Григорян: Полвека в Эстонии (часть 3)

Между ночными съёмками «Сталкера», где Тарковский орал на операторов, и визитами актёра Мерзина, проверявшего свою медвежью шкуру в сарае коммуналки, — так в 1970-е проходила жизнь учёного, ютившегося с семьёй в 19-метровой комнате. Чтобы попасть в гостиницу, приходилось давать взятки плиткой шоколада — иначе ночевать было негде.

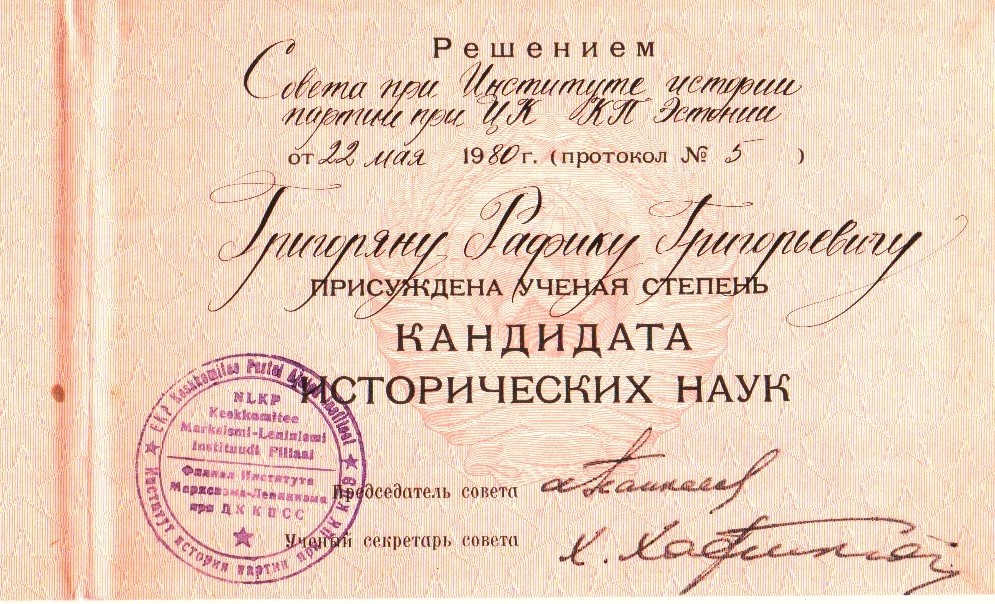

Моя дочь Каринэ родилась 30 мая — спустя неделю после моей защиты. Пока я писал диссертацию, супруга родила троих детей, что по человеческим меркам было важнее любой моей диссертации. Можно сказать, что она стала трижды кандидатом и доктором всех наук.

Жили мы все пятеро, как уже писал, в небольшой комнате — 19 кв. м. в коммунальной квартире на ул. Вяйке-Тяхе 16, в деревянном доме с печным отоплением. До нас там жила семья Леонхарда Мерзина — прекрасного эстонского актёра театра («Ванемуйне», «Угала») и кино, режиссёра, художника, который сыграл более чем в 30 фильмах. Каждой комнате этой коммунальной квартиры полагался деревянный сарай.

Переезжая, Л. Мерзин оставил в сарае покрытую плесенью старую медвежью шкуру и периодически заглядывал в гости, чтобы проведать, на месте ли она. Фактически он приходил, чтобы немного выпить. Он это дело любил, а я — нет, но из вежливости перед известным актёром вынужден был составить ему компанию. Наконец мне всё это надоело, и я выбросил эту шкуру. Больше он не появлялся.

Всех троих детей моя жена по утрам развозила в садики, чтобы самой успеть в школу на уроки. Это была тяжёлая работа учительницы, но она каким-то образом справлялась. От меня в деле помощи ей было мало толку, поскольку приходилось часто ездить в архивы Таллинна, выступать с публичными лекциями в разных городах Эстонии.

Во время поездок в архивы Таллинна чаще всего останавливался в гостиницах. На ул. Татари 5 находился трест «Гостиниц», где работали симпатичные девицы, через которых я получал направление в гостиницы. Простому человеку попасть в гостиницу во все времена существования СССР было практически достаточно сложно. В стране действовала плановая экономика, конкуренции не было, из-за чего государственные предприятия-монополисты, в том числе и гостиницы, диктовали гражданам свои условия. Они наплевательски относились к качеству сервиса и к правам человека. Нередко, чтобы получить номер, нужно было преподнести администратору какой-нибудь «подарок»: плитку хорошего шоколада, букет цветов, бутылку алкоголя или просто «дать сверху» — дополнительную оплату-взятку, которая шла в карман администрации.

Приходилось выкручиваться, кто как мог. Пробивные находили общий язык с администраторами, а менее пробивные или менее состоятельные вынуждены были ночевать на вокзалах либо у родных или друзей — проблема. Ни родных, ни друзей у меня в Таллинне не было, а спать на вокзалах и работать в архивах было невозможно. Приходилось выкручиваться. Эти милые девушки из треста «Гостиниц» мне очень помогли. Конечно, речь не идёт о пятизвёздочных отелях, люксах и президентских номерах, но они давали мне возможность спать в обычных стандартных гостиницах уровня трёх звёзд. Там чаще останавливались люди среднего класса, командировочные, учёные и т. д.

С кем только там не пришлось мне столкнуться. Однажды в небольшой гостинице «Balti», что рядом с вокзалом, оказался в комнате с одним эстонцем — председателем колхоза, который приехал на съезд каких-то сельскохозяйственных работников. Он рассказал свою потрясающую биографию. До 1939–1940 гг. он был в Германии на офицерских курсах, а после инкорпорации Эстонии в состав СССР в 1940 году не вернулся.

В 1941 году, когда началась советско-германская война, он участвовал в ней в чине немецкого офицера на стороне Германии, попал в плен, затем перешёл в Эстонский стрелковый корпус и сражался уже против немцев, опять же в чине офицера. После окончания войны был сослан в Сибирь, где организовал колхоз и стал его председателем. Обзавёлся семьёй, но в середине 1950-х годов вернулся в Эстонию, завёл новую семью, вновь стал председателем колхоза. Никакой злобы к кому-либо он не испытывал, говорил, что, видать, у него такая предназначенная свыше судьба. Большой души был человек, жаль, что не запомнил его имени.

Другой случай произошёл где-то в 1977 году, когда я жил в гостинице «Ranna» в Копли, на ул. Чайковского 1. Рядом со мной в номере на двоих расположился один из операторов, который снимал кадры для очередного фильма (вероятнее всего, «Сталкера») у незаурядного режиссёра Андрея Тарковского.

В Эстонии съёмки проходили на отжившей свой век электростанции на реке Ягала (Jägala), заброшенной плотине и на некоторых объектах в Таллине. Электростанция и плотина обладали выразительной фактурой: растрескавшийся, покрытый лишайником бетон, битое стекло, масляные пятна. Казалось, художникам при подготовке каждого кадра надо было просто следовать этой эстетике (снимок прилагается).

Каждое утро вся команда Тарковского собиралась в фойе гостиницы «Ranna» в ожидании спецтранспорта, хорошей солнечной погоды или ещё чего-либо, крайне необходимого для съёмок. Многие сцены его фильма снимались в вечернем режиме. Это та короткая часть суток, когда солнце уже село за горизонт, но ещё светло. Но часто многие вещи не совпадали. То спецтранспорт опаздывал и не подоспевал к моменту, когда солнце ещё не село, то актёры куда-то пропадали. Иногда всё было хорошо, но пока команда доезжала до места съёмок, погода портилась. 45-летний Тарковский в такие моменты был вне себя от ярости, он метался, ругался матом на всё и на всех (фото прилагается). Лучше было в этот момент к нему не подходить.

Всё это мне пришлось наблюдать, когда по утрам шёл в архив. Сегодня всё это — отрывки памяти, в то время — минуты жизни, которые пролетели быстро и превратились в воспоминания. Воспоминания — это единственный рай, из которого мы никак не можем быть изгнаны, разве что болезнью, именуемой «альцгеймер».

Пауль Аристе — всемирно известный эстонский полиглот, академик, который рассказывал интересные истории из своей жизни, после моей защиты сказал: «Был человеком, стал кандидатом». Он подарил мне брошюру со своей биографией с надписью: „Rafik Grigorjani tervitab tšuhna Paul Ariste“ («Рафика Григоряна приветствует чухна Пауль Аристе») 25.06.1980. (фото прилагается).

В архивных документах Тартуского университета я прочитал историю о том, как один эстонец из Сибири прислал в университет свою диссертационную работу, в которой доказывал происхождение эстонского языка от греческого. Более того, он сам приехал и хотел организовать защиту диссертации. Она была передана для экспертизы Паулю Аристе, который полностью забраковал работу и дал негативную оценку. Более того, он вынужден был дать денег этому бедолаге, чтобы тот мог вернуться обратно к себе домой. Его не раз вызывали в суд в качестве переводчика с эстонского на цыганский язык и т. д.

Мы с ним часто встречались в кафе «Вернер». Однажды на мой вопрос, сколькими языками он владеет, Пауль Аристе скромно ответил: «Одним — эстонским, а на остальных могу всего лишь общаться».

Кафе «Вернер» было уникальным местом, расположенным прямо напротив здания кафедр общественных наук, который эстонцы именовали „marxi maja“ (дом Маркса). На досуге там собиралась разношёрстная публика: от студентов до профессуры, от ортодоксальных коммунистов, которых в Эстонии было относительно мало, до диссидентствующих интеллигентов, чтобы сыграть партию в шахматы, поговорить о текущих проблемах жизни. Старушки собирались, чтобы попить утром кофе, обменяться мнениями и услышать новые сплетни. Вероятнее всего, там присутствовали и подосланные стукачи, но об этом лично я не думал.

В 1978 году на берегу эстонской реки Эмайыги появился необычный памятник – монумент дружбы между армянским и эстонским народами, созданный из розового туфа и посвящённый просветителю Хачатуру Абовяну. Его история – это зеркало советской эпохи с её парадоксами: от партийного контроля до неожиданной солидарности армянских мастеров с эстонским языком. Как этот символ межнациональных отношений пережил распад СССР и почему он до сих пор остаётся важным для Тарту – в воспоминаниях профессора Рафика Григорьевича Григоряна.

Монумент Дружбы между армянским и эстонским народами. ФОТО: EFA

В Тарту периодически приезжала делегация из моего города-побратима Ленинакана (ранее Кумайри — Гюмри — Александрополь). Как правило, на встречу с ними руководители города приглашали и меня. В октябре 1978 года приехал первый секретарь Ленинаканского горкома КП Армении Роберт Арзуманян и директор Домостроительного комбината, чтобы открыть в Тарту «Монумент Дружбы между армянским и эстонским народами» (на фото).

В Армении существует давняя традиция ставить камень-родник в честь знаменитых людей или событий. Надписи на нём напоминают посетителям, кого следует помнить и о ком следует молиться при утолении жажды. Предполагается, что испытывающие жажду прохожие сделают здесь остановку, напьются чистой воды и вспомнят тех, кому посвящён памятник. Возможно, кто-то из них вдобавок ко всему ещё и помолится за них. По тому же принципу в армянском стиле сделан и этот памятник дружбы между двумя народами.

23 октября 1978 года, в 130-ю годовщину исчезновения Хачатура Абовяна, жители города Ленинакана (сейчас Гюмри) воздвигли на берегу реки Эмайыги (на Vabaduse puiestee 5 — проспект Свободы) в Тарту монумент «Дружбы между армянским и эстонским народами», сделанный из армянского туфа.

Конечно, установка и открытие самого памятника не обошлись без согласия Кремля. В Советском Союзе действительно существовала строгая цензура и контроль над всеми аспектами жизни, включая кулинарию и рецепты. Особенно строго было всё то, что было связано с установкой памятников и проведением официальных публичных мероприятий. Без ведома и согласия центра ничего не могли сделать в республиках. Говорили, что даже на утверждение рецепта торта нужно было согласие Кремля. Конечно, это утверждение может быть несколько гиперболическим, но в нём есть доля правды. Например, в официальных кулинарных книгах и изданиях рецепты должны были соответствовать установленным стандартам и нормам, а также они должны были отражать политические и идеологические установки государства.

На торжественном открытии монумента присутствовали первые секретари горкомов партии — Роберт Арзуманян и Йоханнес Лотт, преподаватели и студенты Тартуского университета, жители Тарту и других городов Эстонии. Во всех мероприятиях пришлось участвовать и мне.

Автор монумента — известный архитектор и скульптор Армении Акоп Дживанян. На монументе сделана на армянском, эстонском и русском языках следующая надпись: «В честь дружбы эстонского и армянского народов, у истоков которой стоял великий просветитель Хачатур Абовян. Ленинакан — Тарту, 1978 г.» Монумент был поставлен на тенистой аллее, на которой также установлены памятники другим известным национальным деятелям Эстонии. Высота Монумента дружбы — 5 м, ширина — 2 м, а толщина — 80 см.

Позже, с 1988 года в Тарту начались дискуссии по поводу восстановления скульптуры Калевипоэга, который был снят в начале 1950-х годов, а на его месте был открыт бюст писателя-автора эпоса Фридриха Рейнхольда Крейцвальда.

В итоге 22 июня 2003 года был поставлен новый памятник Калевипоэгу, созданный скульптором Экке Вяли, а бюст Ф. Крейцвальда был отодвинут немного дальше, но в том же парке.

После восстановления независимости Эстонской Республики мне как депутату городского собрания Тарту и председателю Южно-Эстонского армянского национального объединения пришлось приложить немало усилий, чтобы сохранить этот памятник и не дать его снять «горячим эстонским парням», как это было сделано со многими памятниками, установленными в советский период. В новом геополитическом контексте многие связи настолько ослабли и разорвались, что даёт повод говорить о том, что на былой «дружбе народов» был поставлен крест.

Исчезли именные аудитории в Тартуском университете, названные в честь известных преподавателей и выпускников, в том числе 140-я аудитория им. Хачатура Абовяна, который учился в Тарту в 1830—1836 годы. Улица, названная в честь Х. Абовяна, также была переименована в Мунга (Munga tänav), что можно перевести как «монастырская». Власти города перестали говорить и писать также о городах-побратимах Тарту—Гюмри (Ленинакан). Появились новые города-побратимы, но уже в странах Европы. Есть немало людей, которые предпочитают дружить и общаться с теми, кто богат и благополучен.

В условиях таких перемен важно было проявлять гибкость, умение адекватно реагировать на новые вызовы. Быстрые перемены не всегда носили прогрессивный характер. Смена политического режима, жуткая экономическая нестабильность, рост дефицита всего вели общество в сторону обострения социальных и национальных конфликтов, к духовному обнищанию людей, подрывали нравственные устои общества, что вызывало чувство неопределённости и тревоги за грядущее будущее.

Начался долгий и весьма мучительный процесс «очищения авгиевых конюшен» — всего того духовного и идеологического шлака, который был в головах многих людей. Это требовало немало терпения, значительных усилий и находчивости.

Я вполне понимал и отдавал себе отчёт в том, что памятники, установленные в период коммунистического правления, среди подавляющей части эстонского народа могли ассоциироваться с советской идеологией, тоталитарным режимом и восприниматься как инструмент политической манипуляции. С другой стороны, лично я исходил из того, что памятники, символизирующие дружбу между народами, сами по себе не несут ничего плохого, что они нередко ставятся с благими намерениями — как знаки солидарности, сотрудничества и взаимопонимания между странами и народами.

Когда устанавливали этот монумент в 1978 году, «Радио Свобода» сообщило, что текст на армянском языке был выбит на камне ещё в Армении, а эстонский перевод предполагалось выбить в Тарту. Для этого приехал сам автор и скульптор монумента. Однако в тот момент, когда каменотёсы должны были прибыть на место, в мастерской на улице Оа — 4 неожиданно раздался звонок телефона, и один важный партийный деятель сказал, что на противоположной стороне монумента текста на эстонском языке не будет, а будет текст на русском. Неожиданно для всех смелые каменотёсы отказались выбивать русский текст вместо эстонского. Начался большой спор, который длился немало времени, и в конечном счёте вопрос дошёл до Таллина.

По первоначальному армянскому плану перевод текста на русский язык не предусматривался. В столице Эстонии пришли к компромиссному варианту. Эстонский текст, как того желали армяне, всё же был оставлен, но на задней стороне монумента был выбит ещё текст и на русском языке. Таким образом, именно армянские каменотёсы проявили смелость и выступили за эстонский текст. Этот факт получил распространение как в Эстонии, так и за её пределами благодаря зарубежному радио; он также был озвучен бывшим диссидентом Э. Тарто на заседании Тартуского городского собрания 15 марта 2012 года.

С тех пор по инициативе Армянского национального объединения Южной Эстонии, основателем которого и первым руководителем был я долгие годы, по доброй традиции отмечают у монумента важнейшие памятные исторические события и даты.

Сегодня это одно из посещаемых мест жителей Тарту и гостей города. Текст информации о монументе по требованию отдела культуры пришлось также составить мне совместно с супругой.

После защиты диссертации карьера автора быстро пошла вверх: степень открыла новые возможности, но вместе с ними выросли и требования к работе, что особенно ощущалось в условиях строгой идеологической цензуры того времени.

Личный архив автора

После защиты диссертации моя научно-педагогическая карьера стремительно пошла вверх. Во многом это было связано с тем, что в университете людей оценивали по тому, какая у них учёная степень или какое звание. Привыкли считать, что всякий человек со степенью – всегда учёный, а человек без степени – не учёный. Должен огорчить: как права на вождение автомобиля ещё не делают человека Шумахером, так и степень не даёт гарантий, что человек станет учёным или талантливым лектором.

Кандидатская диссертация – это квалификационное испытание, указывающее на способность человека заниматься наукой. Она делает человека не только специалистом в своей области, но и учит его системно подходить к решению сложных задач, критически анализировать информацию и эффективно аргументировать свои выводы. Процесс написания диссертации воспитывает у учёного навыки, которые полезны не только в академической среде, но и в любой профессиональной деятельности. Например, помогает развивать терпение, настойчивость и внимание к аргументам и фактам, что особенно важно в условиях быстро меняющегося мира.

В 1980 году, после получения диплома кандидата наук, я стал старшим преподавателем, а в 1983 году получил аттестат и звание доцента, что стало важным этапом в моей профессиональной карьере. В Советском Союзе не только утверждение учёных званий и степеней происходило централизованно в ВАКе, но и заполнение дипломов и аттестатов также осуществлялось единообразно. Надо было ждать, пока нужный человек с каллиграфическим почерком – штатный сотрудник ВАКа – выйдет из отпуска и подпишет диплом или аттестат со всеми положенными вензелями (фото прилагается).

Доцентов часто привлекали к разработке учебных программ, участию в научных конференциях и публикации научных статей, что позволяло им оставаться в авангарде научного прогресса. Учёное звание доцента существенно повысило мою учебную нагрузку. К тому же кафедра старела в физиологическом плане. С доцентом Эном Брауном, родившимся в 1948 году, мы долгие годы считались самыми молодыми преподавателями на кафедре. В отличие от меня, у Эна не было базового исторического образования – он окончил математическое отделение Таллиннского пединститута. Но упорство и страсть к знаниям компенсировали отсутствие у него формального исторического образования и привели к заметным достижениям.

Преподаватели кафедр общественных наук часто сталкивались с двойной или даже тройной нагрузкой. Это объясняется несколькими факторами:

Во-первых, преподаватели должны были проводить лекции и семинары, разрабатывать учебные планы и методические рекомендации, принимать и проверять контрольные работы и экзамены.

Во-вторых, помимо учебной деятельности, они обязаны были заниматься научными исследованиями, писать статьи, участвовать в конференциях, периодически проходить курсы стажировки в ведущих университетах страны и поддерживать свой уровень квалификации.

В-третьих, преподаватели должны были выполнять разного рода административные обязанности: участвовать в работе кафедры, партийных, профсоюзных и прочих собраниях, руководить студенческими научными кружками и т. д.

Эти три направления отнимали у нас много времени и сил, что приводило к перегрузке и негативно сказывалось на личной жизни и общем состоянии здоровья. Преподаватели вынуждены были балансировать между этими обязанностями или, говоря проще, относились к ним критически и пытались всячески уклониться от их исполнения.

За границу нас не очень-то охотно пускали. Поездки в капиталистические страны были строго ограничены, и разрешались лишь особо избранным и «надёжным».

Ограничения на выезд граждан за границу существовали по ряду причин:

а) Коммунистическая власть стремилась контролировать любую информацию и оградить советских людей от влияния так называемых «чуждых западных идей и культуры». Считалось, что выезд за границу может привести к идеологическому «загрязнению» умов советских граждан. Власть боялась гласности и дискуссий на идеологические темы. Единственно правильной и официальной идеологией считался марксизм-ленинизм, а все остальные политические и философские течения объявлялись враждебными.

б) Все формы массовой информации (печать, радио, телевидение), сфера образования (детские сады, школы, училища, техникумы, вузы) и культуры (литература, искусство, театр, кино) находились под жёстким контролем государства. Вся информация должна была соответствовать марксистско-ленинской идеологии и служить её укреплению.

Цензура строго следила, чтобы в общественное пространство не проникали «буржуазные» и «идеологически вредные» идеи. Инакомыслящих преследовали, изолировали, а особо непокорных заключали в тюрьмы или помещали в психиатрические «лечебницы».

в) Все преподаватели общественных наук обязаны были нести идеологию марксизма-ленинизма в массы: читать лекции в Вечернем университете марксизма-ленинизма, куда направляли руководящих работников предприятий, учреждений, деятелей культуры и науки, включая известных профессоров.

Эта деятельность была сопряжена с риском, поскольку за лекторами пристально следили спецорганы, партийные надзиратели, а иногда и «сверхидейные» граждане, фанатично преданные официальной доктрине. Для них марксизм-ленинизм стал религией, а вожди Политбюро возводились в ранг апостолов. Из таких «сверхидейных» нередко вырастали стукачи, боровшиеся с инакомыслием.

Не случайно в обществе шутили, что преподаватели общественных наук, как сапёры, ошибаются один раз. Сказал не то – вылетел из вуза. Те, кто выражал несогласие с марксистско-ленинской идеологией или распространял альтернативные идеи, подвергались репрессиям. Под наблюдением спецслужб находились профессора Ю. М. Лотман, Р. Н. Блюм и другие нестандартно мыслящие преподаватели.

Кроме лекций и семинаров, мне приходилось выступать с публичными лекциями по линии общества «Знание» или по требованию горкома партии. Такие выступления требовали тщательной подготовки, умения увлечь аудиторию, чётко и доходчиво излагать материал, соблюдая идеологические рамки.

Й. Калитс, один из руководителей республиканского общества «Знание», требовал от членов кафедры активного участия в его работе. Тартуской организацией, состоявшей из трёх человек, руководила Валентина Лукас – милейшей души человек, всегда вежливая и приветливая с лекторами (фото прилагается). Отказать ей в просьбе выступить было невозможно, тем более что мы были ровесниками и дружили семьями. Её супруг, Калле Лукас, выпускник физкультурного факультета Тартуского университета, работал в уголовном розыске. Честно говоря, более интеллигентного следователя я не встречал (фото прилагается). К сожалению, он рано умер от инфаркта – возможно, сердце не выдержало постоянного общения с преступниками. А в 2023 году ушла из жизни и сама Валентина Лукас…

(продолжение следует)

Комментарии

..a deistvitelno zhal, Rafik - estonskaja vojennaja istorija na sevodnja ne znajet takoi snogshibatelnoi biografii...

Отправить комментарий