Тарту XIII - XVI веков: от первых поселений до Ливонской войны

Рассказом о древнейшей истории населённого пункта на территории современного Тарту автор портала Tribuna.ee Дмитрий Цехановский начинает серию публикаций о нём из цикла "Города Эстонии".

Тарту XXI века. Слева от реки на месте нынешнего Старого города в XI-XIII веках располагалось древнее городище и град Юрьев. Фото: aerofo-msn.ee

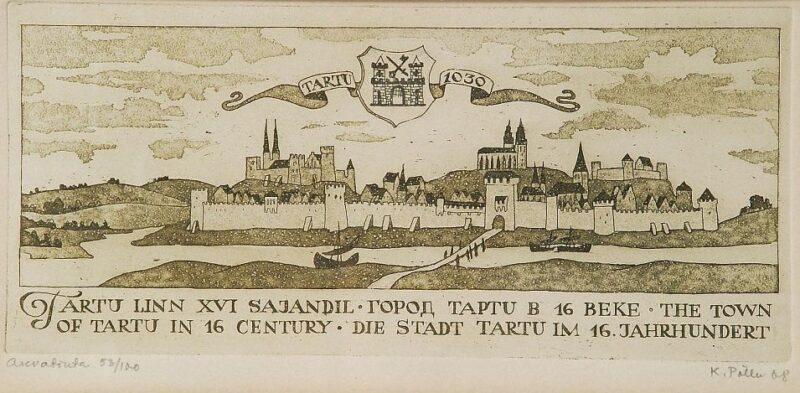

Город Тарту — не только второй по величине среди 47 городов Эстонии, но и один из старейших городов страны. Первые письменные упоминания о нём относятся к 1030 году, но археологические находки подтверждают тот факт, что древние народы создали на этих землях довольно крупные поселения ещё в первом тысячелетии нашей эры.

По данным Регистра народонаселения Эстонии, по состоянию на начало 2025 года в Тарту на площади около 39 квадратных километров проживало 98 263 человека, что на 17 меньше, чем годом ранее. По этому показателю он уступал только столице страны городу Таллинну, опережая более чем на 45 тысяч сохраняющую за собой третье место по числу жителей Нарву.

Тарту расположен примерно в 180 километрах от столицы Эстонии. Дорога от его центра до Старого города Таллинна на автомобиле по главной автомагистрали страны (E264), которая связывает главный город страны с пограничным постом Лухамаа на границе с Россией, при нормальной дорожной ситуации займёт около двух часов.

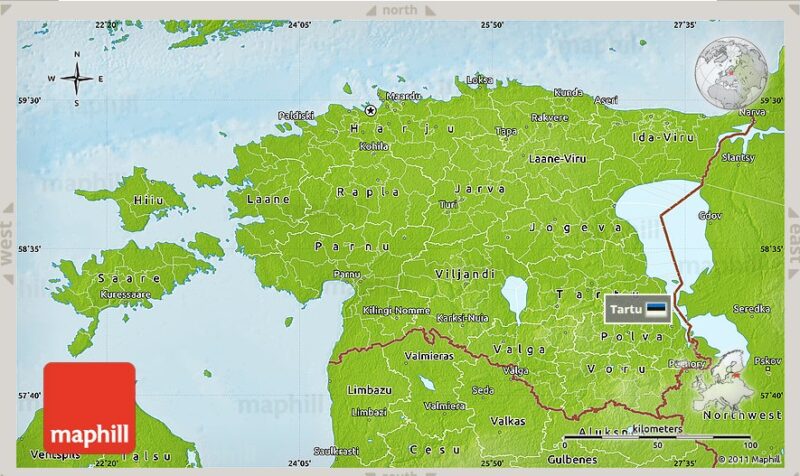

Тарту на карте мира. Источник: Maphill

Тарту на карте мира. Источник: Maphill

Тарту на карте Эстонии. Источник: Maphill

Тарту на карте Эстонии. Источник: Maphill

На автобусе этот же маршрут можно преодолеть за 2-2,5 часа. Отправления различных перевозчиков от Таллиннского автовокзала с раннего утра до позднего вечера примерно раз в 30-60 минут. С недавних пор два главных города Эстонии связывают и ночные местные маршруты.

Поезд между Тарту и Таллинном в настоящее время ежедневно курсирует 10-11 раз. Первый выезд из столицы — в 6 часов утра, а последний — в 21:32. Из «студенческой столицы» самый ранний поезд отправляется также в 6 часов утра, а самый поздний — в 20:07. Экспрессы, на которые билет при покупке на сайте государственной железнодорожной компании Elron.ee стоит 15,58 евро, находятся в пути между двумя главными городами страны 2 часа и 22 минуты. Поезда же, следующие с большим количеством остановок, преодолевают этот путь на 20-25 минут медленнее. При этом билет на них можно приобрести меньше чем за 13 евро даже в поезде.

Удобное расположение примерно в центральной части Эстонии позволяет тартусцам одинаково быстро добираться не только до столицы, но и до других городов, до которых в основном менее 200 километров. До третьего по количеству жителей города страны Нарвы отсюда 178 километров пути. До Пярну (4) — 175-186 километров, в зависимости от выбранного маршрута. Ещё ближе до таких городов, как Раквере (8, 123), Вильянди (6, 78), Выру (13, 71) или Валга (11, 86). Самыми удалёнными от Тарту городами Эстонии в её материковой части являются Хаапсалу и Палдиски, а на островах — Курессааре и Кярдла.

Так искусственный интеллект видит развитие Тарту в Cредние века. Слева в XI, а справа в XIII. Источник: chat.qwenlm.ai

Так искусственный интеллект видит развитие Тарту в Cредние века. Слева в XI, а справа в XIII. Источник: chat.qwenlm.ai

В своей длительной истории город, который сегодня называется Тарту, менял название несколько раз. Иногда в исторических документах населённый пункт на землях нынешнего города именуется как Тарбату, затем встречаются также такие наименования, как Юрьев, Дерпт, Дорпат и их различные варианты написания на шведском, немецком, русском и эстонском языках.

В 1030 году князь Ярослав Мудрый примерно в том же месте у изгиба реки Эмайыги, где ранее находилось городище древних эстов, именовавшееся Тарбату, основал уже русскую крепость. Она была названа Юрьев — в честь Святого Георгия (Юрия). Когда город с XIII века находился в составе Ливонии, он назывался Дорпат (нем. — Dorpat).

После того, как город по итогам Ливонской войны на период с 1558 до 1583 года вошёл в состав Московского княжества, он вновь стал именовался Юрьев. В годы же, когда эта часть бывшей Ливонии на рубеже XVI-XVII веков перешла во владение Речи Посполитой, Тарту на картах обозначался как Дерпт или Дорпат, а в шведское время (с 1618 года) он был окончательно переименован (а точнее транслитерирован) в Дерпт.

В годы нахождения в составе Российской империи (1721-1918) использовались оба названия — и Юрьев, и Дерпт. Однако всё-таки чаще на картах и в документах появлялось первое из них. После обретения Эстонией независимости в 1918 году городу было дано связанное с историей древних эстов наименование «Тарту» (осовремененное «Тарбату»). Оно используется до сегодняшнего дня, оставаясь неизменным и в годы нахождения Эстонии в составе СССР (с 1940-91), и в годы немецкой власти (1941-44).

1980-е годы. Раскопки в центральной части Тарту. Фото: ajapaik.ee

1980-е годы. Раскопки в центральной части Тарту. Фото: ajapaik.ee

Этапы развития поселений на территории нынешнего города Тарту позволяют проследить археологические раскопки, которые проводились здесь уже с конца XIX века. В 1860-х годах известный финский учёный и лингвист Максимилиан Кастрен провёл здесь серию археологических раскопок. Тогда были обнаружены и керамическая посуда, и орудия труда, и украшения, которые свидетельствовали о наличии местного населения ещё в железном веке.

Более интенсивные археологические работы по изучению культурных слоёв начались здесь с 1920-х годов, когда их инициировали учёные Тартуского университета и других научных заведений получившей в 1918 году независимость Эстонии. Продолжались работы и в советское время, регулярно они ведутся и сейчас — после восстановления независимости страны.

По итогам археологических работ утверждается, что на пойменном берегу древней реки, которая ныне называется Эмайыги, на мысе Тоомемяги площадью около 7000 квадратных метров люди начали селиться ещё в эпоху позднего палеолита (примерно 3000-2000 лет до нашей эры). Следы пребывания людей железной и бронзовой эр обнаружены археологами и на самом мысе Тоомемяги, который из-за своих крутых склонов хорошо подходил для защиты поселения, и к юго-западу от Яановской церкви, и севернее реки Эмайыги.

Останки более современного поселения, которое уже называют городищем, свидетельствуют о том, что его развитие пришлось на середину I тысячелетия нашей эры. Сохранившийся культурный слой, относящийся к V-VI векам, содержит находки в виде глиняной керамики с шершавыми стенками, костных игл, прядильных веретён и прочего. Всё это позволяет отнести его к числу городищ того времени, появившихся на территории Эстонии, таким как Пеэду, Рыуге, Отепя и т. д.

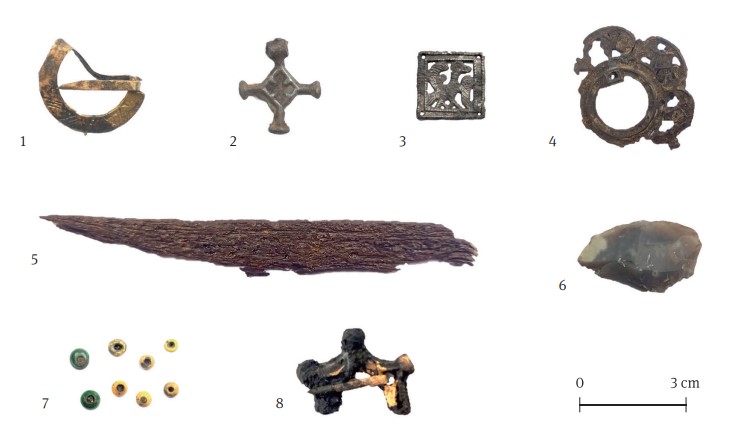

Металлические и стеклянные находки, сделанные на улице Мунга в Тарту: 1 – брошь , 2 – подвеска в форме ромба, 3 – бляшка, 4 – деталь из медного сплава, 5 – нож, 6 – меловой камень, 7 – зеленые и желтые бусины, 8 – фрагмент броши в форме звезды. Источник: arheoloogia.ee

Металлические и стеклянные находки, сделанные на улице Мунга в Тарту: 1 – брошь , 2 – подвеска в форме ромба, 3 – бляшка, 4 – деталь из медного сплава, 5 – нож, 6 – меловой камень, 7 – зеленые и желтые бусины, 8 – фрагмент броши в форме звезды. Источник: arheoloogia.ee

Поселение тех времён на месте Тарту ещё не имело крупных укреплений. С западной и северной сторон городище Тарбату прикрывал защитный вал, укреплённый камнями. А на склоне холма располагались крепостная стена и ворота. Однако тогда укрепления не смогли сдержать неприятеля и были разрушены и сожжены. Это подтверждается тем, что при раскопках были обнаружены остатки воротных опор, покрытые слоем сажи.

Однако городище практически на том же месте было восстановлено и уже более успешно развивалось с середины VII века. На склонах холма Тоомемяги тогда вновь появились укрепления, на этот раз более труднопроходимые. И всё-таки, судя по наличию сажи в культурном слое того времени, здесь вновь возникали пожары. Количество же культурных находок археологов свидетельствует о том, что в тот период до XIX столетия поселение постепенно разрасталось, став одним из самых крупных в округе.

Холм Тооме — место, где зародился Тарту, на карте города. Источник: Wikipedia

Холм Тооме — место, где зародился Тарту, на карте города. Источник: Wikipedia

Важным фактором успешного развития городища стало его удачное расположение, поскольку через реку Эмайыги уже тогда проходили торговые пути. О том, что торговля быстро развивалась, свидетельствуют находки в виде римских монет первых веков нашей эры, а также клады из более поздних византийских, арабских и западноевропейских монет XI-XIII столетий, поднятые из земли в районе нынешнего Тарту.

Археологи утверждают, что все эти находки позволяют назвать городище Тарбату начала II тысячелетия, расположенное у переправы через Эмайыги и пристани на ней, как минимум торговым центром округи. Кроме того, через него проходила сухопутная дорога, связывавшая Северную часть земли древних эстов с Южной, а также со смежной территорией, заселённой ливами и латгалами.

Водный же путь к югу через Эмайыги, Псковское озеро и реку Великая связывал Тарбату с Псковом, а к северу через озеро Вырсъярв по рекам Тянассильма, Раудна и Пярну можно было выйти к Балтийскому морю.

«Ярослав Бельзы взял. И родился Ярославу четвёртый сын, и нарече ему имя Всеволод. Семь же лете иде Ярослав на чудь, и победи ея, и постави град Юрьев («Повесть временных лет»).

Следующий этап развития нынешнего города Тарту пришёлся на первую половину XI столетия, когда местные земли после прихода войск Ярослава Мудрого вошли в состав Киевской Руси. Об этом свидетельствует запись 6538 (1030) года, сделанная летописцем Нестором в «Повести временных лет», считающаяся первым письменным упоминанием Тарту в исторических документах.

Христианское имя киевского князя Ярослава было Юрий, следовательно, самый влиятельный правитель Руси тех лет дал городу своё имя. Поселение стало быстро разрастаться, обретя абсолютно новый внешний вид. Появились более крупные защитные сооружения, укреплённые слоями песка и глины. При этом городище было расширено и на запад, и на север. Вероятно, именно в то время были построены дополнительные деревянные оборонительные сооружения, останки которых найдены археологами.

Сегодня Тоомемяги — туристическая достопримечательность, расположенная в самом сердце города. Коллаж автора

Сегодня Тоомемяги — туристическая достопримечательность, расположенная в самом сердце города. Коллаж автора

Псковские летописи свидетельствуют о том, что в Юрьеве был не только «основанный Ярославом град», но другие жилые постройки («хоромы), стоявшие вне его. Среди находок, относящихся к X-XI векам, есть керамика, изготовленная на гончарном круге, которая была в ходу в Пскове и Новгороде, и железные наконечники стрел, и фрагменты замков «киевского» типа, и костяная подвеска в виде креста. Всё это свидетельствует о близости к славянскому типу материальной культуры тех лет.

Однако некоторые историки утверждают, что наличие в летописях слова «град», касательно Юрьева, не является свидетельством того, что здесь обязательно находился город. По их мнению, это слово может также обозначать и наличие здесь городища или просто укреплённого места. В советское время считалось, что на территории Эстонии в XI веке не было ни классового общества, ни государства, ни обособленного ремесла городского типа. А следовательно — не было и городов.

Археологические находки также подтверждают, что уровень ремесленного производства в Юрьеве XI столетия так и не поднялся выше деревенского. И производство деревянных изделий, и кузнечное дело, и ювелирное дело здесь не имели технического уровня, характерного для городского ремесла того времени. На территории местного «града» не было обнаружено ни остатков мастерских, ни подтверждения узкой специализации с соответствующими приёмами и инструментами.

И хотя Юрьев не успел в составе Киевской Руси в первой половине XI века дорасти до уровня расположенных неподалёку Пскова и Новгорода или раннефеодальных западных городов, он уже начал выделяться на фоне окружающих его поселений на территории нынешней Южной Эстонии.

Вид на историческую часть Тарту с крыши торгового центра. Фото: Livejournal.com

Вид на историческую часть Тарту с крыши торгового центра. Фото: Livejournal.com

О том, как нынешний Тарту развивался со второй половины XI столетия уже в составе рыцарских орденов, появившейся на их землях Ливонии, а затем — в годы Речи Посполитой и Швеции, читайте в следующей публикации.

Более трёх десятилетий (1030–1061 гг.) град Юрьев оставался важным торговым и политическим центром округи, контролируемым русскими князьями. Также он использовался как военный форпост, откуда они начинали походы для расширения своих владений на территории Эстонии. В 1054 году русская дружина потерпела поражение от местных племён, что привело к появлению здесь уже более многочисленных войск князя Изяслава.

«И поиде Изяславъ на чюдь, и взе много градовъ, и много ихъ побѣ и разори землю ихъ».

«И отправился Изяслав на чудь, и взял множество городов, и многих из них поразил, и опустошил их землю» (Псковская летопись 1054/6598 года).

Именно это событие стало началом примерно семилетнего периода, завершившегося тем, что городище Тарбату, на землях которого находилась русская крепость Юрьев, было уничтожено в огне — после того, как местные племена восстали против владычества Руси.

После «похода на Сосолы», который оказался довольно удачным, князь Изяслав Ярославич обложил данью жителей земель, расположенных в округе Тарту. Возмущённые увеличившимися поборами местные племена через несколько лет смогли объединиться и прогнали княжеских сборщиков дани. Они смогли собрать значительное войско и противостоять княжеской дружине в окрестностях Юрьева. Как отмечается в документах тех лет, восставшие «сожгли град, хоромы и, много зла сотворише, до Пскова доидоша воююще».

«Сосолами» в русских летописях именовались представители практически всех племён, проживавших на территории современной Эстонии. Это могли быть как уганди, составлявшие основную часть населения округи Тарту, так и сакаласцы или сааремаасцы, а могли быть все вместе с прочими. Возможно, вожди населявших тогда Эстонию племён смогли после повышения дани договориться о ведении совместных боевых действий против русских дружин.

У стен Юрьева в 1061 году состоялась крупная битва, которая упоминается в исторических документах так: «русских пало тысяча, а сосолов численно». Современные эстонские историки отмечают, что столь большие потери со своей стороны редко признаются в русских летописях. Кроме того, документально в них нигде не указан победитель той битвы. Вполне возможно, что победу одержали восставшие. Этот вывод подтверждается и тем, что как минимум в следующие полвека нет ни одного сообщения о русских походах на территорию Эстонии.

Здесь на берегу реки Эмайыги в начале XIII века постепенно разрастался будущий город Тарту. Фото: aerofo-msn.ee

Здесь на берегу реки Эмайыги в начале XIII века постепенно разрастался будущий город Тарту. Фото: aerofo-msn.ee

Можно сказать, что именно этой битвой завершился первый период господства Руси как на ранее занятой части территории нынешней Эстонии вообще, так и конкретно в Тарту. Возведённый же здесь двумя десятками лет ранее укреплённый град в ходе боёв с восставшими настолько сильно пострадал, что земли в его округе буквально обезлюдели.

Следующий этап строительства города на месте нынешнего Тарту, ставший последним перед его завоеванием немецкими феодалами, начался только через несколько лет. Точная дата его восстановления в истории не сохранилась. Вероятнее всего, это делалось поэтапно. На том же удобном месте у реки Эмайыги вновь появились жилые строения, вокруг которых постепенно возводились и новые оборонительные сооружения, которые год за годом укреплялись.

Новгородской летописью в XII веке визиты в поселение на месте нынешнего Тарту упоминается дважды. В 1134 (6641) году, когда 9 февраля его взял местный князь Всеволод Мстиславич, а также зимой 1191 (6699) года, когда уже Ярослав Всеволодович прошёл через здесь в ходе похода на Отепя. Однако к началу вторжения немцев (тевтонцев) русской власти не было ни в Тарту, ни в Отепя.

Археологические находки в тартуском музее. Фото: arheoloogia.ee

Археологические находки в тартуском музее. Фото: arheoloogia.ee

Тартуские археологические находки из культурного слоя XIII века на фоне музейной экспозиции. Коллаж автора на основе материалов книги «Тарту» (1980) и arheoloogia.ee

Тартуские археологические находки из культурного слоя XIII века на фоне музейной экспозиции. Коллаж автора на основе материалов книги «Тарту» (1980) и arheoloogia.ee

Археологические находки того времени малочисленны, поскольку городище эстов тех лет было разрушено при сооружении на его месте епископского каменного замка. Однако в их числе есть остатки хозяйственной постройки, кольчуга, осколки гончарной керамики, бронзовые украшения, различные предметы быта, две ручные мельницы, а также большое количество сгоревших остатков ржаного, ячменного и пшеничного хлеба.

Наибольшего размера древнее поселение на территории нынешнего Тарту достигло к началу XIII века. На восток оно дотянулось до нынешней улицы Ванемуйсе, а на север — до территории нынешнего Ботанического сада. Культурный слой того времени, проанализированный при раскопках, подтверждает максимальное заселение мест в районе построенной позже городской Ратуши. Археологи также уверены, что в районе нынешних улиц Рюйтли и Кюйтри вплоть до Ратушной площади располагался торговый центр того населённого пункта.

Не раз приходилось тогда тартусцам отражать нападения. Вдоль сгоревших защитных сооружений на западном валу, которые относятся к этому периоду, обнаружены целые груды булыжников. которые запасали для метания с крыши укреплений. Тут же найдены остатки метательного устройства — обугленное основание с камнями величиной с голову. О том же, что здесь в начале XIII столетия случилось крупное сражение, свидетельствует множество железных наконечников стрел, найденных в культурном слое того времени.

Историки считают, что активная фаза немецкого завоевания эстонских земель началась в 1208 году. Именно тогда рыцари Ордена меченосцев начали регулярные военные кампании против местных племён — чуди, эстов, ливов и других. Перед этим в 1201 году была основана Рига, ставшая по воле епископа Альберта плацдармом для продвижения Ордена на север и восток.

Экспозиция в музее Тартуского университета, посвящённая событиям начала XIII века. Фото: сайт музея

Экспозиция в музее Тартуского университета, посвящённая событиям начала XIII века. Фото: сайт музея

Тарту, как и Отеля, тогда являлись важнейшими опорными пунктами эстов на земле Уганди. Однако в 1211 году в ходе одного из военных походов латгальцев местная крепость была уничтожена. Это подтверждается тем, что в событиях 1216–1217 годов, когда в округе шла активная борьба между немцами и жителями земли Уганди, главным её городищем был Отепя, а упоминаний о Тарту практически нет.

К 1223 году городище и крепость на тартуских землях были восстановлены уже тевтонцами. Однако восставшие против них жители Уганди смогли тогда одолеть местный гарнизон. Они перебили многих рыцарей вместе с фогтом, а часть даже захватили в плен. После этого эсты обратились за помощью к князьям Новгорода и Пскова, параллельно укрепив свои основные опорные пункты, оборудовав часть их них (в том числе и крепость Тарбату) камнеметательными машинами.

Сначала русские князья прислали небольшое количество воинов, которые поселились в городищах земли Уганди — как в Тарту, так и в Вильянди. Затем в них же разместились войска из объединённой дружины Суздаля, Новгорода и Пскова под предводительством князя Ярослава Всеволодовича, прибывшие в Эстонию для местных племён. Основные же боевые события в округе Тарту пришлись на время управления местным гарнизоном полоцким князем Вячко (Вячеславом).

«Новгородцы послали князя Вячко, некогда перебившего людей рижского епископа в Кокнесе, дали ему денег и двести человек с собой, поручив господство в Тарту и других землях, какие он сумеет подчинить себе. И явился этот князь с людьми своими в Тарту, и приняли его жители замка с радостью, чтобы стать сильнее в борьбе против тевтонов, и отдали ему подати с окружающих земель…» («Хроника Ливонии» Генриха Латвийского).

В Рождество 1223 года братья-рыцари предприняли попытку взять город, но он смог выстоять в пятидневной осаде. После Пасхи 1224 года (14 апреля) вновь начались осада города и попытки взять крепость приступом. Однако снова крестоносцы были вынуждены отступить. После этого епископ Ливонии Альберт и епископ Эстонии Герман несколько раз присылали послов, безуспешно склоняя князя к тому, чтобы он покинул Тарту.

Вячко не пошёл на это, поскольку русские князья пообещали ему в случае победы отдать город с прилегающими землями в вечное владение. К лету 1224 года в Тарту, последнем не покорённом тевтонцами опорном пункте материковой Эстонии, был собран немалый гарнизон, в который входили также «непоколебимые» — представители племён со всей её территории. Город готовился к последней битве.

«Замок этот был крепче всех замков Эстонии: братья-рыцари ещё ранее с большими усилиями и затратами укрепили его, запаслись оружием и арбалетами, которые были все захвачены вероломными. Сверх того у князя было множество своих лучников. Стояли там ещё и патерэллы, по примеру сааремаасцев, и прочие военные орудия» («Хроника Ливонии» Генриха Латвийского).

15 августа 1224 года многочисленные отряды меченосцев и их союзников начали собираться на подступах к замку. Поля вокруг Юрьева покрылись военными шатрами. Уже на следующий день началась подготовка к серьёзнейшей осаде. Перед стенами были установлены метательные машины, под прикрытием которых начался процесс устранения валов. Историки утверждают, что этим занималась как минимум половина войск агрессора. Восемь дней практически круглосуточно осадная башня, с которой вёлся подкоп, подвигалась всё ближе и ближе к стенам. Одних солдат сменяли другие.

Когда башня была уже у самых стен, перед решающей атакой наступавшие ещё раз предложили князю Вячко и его дружине оставить крепость, прекратив её оборону, но вновь получили отказ. Лучшие лучники русских продолжали поражать наступавших, но и в них уже с близкого расстояния летели стрелы из арбалетов и камни из метательных орудий.

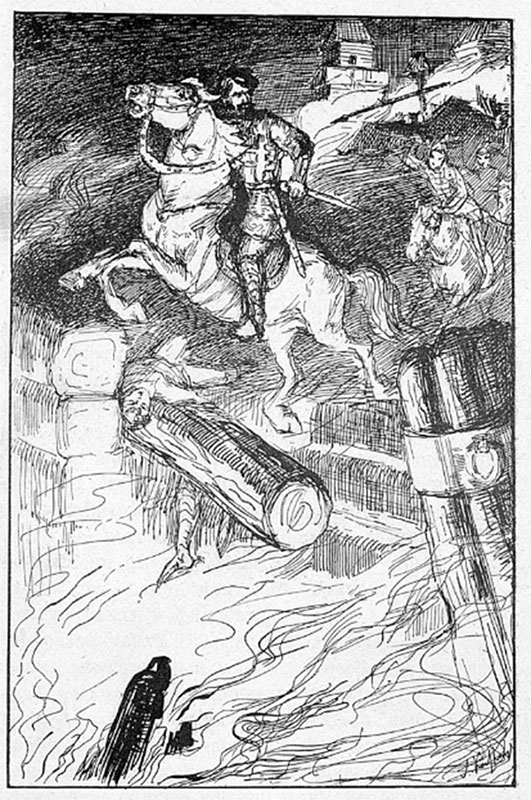

Осада крепости ливонскими войсками 15 августа 1224 года. Рисунок: Facebook

Осада крепости ливонскими войсками 15 августа 1224 года. Рисунок: Facebook

«Князь Вячко умирает в пламени, защищая свой Юрьев». Гравюра неизвестного автора. Источник: Wikipedia

«Князь Вячко умирает в пламени, защищая свой Юрьев». Гравюра неизвестного автора. Источник: Wikipedia

Когда захватчики пошли на приступ_ на них обрушился град стрел и камней, полилось горячее масло и расплавленное железо, а через отверстие в вале на осадную башню запускались горящие колёса. Однако поджечь её не удалось — башня достигла стен. Эсты вместе с русскими бились отчаянно, но более значительные силы Ордена всё-таки одолели их. После открытия ворот началась бойня. Защитники города отошли к башне и сражались до последнего. Почти все двести русских воинов вместе с Вячко погибли. В живых был оставлен лишь один из них. Его посадили его на коня и отправили в Суздаль, дабы сообщить русским князьям о падении Юрьева.

О событиях тех давних времён тартусцам и гостям современного города напоминает памятник князю Вячко и старейшине Меэлису, который был отлит в 1951 году и в 1956 году установлен в столичном парке Кадриорг. В 1980 году он был подарен властям Тарту и переехал туда, где и был доступен для обозрения в историческом центре. Однако в 2008 году новые руководители города приняли решение о переносе его подальше от туристических мест. С тех пор эту работу эстонского скульптора Олава Мянни, полное название которого «Князь Вячко и старейшина Меэлис, отдавшие свои жизни при обороне Тарту в 1224 году», можно увидеть на холме Касситооме рядом с улицей Ору.

1972 год. Памятник князю Вячко и старейшине Меэлису в парке Кадриорг. Фото: Wikipedia

1972 год. Памятник князю Вячко и старейшине Меэлису в парке Кадриорг. Фото: Wikipedia

Лето 2024 года. Прошло ровно 800 лет после битвы с крестоносцами. Увековеченный в памятнике князь Вячко указывает старейшине Меэлису на врагов-тевтонцев. К сожалению, уже без меча, отломанного вандалами в 2008 году. Фото автора

Лето 2024 года. Прошло ровно 800 лет после битвы с крестоносцами. Увековеченный в памятнике князь Вячко указывает старейшине Меэлису на врагов-тевтонцев. К сожалению, уже без меча, отломанного вандалами в 2008 году. Фото автора

Справедливости ради, стоит отметить, что если Вячко — это реально существовавший в истории полоцкий князь, то Меэлис, можно сказать, собирательный образ эстов. Он — литературный персонаж вышедшей в 1941 году повести Энна Киппеля «Меэлис», которая посвящена совместной борьбе эстонцев и русских против Ордена меченосцев в XIII столетии.

В следующей публикации вы узнаете о том, как Тарту развивался уже в составе Ливонии, войдя в тройку самых крупных и исторически значимых городов этого государства, созданного крестоносцами.

Ливония (Livonia) как историческое государство существовало с начала XIII века до конца XVI века. Городище Тарбату и построенный рядом с ним град Юрьев, ставшие впоследствии городом Дорпат, вошли в его состав в конце августа 1224 года. Тогда, после двухнедельной осады, оно было взято войсками, возглавляемыми епископом Германом фон Буксгевденом.

Однако большая часть земель на юго-западе современной Эстонии была поделена между братьями-рыцарями ещё за месяц до этого. Герман тогда получил в своё владение земли Уганди, частью которых было Тарбату, а также территорию севернее реки Эмайыги. В различных исторических документах он именуется также как Герман Дорпатский, Герман Лихулаский или Герман I. Сохранились списки областей, перешедших к Герману в 1224 году. В их число, помимо Угенойса (Уганди), вошли Саккелэ, Нормигундэ, Мокэ (Моккэсо), Соболиц и Вайгелэ.

И хотя изначально новый владелец земель принял решение о базировании своей резиденции в Отепя, уже через несколько месяцев началось строительство центра округа в районе городища Тарбату и града Юрьева. Так был сделан первый шаг к появлению феодального города, получившего немецкое название Дорпат .

1 декабря 1224 года Герман получил от римского короля Генриха ленную грамоту на своё правление в границах ранее полученных земель. После этого он обладал не только правом на чеканку монет в центре своих владений (Дорпате), но и правом основания других городов как в своих землях, так и в «прочих подходящих для этого местах».

Дорпат на несколько столетий стал важным оплотом немецкого и католического влияния в регионе. Город служил базой для военных кампаний крестоносцев против соседних территорий, включая не только земли чуди, но и новгородские владения.

Однако древние эсты ещё продолжали борьбу за свободу. В 1234 году именно они смогли привести сюда войска Ярослава (отца Александра Невского), которые совершили набег на крепость и окружавшее её поселение. В дальнейшем Дорпат несколько раз был даже взят новгородскими войсками. Однако за несколько лет до Ледового побоища крестоносцы, вернув себе город, использовали его как ключевую точку для накопления войск и их подготовки к боевым действия.

Одна из схем движения войск перед Ледовым побоищем. У разных историков пути ливонских войск к месту битвы разнятся, но все они проходят через Дерпт. Источник: hrono.ru

Одна из схем движения войск перед Ледовым побоищем. У разных историков пути ливонских войск к месту битвы разнятся, но все они проходят через Дерпт. Источник: hrono.ru

Именно отсюда в сторону Пскова и Новгорода выдвинулась большая часть войск крестоносцев, потерпевших впоследствии поражение в Ледовом побоище, состоявшемся 5 апреля 1242 года на льду Чудского озера.

За следующие два десятка новгородские дружины, в которые часто входили и представители других русских княжеств, несколько раз доходили до Дорпата, иногда даже преодолевая его стены. Однако максимальный ущерб городу был нанесён в 1262 году. Тогда Александр Невский, заключив союз с литовцами, отправил сюда новгородскую дружину под руководством своего сына Дмитрия.

«Град был сильно укреплён тремя стенами. В нём проживало много различного люда. Но с божьей помощью он был взят приступом» (Новгородская летопись XIII века).

В ливонской же истории тех лет есть важное уточнение, дающее понимание того, что поселение и епископский замок — это разные вещи. Судя по источникам, судьба жителей города, расположенного у стен замка, для ливонских властей была значительно менее важна, чем жизнь епископа и его окружения, которые практически всегда успевали укрыться в укреплениях.

«Тарбату был взят и тут же сожжён, но те, кто укрылся в замке Дорпат, стоявшем рядом, остались живы». (Рифмованная хроника Ливонии XIII века).

Также на основании исторических документов можно утверждать, что к 1268 году под замком уже располагался укреплённый тройным частоколом город. Однако и его русские войска, вновь призванные сюда местными племенами, взяли приступом и сожгли. Крепость же, в которой укрылись епископ и каноники, вновь выстояла.

В документах тех лет также с иронией говорится о трусости представителей духовенства, которые во время осады покинули свою паству, оставив горожан без духовной поддержки. Ливонские летописцы подчёркивают контраст между поведением священников и мужеством рыцарей ордена, которые стояли насмерть, защищая замок. В числе прочего также упоминается, что некоторые члены духовенства сотрудничали с врагами Ордена, передавая им важную информацию.

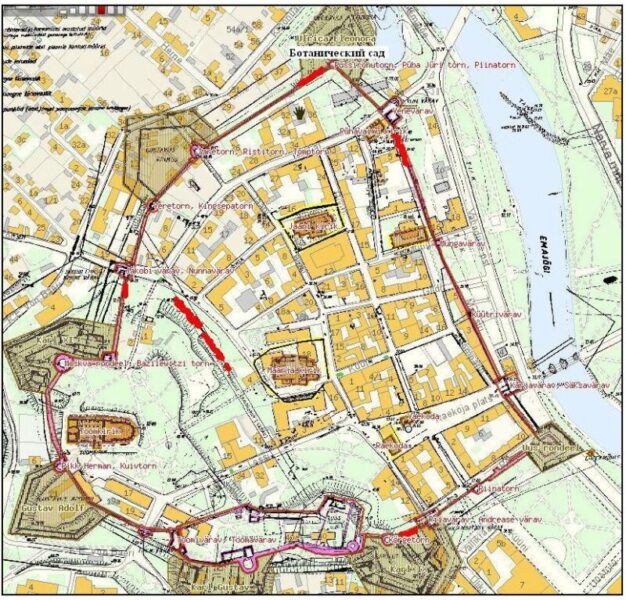

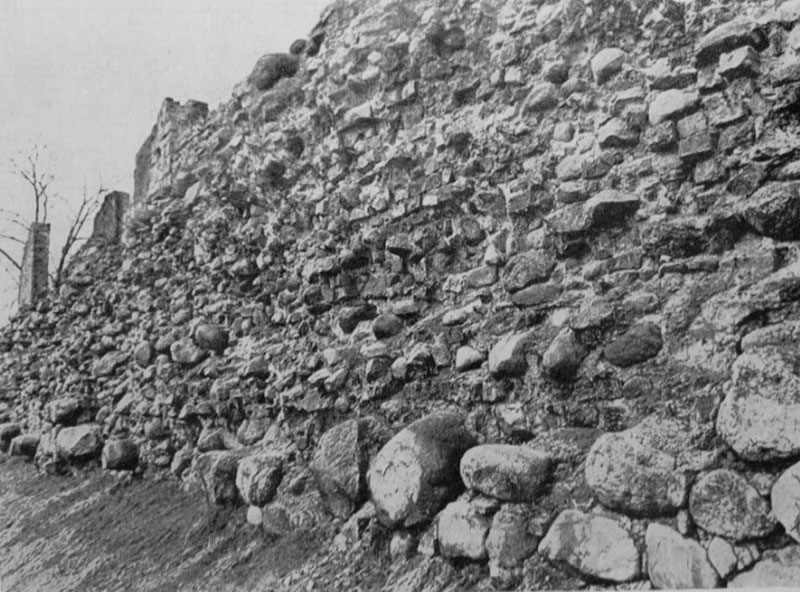

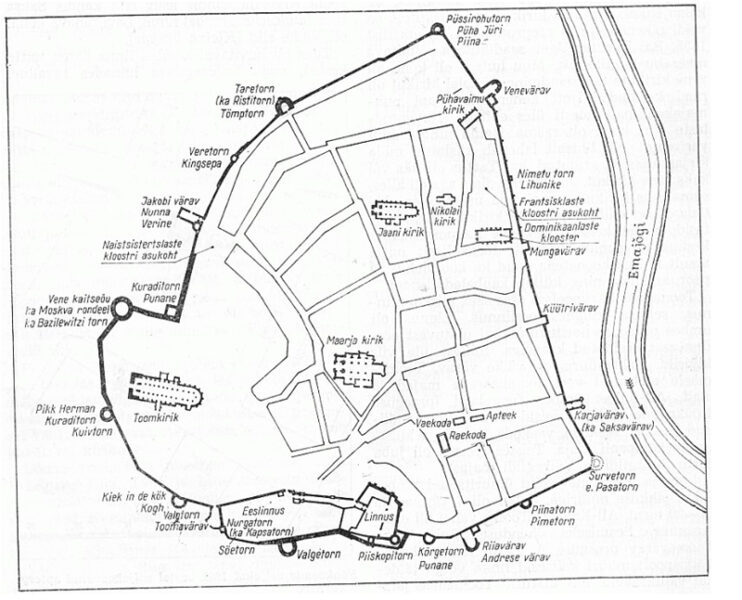

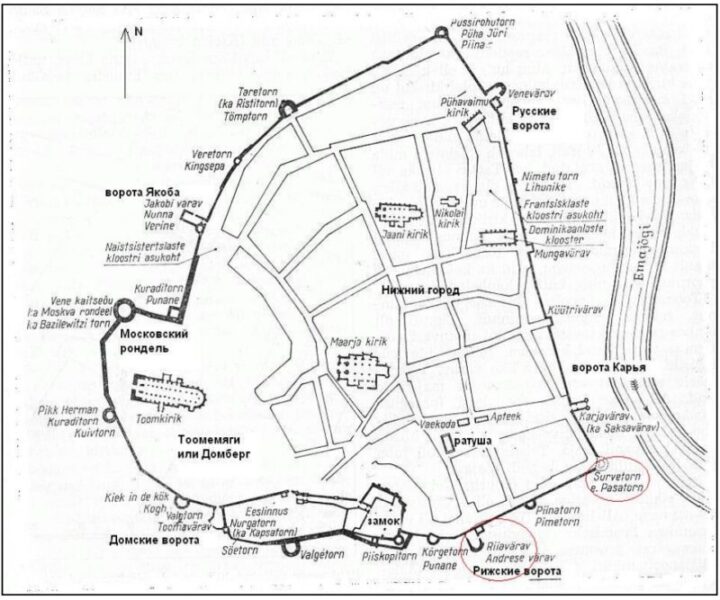

Схема крепостной стены средневекового города Дорпат, перенесённая на современную карту Тарту. Источник: Tartu.ee

Схема крепостной стены средневекового города Дорпат, перенесённая на современную карту Тарту. Источник: Tartu.ee

Так выглядели в XX веке остатки средневековых стен в Тарту. Фото из книги «Тарту» (1980)

Так выглядели в XX веке остатки средневековых стен в Тарту. Фото из книги «Тарту» (1980)

Проблемой города тогда стала не до конца построенная защитная стена, поэтому после очередного его сожжения было принято решение о создании замкнутых укреплений вокруг заново отстроенного города. Судя по остаткам укреплений, найденных археологами между холмом Тоомемяги и нижним городом, толщина стены к концу XIII века в некоторых местах превышала полтора метра (5,5 фута).

Кроме того, начались работы по постепенной замене деревянных городских стен каменными. Уже в первые десятилетия следующего XIV века значительно более прочные укрепления вокруг города будут полностью завершены.

«Магдебургское право — это система городского права, которая возникла в немецком городе Магдебурге и в XIII веке получила широкое распространение в городах Священной Римской империи, а затем и в других регионах Европы. Магдебургское право начало формироваться в 1180-х годах , а к началу XIII века стало полноценной системой, признанной во многих странах. (Из учебника истории Средних веков).

В 1272 году Дорпат, который к тому времени стал вторым по величине городом Ливонии (после Риги), получил Магдебургское право. Этот факт стал ключевым этапом в его развитии как средневекового города с самостоятельным управлением и внутренней экономикой. Введение этой системы существенно повлияло как на дальнейшую историю города, так и на его интеграцию в систему европейских городов того времени.

Благодаря Магдебургскому праву города Европы становились самоуправляемыми единицами с собственными законами, судами и органами управления. Получившие этот статус населённые пункты могли сами управлять своей экономикой, собирая налоги, регулируя торговлю и решая внутренние вопросы без прямого вмешательства феодалов (в случае с Дорпатом — рижских).

В рамках Магдебургского права формировались органы городского управления, такие как магистрат (совет из выборных чиновников) и бургомистр — глава города. Они отвечали за административное управление, поддержание порядка, защиту прав жителей и развитие экономики города.

Магдебургское право включало подробные правила о ведении гражданских и уголовных дел, развитии торговли, разрешении споров между горожанами, защите прав собственности и т. д. Оно также определяло статус горожан — тех, кто мог полностью пользоваться преимуществами проживания в том или ином городе.

Одним из ключевых аспектов Магдебургского права стало обеспечение благоприятных условий для торговли. Оно гарантировало безопасность торговцев, регулировало рынки и весовые стандарты, а также защищало купцов от произвольных поборов со стороны власти.

До конца XIII века Дорпат продолжал активно развиваться как церковный, административный, торговый и военный центр окружавшей его части Ливонии. Это было связано с удобным географическим расположением: он занимал важное положение на пути торговых путей из Пскова и Новгорода. Помимо водного пути, который пролегал по реке Эмайыги, а далее через Псковское и Чудское озёра, здесь пересекалось сразу несколько важных сухопутных дорог.

Неподалёку от замка Дорпат находилась также переправа через реку Эмайыги на пути из Риги в Нарву и из Ревеля (Таллинна) во Псков. Также через город проходил был самый удобный маршрут в Псков и Новгород из других частей Ливонии. Кроме того, в зимнее время здесь начинался самый прямой маршрут до Пскова по льду. После того как ледовые трассы через Неву, Ладогу и Волхов стали опасны из-за шведско-русских приграничных конфликтов, этими маршрутами начали пользоваться и ревельские купцы.

Гравюра с видом на средневековый Дорпат на рубеже XIII-XIV веков. Иллюстрация из книги «Тарту» (1980)

Гравюра с видом на средневековый Дорпат на рубеже XIII-XIV веков. Иллюстрация из книги «Тарту» (1980)

В 1280 году Дорпат вступил в Ганзейский Союз (Ганзу), подробнее о том, какое влияние на развитие торговли это оказало, а также о том, как город развивался далее до Ливонской войны (1558–1583), читайте в следующей публикации об истории Тарту из цикла «Города Эстонии».

В XIV век Дорпат (нынешний Тарту) вошёл третьим по величине городом Ливонии, в котором, по разным данным, проживало от двух до трёх тысяч человек. Уже в первые десятилетия нахождения в составе орденского государства здесь были заложены два главных здания, остающиеся и сегодня символами его могущества в период средневековья: Домский кафедральный собор и городская Ратуша. Однако процесс их строительства занял ещё довольно длительное время.

Возведение дорпатского кафедрального собора началось ещё в 30-х годах XIII столетия, практически сразу после того, как город стал частью Ливонии. Первоначально это было небольшое каменное здание, которое постепенно перестраивалось и расширялось. Первые годы строительство велось в стиле ранней готики, характеризующейся простыми архитектурными формами.

Однако ещё в конце XIII века на холме Тоомемяги был возведён первый неф собора, который городскими властями рассматривался как базилика с тремя нефами. В первой четверти XIV века здание собора значительно расширилось: были достроены боковые нефы, хоры и капеллы. Немного позже появилась высокая западная башня, которая сегодня является одной из главных туристических достопримечательностей города.

Считается, что дошедший до наших дней вид (хоть и в сильно повреждённом состоянии) собор обрёл к середине XV века, а окончательно строительные работы в нём завершились позже, когда были возведены две массивные башни высотой по 66 метров каждая. Базилику с высокими сводами в Дорпате упоминают летописцы второй половины XIV столетия.

Сегодня тартуский Домский собор — не только единственная в Эстонии средневековая церковь с двумя башнями, но и один из самых крупных хотя бы частично сохранившихся храмов страны. Большинство фресок в нём, а также алтари и скульптуры, многие из которых сохранились до настоящего времени, датируются либо XIV, либо XV веками.

Живописные развалины Домского собора в Тарту. Коллаж автора из фото vikipedia и stena.ee

Живописные развалины Домского собора в Тарту. Коллаж автора из фото vikipedia и stena.ee

Вторым по исторической значимости зданием современного Тарту является городская Ратуша. Её строительство также началось в XIII веке, но точная дата начала работ неизвестна. Первое упоминание о функционировании ратуши в Тарту датируется 1248 годом, что делает её одной из старейших сохранившихся ратуш в Северной Европе. Однако в тех же документах уточняется, что первая ратуша, располагавшаяся на том же месте, что и нынешняя, была деревянной и использовалась только как административное здание для магистрата (городского управления).

В XIV веке начались строительные работы по замене деревянной ратуши города Дорпата на более прочную каменную конструкцию, которая вводилась в эксплуатацию поэтапно. Практически полностью современный вид ратуша приобрела в XV веке, когда её перестроили в готическом стиле, добавив характерные элементы архитектуры того времени: острую крышу, высокие башни и декоративные детали. Фасад ратуши украшен различными скульптурами, гербами и другими декоративными элементами.

Высокая башня ратуши на долгое время стала не просто символом власти, но и подтверждением процветания города в Средние века. Сегодня Тартуская ратуша — это не только историческое здание, но и один из самых известных символов города, привлекающий туристов со всего мира. Она в основном исполняет функцию музея, но иногда становится местом проведения различных культурных и политических мероприятий.

Тартуская ратуша в начале XXI века. Фото: tartu.ee

Тартуская ратуша в начале XXI века. Фото: tartu.ee

В начале XIV века на месте ранее возведённых деревянных укреплений вырос более прочный каменный пояс. Теперь городская стена соединялась с замковыми укреплениями на холме Тоомемяги, составляя единую линию обороны. Спустившись с епископского холма, стена шла к реке Эмайыги через нынешние улицы Лай и Кронуайя (Kroonuaia tänav). Далее, уже вдоль берега реки, укрепления тянулись на юго-восток, доходя до улицы Поэ (Poe tänav), где поворачивали к холму Тоомемяги, а затем замыкали кольцо у епископского замка.

Примерно в то же время у крепостных стен появились новые башни. К построенной ещё в XIII столетии, а затем получившей дополнительные укрепления Пороховой башне (Pruunitorn), которая всегда использовалась в качестве арсенала, добавились башня Длинный Герман (Pikk Herman), башня Святого Георгия (Jüriku torn) и Узкая башня (Tähetorn).

Точная высота башни Длинный Герман в Тарту, как и она сама, не сохранилась. Однако историки уверены, что башня была значительно ниже, чем её знаменитая «тёзка» в Таллинне, — примерно 20–30 метров. Это связано с тем, что основное предназначение той башни заключалось в обороне города, и её размеры соответствовали практическим задачам средневекового укрепления.

Крепостная стена Тарту в XIII-XV веках. Источник: tartu.ee

Крепостная стена Тарту в XIII-XV веках. Источник: tartu.ee

Две другие упомянутые башни также были сильно повреждены в боевых действиях Ливонской войны. Если от Узкой башни, находившейся на западной стороне стен, практически ничего не осталось, то башню Святого Георгия, построенную в южной части укреплений, можно частично увидеть в современном Старом городе Тарту.

Также в первой половине XIV века появилась стена, отделившая епископские земли на Тоомемяги от так называемого «нижнего города». Предположительно она шла от ворот Якоба до Домских ворот замка. Фрагменты этой стены ещё можно увидеть на склоне холма со стороны улицы Якоби. Однако на дошедших до настоящего времени планах эта стена почему-то отсутствует. Историки предполагают, что в основном она несла не защитные, а административные функции.

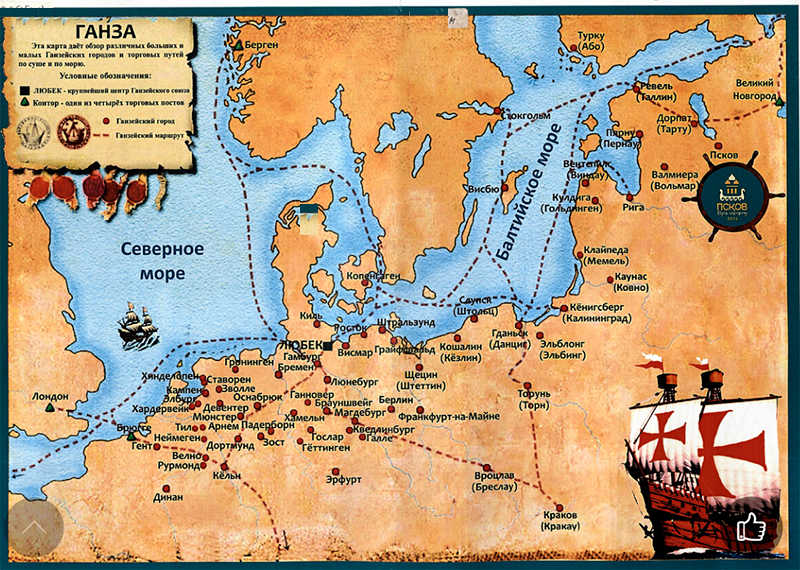

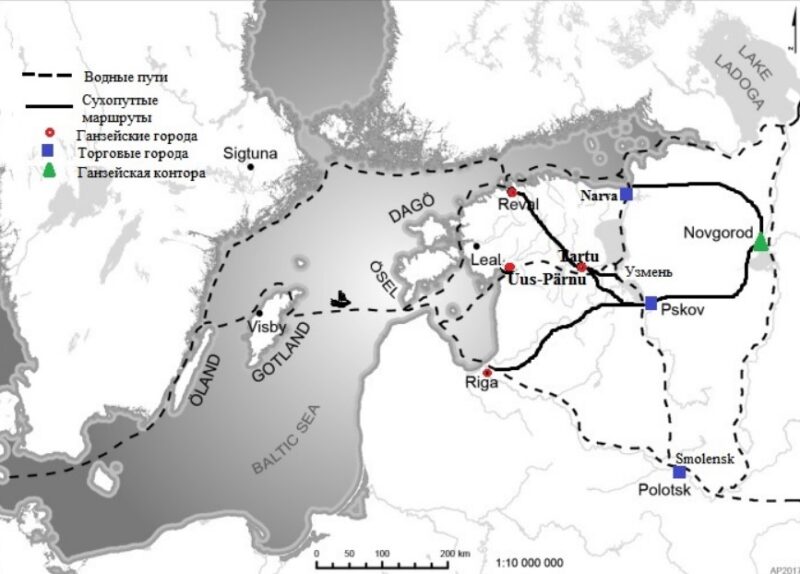

Карта торговых путей Ганзейского союза. Источник: aftershock.news

Карта торговых путей Ганзейского союза. Источник: aftershock.news

Важным фактором активного развития города в XIV веке стало вступление в Ганзу. Нынешний Тарту получил эту привилегию на основании Дорпатской ганзейской грамоты. Этот документ, утвердивший участие в одном из важнейших торговых союзов того времени, был предоставлен городу в 1280 году стараниями властей Ливонского ордена.

Членство в Ганзейском союзе оказало огромное влияние как на экономическое, так и на административное развитие не только Дорпата, но и окружающих его земель. Теперь через город проходили сразу несколько торговых путей, которые поддерживались военной инфраструктурой Ливонии. Уже в начале XIV века Дорпат стал фигурировать в числе крупных транспортных узлов Северной Европы.

Город был расположен на пересечении как минимум пяти важных торговых маршрутов. Прежде всего, это главный ганзейский путь, доходящий до таких городов, как Любек, Бремен и Гамбург. Из этих немецких портов в Ригу, Ревель и Дорпат по нему в основном доставлялись шёлк, вино и металлы. Обратно в Европу шло зерно, лён, кожаные изделия и древесина, а также товары, полученные из Руси.

Вторым маршрутом был путь в русские княжества — Псков, Новгород и далее. По нему через Псковское и Чудское озёра, а также по сухопутным дорогам доставлялись в Дорпат меха, воск, дёготь, смола, мёд и другие товары. На Русь же в основном везли полученные из Европы ткани, одежду, украшения и оружие.

Третьим по значимости направлением являлся внутренний водный маршрут по реке Эмайыги, которая не только связывала город с Балтикой, но и позволяла купцам собирать местную продукцию. В дальнейшем всё это либо шло в Европу, либо продавалось для Руси. Тем самым наличие торговой базы в Дорпате поддерживало развитие той части Ливонии, которая располагалась как вдоль рек Пярну и Эмайыги, так и по их притокам.

Тарту (Дорпат) на карте средневековых замков, составленной немецкими учеными в 1942 году. Источник: castle.lv

Тарту (Дорпат) на карте средневековых замков, составленной немецкими учеными в 1942 году. Источник: castle.lv

Четвёртым по значимости направлением в XIV веке являлся внутренний маршрут по Ливонии, который шёл в основном по сухопутным дорогам к другим портам Балтийского моря. Проходя не только через Ригу, но и через религиозную и военную столицу Ливонии Венден (ныне — Цесис), он способствовал росту престижа Дорпата в экономическом пространстве региона. Именно цесисский замок долгие годы служил резиденцией комтура — самого высокопоставленного офицера ордена, ответственного за управление всей территорией Ливонии.

Пятым направлением торговли, проходившим через город, были пути на Швецию и вообще на Скандинавию. Вышедшие в Балтику корабли следовали на Стокгольм, Гётеборг и другие северные порты. По нему из Скандинавии поставлялись в основном рыбная продукция, а также изделия из железа и меди, а вывозились туда зерно, лён и дерево. В XIV веке из-за частых военных столкновений на маршруте это направление развивалось не очень успешно, но в моменты затишья боевых действий и по нему проходило немало торговых судов.

К концу XIV века население Дорпата состояло из немецких купцов и ремесленников, а также эстонцев и представителей других народов, среди которых преобладали русские и литовцы. Историки утверждают, что «нижний город» можно разделить на две части: «немецкий район», располагавшийся ближе к ратуше, и место, где проживали представители других народов, сформировавшееся вдоль реки Эмайыги.

Точные данные о количестве жителей средневекового города Дорпат на 1500 год не сохранились, но предположительно это число находилось между шестью и восемью тысячами человек. Таким образом, Тарту на рубеже XIV–XV веков был одним из самых крупных городов Ливонии, вероятнее всего, уступая только её столице — Риге.

Следующая статья об истории Тарту будет посвящена развитию города в XV веке, когда он стал одним из самых важных ливонских купеческих центров Ганзейского пути из Европы на Русь.

XV век стал для города Дорпат, на месте которого сегодня стоит Тарту, очередным удачным этапом развития. Уже тогда это был крупный экономический, культурный и религиозный центр Ливонии. Кроме того, столетие ознаменовалось укреплением позиций города в Ганзейском союзе, для которого он, наравне с Таллинном, стал важной вехой на торговом пути в русские княжества.

На рубеже XIV и XV столетий именно Тарту было суждено сыграть важную роль в преодолении приграничных конфликтов между Ганзейским союзом и российскими княжествами. Случилось это после того, как в 1379 году началось политическое противостояние между Ливонией и Тевтонским орденом, который стремился инкорпорировать епископства, подчинив их своей духовной власти.

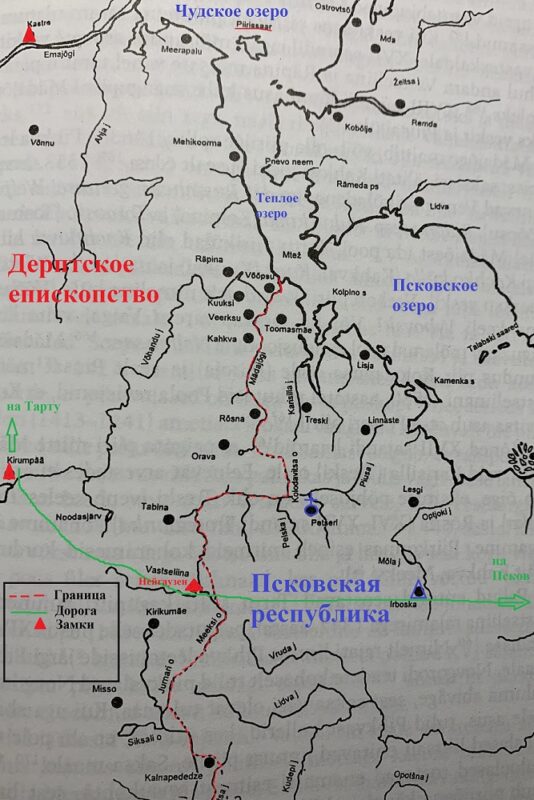

Красным цветом обозначена граница между Дорпатским (Дерптским) епископством и Псковской республикой. Источник: Anti Selart. Eesti idapiir keskajal

Красным цветом обозначена граница между Дорпатским (Дерптским) епископством и Псковской республикой. Источник: Anti Selart. Eesti idapiir keskajal

Именно в год начала инкорпорационного конфликта дорпатским епископом стал Дитрих Демеров, считавшийся ярым противником тевтонцев. Горожане также поддерживали позицию своего нового лидера. Они не без оснований опасались увеличения влияния тевтонцев на границах с Псковским и Новгородским княжествами Руси, на торговле с которыми во многом держались как успешное развитие, так и общее благосостояние города.

Когда в Ливонию в 1380 году прибыли военные силы Ордена, которые направились к Тарту, епископ Дитрих сделал свой город центром коалиции его противников. В неё, помимо Дерптского епископства, вошли Померания, Мекленбург и Великое княжество Литовское. Также коалицию поддерживали подконтрольные Мекленбургу витальеры, из которых в город прибыло около полутысячи.

Витальеры в конце XIV века были известны, с одной стороны, как морские пираты Балтики и Северного моря, а с другой — как торговцы солью, которые поддержали власти и жителей Стокгольма во время осады датчанами (1389–1392), поставляя им продовольствие. Именно после тех событий они и стали называться витальерами (от слова Vitalbrüder — «кормящие братья»). Иллюстрация: Livejpurnal

Витальеры в конце XIV века были известны, с одной стороны, как морские пираты Балтики и Северного моря, а с другой — как торговцы солью, которые поддержали власти и жителей Стокгольма во время осады датчанами (1389–1392), поставляя им продовольствие. Именно после тех событий они и стали называться витальерами (от слова Vitalbrüder — «кормящие братья»). Иллюстрация: Livejpurnal

Противостояние Ливонии и Тевтонского ордена привело к торговым конфликтам. Нападения на ганзейских купцов привели к тому, что с 1385 года практически полностью была прекращена торговля Ганзы с Русью. Ливонцы в ответ на это предложили поставить либо в Дорпате, либо в любом другом из своих городов купеческие склады. Кроме того, они уже тогда пытались самостоятельно управлять всей немецкой торговой конторой в Новгороде.

В 1392 году между Ливонским орденом и Великим княжеством Московским был заключён Нибуров мир (или Мир в Ныбере / Nyborg Peace Treaty). Это соглашение определило границы влияния обеих сторон и оказало влияние на дальнейшее развитие Дорпата. Минимум на полтора столетия он станет ключевым населённым пунктом Ливонии. Можно сказать, четвёртым по значимости её городом: после столицы — Риги, проданного датчанами в состав епископства в 1343 году Таллинна, а также духовного центра государства, базировавшегося в Вендене (ныне — Цесис).

Тевтонские же рыцари вскоре попытались решить торговый конфликт с Ливонией военной силой. В 1396 году магистр Ордена с крупным войском вторгся в Дорпатское епископство, подвергнув его опустошению, но ни на осаду, ни на штурм Дорпата он не решился, вероятно, посчитав, что тевтонским силам не хватит боевого опыта для взятия столь укреплённого города. К концу года магистр вывел свои войска с территории современной Эстонии, успев однако перед этим нанести поражение под Нарвой витальерам, которые после этого укрылись именно на землях епископа Дитриха.

Торговый пути Ганзейского союза по Балтийскому и Северному морям. Источник: topwar.ru

Торговый пути Ганзейского союза по Балтийскому и Северному морям. Источник: topwar.ru

Торговые пути, проходившие по территории современных Эстонии и Латвии в XV веке. Источник: estwar.ee

Торговые пути, проходившие по территории современных Эстонии и Латвии в XV веке. Источник: estwar.ee

Уже летом 1397 года в Гданьске прошла встреча ливонских властей и представителей Ганзы, на которой Любек был вынужден признать города Ливонии как полноправных партнёров при ведении торговли с русскими княжествами. В числе прочих вопросов также были подтверждены все полномочия города Дорпата на ведение дел в Новгороде. В 1402 году его власти сумели в очередной раз подтвердить свою независимость, когда на Дне ганзейских город в Валмиере получили право самостоятельно собирать пошлины, отчитываясь о них дважды в год лишь перед своим магистратом.

Таким образом, Дорпат в начале XV века получил по сути право общего контроля за всей купеческой конторой Ганзы в Новгороде. Сверх того, в 1410 году именно сюда был прислан символ полной независимости в торговле — «Печать святого Петра». Кроме того, дорпатцы, как и представители других ливонских городов, теперь могли устанавливать правила торговли для других представителей Ганзы в Новгороде.

Можно сказать, что практически всей восточной торговой политикой Ганзейского союза в XV веке управляли именно ливонцы. И при этом лидирующую роль здесь играли купцы и магистрат Дорпата. В 1427 году они даже получили право назначить своего духовника в немецкую купеческую контору Новгорода. Однако при этом всё-таки оставалась отчётность перед Любеком и Висбю, где базировались номинальные лидеры Ганзы.

Во второй половине 1420-х годов вновь обострились отношения между Ганзой и Русью. Итогом тогда стал запрет 1433 года на вывоз хлеба из Пскова в Ливонию, а также на продажу псковичам соли и тканей от Дорпата. И снова «миротворцами» выступили представители Дорпата и Таллинна. Они в 1436 году вступили в переговоры с Новгородом и от имени 73 городов Ганзейского союза заключили соглашение. В знак признательности экземпляр того договора с русской печатью был вручён на хранение именно тартускому магистрату.

Фактически сложившееся положение было оформлено на бумаге в 1442 году. Дорпат, как и остальные города Ливонии, после этого практически полностью освободился от влияния Любека в вопросах ведения торговой политики с русскими княжествами. Городские власти в дальнейшем не раз показывали своеволие даже в годы военных противостояний Ливонии и Новгорода. Наиболее ярко такую позицию характеризует ситуация 1443 года, когда Ганза ввела запрет на торговлю с Новгородом. Магистрат же Дорпата сорвал это «эмбарго» ведением торговых дел с Псковом, получив в отместку от Ордена перекрытие сообщения с Таллинном.

Купеческая сторона Новгорода, где располагался и немецкий купеческий двор. Источник: travelask.ru

Купеческая сторона Новгорода, где располагался и немецкий купеческий двор. Источник: travelask.ru

И хотя в 1447 году Дорпат вместе со всей Ливонией предоставил свои войска магистру Ордена для военных действий против Новгорода, уже через год его представители были в числе участников мирных переговоров. В 1450 и 1455 годах именно Рига, Таллинн и Дорпат уже самостоятельно подписывали очередные документы о мире с новгородцами.

В 1458 году началось военное противостояние Дорпата уже с Псковом. Оно длилось до 1463 года и вновь завершилось подписанием мирного договора. Теперь в него были внесены пункты, по которым в Тарту вновь появлялась русская церковь, а также «русский посад», который содержался из бюджета магистрата. Это условие будет продлеваться практически в каждом соглашении XV столетия между Ливонией и российскими княжествами.

Даже когда торговля с Новгородом была полностью запрещена в конце 1460-х годов, в Дорпате по решению секретаря городского магистрата были сохранены склады ганзейских купцов, которые могли в немногочисленное время замирения успеть что-то реализовать. Вновь открыл торговые пути на Русь мирный договор 1472 года. Это было уже последнее соглашение с независимым Новгородом. В 1478 году город был присоединён к Московскому государству, далее дела велись уже с ним.

Вплоть до окончания XV столетия не раз были приграничные конфликты, из которых с уверенной стабильностью выводили к миру сменявшиеся руководители Тарту (Дорпата) и Таллинна. Именно они были больше всех заинтересованы в стабильности торговых путей между Европой и Российским государством. От этого зависело их благосостояние.

Макет здания немецкого купеческого двора (конторы) в Новгороде. Фото: travelask.ru

Макет здания немецкого купеческого двора (конторы) в Новгороде. Фото: travelask.ru

Картина Ганзейцы в Новгороде Великом. Автор: Гаянэ. 2014, картон, масло. Источник: historyrussia.org

Картина Ганзейцы в Новгороде Великом. Автор: Гаянэ. 2014, картон, масло. Источник: historyrussia.org

В 1487 году именно два этих ганзейских города смогли инициировать 20-летнее соглашение, по сути пролонгировавшее то, что было подписано век назад в ныне датском городе Нюборге. Условия договора были довольно удачными для Ливонии в частности и Ганзы вообще. И хотя этот мир существовал в основном на бумаге, поскольку московский наместник в Новгороде вёл в отношении немецких купцов довольно жёсткую политику, торговля с Европой продолжалась стараниями дорпатцев.

Очередное обострение отношений теперь уже с Москвой случилось в 1494 году. Казнь двух русских в Таллинне настолько разозлила великого князя московского Ивана III, что он повелел не просто закрыть немецкую контору в Новгороде, а конфисковать всё её имущество, оценённое в 96 тысяч марок, и отправить в тюрьму ганзейских купцов, которые находились там. Из 49 арестованных семеро были из Дорпата, трое — из Таллинна, а остальные — из западных немецких городов (в том числе 17 — из Любека).

И вновь переговоры за всю Ганзу в Москве провели дорпатский бургомистр Томас Шрове и его таллиннский коллега Готтшалк Реммелинроде. Купцы были освобождены, но с большей частью имущества как конторы, так и поставщиков, пришлось распрощаться, дабы умиротворить Ивана III и его новгородских посадников.

На рубеже XV и XVI веков как русские купцы, так и европейцы, стали активнее осваивать более северный путь — через Нарву. И хотя конгресс Ганзы в Любеке в 1495 году запретил поездки своим купцам как в Нарву, так и по Неве, власти и Дорпата, и Таллина выступили против этого запрета, делая всё, чтобы торговля там продолжалась.

В XV веке, помимо роста купеческой части, располагавшейся в основном вдоль реки, в городе продолжалось развитие различных видов ремесленничества. Благодаря тому, что регулярно укреплявшиеся стены всё надёжнее защищали от набегов врага, Дорпат стал самым крупным местом скопления мастерских в округе. Наиболее популярными видами промыслов были кожевенное дело, столярное производство и ткачество.

Точные данные о количестве жителей средневекового города Дорпат на 1600 год не сохранились, но предположительно это число находилось между пятью и семью тысячами человек. Незначительный прирост по сравнению с концом прошлого века связан с эпидемиями, боевыми действиями, а также усилением влияния Таллинна.

В следующей публикации, которая будет посвящена событиям XVI–XII веков в истории Тарту, вы узнаете о событиях Ливонской войны, после которой город стал частью Речи Посполитой и далее перешёл во владение Швеции.

К началу XVI века Тарту, который тогда назывался Дорпат, по разным данным имел население от 5000 до 7000 человек. Он являлся третьим по величине городом Ливонии, уступая только её столице Риге и Таллинну. Кроме того, он сохранял статус торгового, административного и церковного центра приграничного с Россией региона — Дорпатского епископства.

Кроме того, город по-прежнему был одним из членов Ганзейского союза на юго-востоке Ливонии. После непростых первых лет века, когда торговля шла очень плохо и даже был запрещён экспорт соли через русскую границу, в 1510 году послам Дорпата и Таллинна удалось подписать очередной договор, чтобы полноценно открыть для Ганзы торговые пути на Русь.

Макет средневекового города Дорпата, выполненный Мати Садамом. Источник: Facebook

Макет средневекового города Дорпата, выполненный Мати Садамом. Источник: Facebook

Монеты, отчеканенные в Дорпате в 1520-х годах. Источник: heraldicum.ru

Монеты, отчеканенные в Дорпате в 1520-х годах. Источник: heraldicum.ru

Благодаря этому местная экономика по-прежнему базировалась в основном на торговле, но в городе, как и прежде, развивались и различные ремёсла — кожевенное дело, столярное производство, ткачество, гончарное искусство и другие небольшие производства.

Существенное влияние на дальнейшее развитие Дорпата оказала Реформация — религиозное движение, которое началось в 1517 году с публикации Мартина Лютера «95 тезисов» против практики индульгенций (продажи отпущения грехов) и других злоупотреблений католической церкви. Оно привело к формированию и распространению новых протестантских конфессий, таких как лютеранство, кальвинизм и другие.

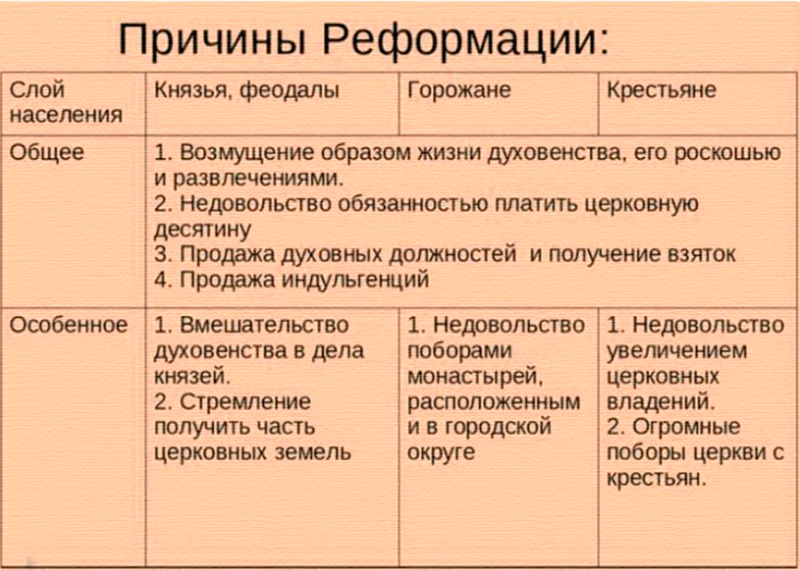

Основные последствия Реформации. Источник: multiurok.ru

Основные последствия Реформации. Источник: multiurok.ru

В Ливонии идеи Реформации начали распространяться в конце 1520 года, когда в Ригу прибыл протестантский проповедник — Герман Марсов, ученик Мартина Лютера. Его проповеди понравились тартуским горожанам. И Марсов был назначен пастором местной церкви Девы Марии с нарушением права Домского капитула. Епископ Тартуский вступился за своих духовников — началось религиозное противостояние.

Магистрат под давлением епископа в начале 1524 года выслал Марсова из города, но Дорпат уже стал одним из центров Реформации на территории Ливонии. Новые религиозные идеи быстро распространялись как среди духовенства, так и среди горожан. На собрании, прошедшем в Таллинне с 17 по 20 июля того же года, процесс церковных реформ был поддержан магистратами других городов.

К середине XVI века большая часть жителей Дорпата приняла лютеранство. Католическая же церковь постепенно потеряла здесь своё влияние. Настолько, что некоторые католические храмы даже перешли протестантским общинам.

Причины Реформации. Источник: multiurok.ru

Причины Реформации. Источник: multiurok.ru

Богослужения стали проводиться на немецком языке, который был основным для большинства жителей города, что сделало их более доступными для простых людей. Были упрощены некоторые ритуалы, исключены поклонение иконам и другие элементы католического культа. Кроме того, в процессе Реформации большая часть зданий и земель духовенства в городе были секуляризированы (переданы в светскую собственность), оказавшись под контролем магистрата.

Если ранее дорпатский епископ имел значительную власть как в духовной, так и в светской сферах жизни города, то с принятием лютеранства его влияние значительно ослабло. Уменьшились и земельные наделы епископа. По сути, в его собственности осталась только территория замка.

Благодаря использованию ранее церковных земель городским властям удалось получать немалые дополнительные средства в свой бюджет. Они пошли не только на укрепление городских стен и строительство других оборонительных сооружений, но и на другие важные для населения проекты — образование, медицину, благотворительность и прочее.

Историки отмечают, что Реформация изменила даже быт и мировоззрение горожан. Внедрение в жизнь протестантских ценностей, таких как трудолюбие и бережливость, также способствовало экономическому развитию города. Кроме того, развитие лютеранских идей способствовало развитию образования, поскольку Лютер считал, что каждый человек должен уметь читать Библию.

Ещё до Реформации церковные школы играли важную роль в образовании местных жителей. После неё некоторые из них были преобразованы в светские учебные заведения, в которых преподавались гуманитарные науки, богословие, языки и другие предметы. Увеличение спроса на книги и богословские тексты подтолкнуло развитие в Дорпате печатного дела.

К середине XVI столетия здесь работало сразу несколько типографий, что позволяло выпускать учебники, научные труды и религиозные тексты. Хотя местные библиотеки тогда ещё не достигли масштабов будущего университетского уровня, местные собрания книг и рукописей были достаточно обширными для того времени.

Благодаря успешной торговле с Россией и другими соседними государствами Дорпат был одним из самых процветающих городов Ливонии. Его богатые горожане и купцы могли жертвовать средства на развитие школ и подготовку преподавателей. Хорошее состояние бюджета позволяло магистрату содержать качественные учебные заведения.

И хотя местный университет будет основан позже (в 1632 году шведским королём Густавом Адольфом), образовательный центр в городе начал формироваться уже в XVI веке. Дорпат привлекал учёных и студентов своим развитым образованием, культурным разнообразием и интеллектуальной свободой. Именно тогда здесь зародились идеи, позднее воплощённые в высшем учебном заведении.

Схема крепостных стен в Тарту. Источник: estwar.ee

Схема крепостных стен в Тарту. Источник: estwar.ee

В XVI веке Тарту (Дорпат) активно перестраивал свои оборонительные сооружения, чтобы противостоять растущим угрозам со стороны соседних государств, особенно в преддверии Ливонской войны (1558–1583). Этот период ознаменовался серьёзным усилением городских укреплений, которые были адаптированы под новые методы ведения боевых действий.

Город и ранее имел мощные каменные стены, построенные в XIII–XV веках. Однако с развитием артиллерийского оружия они потребовали модернизации. Помимо общего укрепления оборонительных сооружений в них появились дополнительные башни и укрытия для лучников и артиллеристов.

Замок, построенный ещё в XIII веке как резиденция местных епископов, теперь стал важным форпостом обороны города. К середине XVI века он был перестроен с учётом новых военных технологий. Появились первые бастионы, на которых были созданы широкие площадки для размещения пушек. Внешние стены в некоторых местах получили наклонную форму, что делало их менее уязвимыми для артиллерийского огня.

Рисунок средневекового замка в Дорпате. Источник: deviantart.com

Рисунок средневекового замка в Дорпате. Источник: deviantart.com

Укрепления города были перестроены так, чтобы обеспечить возможность длительной обороны даже при блокаде города. Система подземных ходов в XVI веке использовалась для обеспечения связи между различными частями оборонительной системы. В частности, появился подземный проход к бастиону, который был построен на юго-западе города для прикрытия подходов со стороны Эмайыги.

Река по-прежнему играла важную роль в обороне города. По её берегам были насыпаны земляные валы, усиленные деревянными препятствиями. Также появились искусственные пруды и каналы, которые должны были служить дополнительными препятствиями для вражеских войск.

Большее внимание теперь было уделено защите городских предместий. Некоторые районы за пределами основных стен также получили защиту в виде укреплений. Вокруг города появились дополнительные укрепления для защиты прилегавших территорий, на которых находились склады, хозяйственные постройки и жилые дома.

Во второй половине XVI века Дорпат считался одной из наиболее защищённых крепостей Ливонии. Однако впереди была Ливонская война (1558–1583), которая стала одним из ключевых событий в истории Балтийского региона того времени, финальным аккордом в истории Ливонии, земли которой были разделены между несколькими государствами.

Уже на первом её году войска Ивана Грозного под командованием воевод Петра Шуйского и Андрея Курбского 18 июля 1558 года взяли город. При этом руководство русских войск сделало всё, чтобы после штурма городу был нанесён минимальный ущерб. Горожане, которые согласились остаться при новой власти, смогли практически сохранить свой прежний уклад жизни. Была сохранена большая часть светской власти магистрата. Ратники же в основном размещались только в тех домах, хозяева которых приняли решение покинуть город.

Для старых укреплений Дерпта действия русской артиллерии оказались фатальными. Иллюстрация: ok.ru

Для старых укреплений Дерпта действия русской артиллерии оказались фатальными. Иллюстрация: ok.ru

Однако имущество епископа всё-таки перешло в собственность русских военных. Армии достались не только большие запасы пороха и свинца, но и не менее 500 пушек. Сам же епископ несколько месяцев пробыл в монастыре Фалькенау (ныне — деревня Кяркна, в 13 километрах от Тарту), а затем был доставлен в Москву. В летописях сообщается, что позже он получил в своё распоряжение «небольшой город», где и умер в 1563 году.

Так завершилась история входившего в состав Ливонии Дерптского епископства, а древний русский город Юрьев, захваченный Тевтонским орденом в 1224 году, вернулся в состав Руси. Тогда он лишь два с небольшим десятилетия находился под её контролем, служа форпостом на западной границе и отбив за это время несколько осад со стороны польско-литовских войск и шведских войск.

Карта территории нынешних Эстонии и Латвии в XVI веке.

Карта территории нынешних Эстонии и Латвии в XVI веке.

И всё-таки в 1577 году войска Речи Посполитой под командованием Гетмана Яна Замойского вновь подошли к городу. Началась осада, которая вошла в историю Ливонской войны как одна из самых длительных. Она продолжалась более года и завершилась в конце весны 1578 года, когда в Дерпт вошли польско-литовские войска.

Точная дата сдачи города в истории не сохранилась. Вероятно, это случилось 20 мая 1578 года. По условиям капитуляции русский гарнизон покинул город с оружием, а немецкие горожане сохранили большую часть своих прав и привилегий при новой власти. Однако формально Дерпт оставался спорной территорией до 1582 года.

Государственная принадлежность города определилась после подписания Ям-Запольского перемирия. 15 февраля в селе Ям-Заполье (близ современных Пружан, Беларусь) был подписан мир на 15 лет между Речью Посполитой и Московским государством. Польско-литовскую сторону представлял король Стефан Баторий, а Московское государство — бояре во главе с будущим царём Борисом Годуновым, подписавшим документ от имени Ивана IV Грозного.

Это перемирие стало важным этапом к более длительному урегулированию отношений между Россией и Речью Посполитой в последней четверти XVI века. Документ не только оформил завершение крупных военных действий в регионе, но и символизировал начало нового этапа в жизни города.

Дерпт почти на два десятка лет стал частью Великого княжества Литовского, входившего в состав Речи Посполитой. Управление перешло к польско-литовским властям. Назначенный ими польский воевода стал контролировать городские дела вместе с городским магистратом. Католическая церковь получила возможность восстановить своё влияние. Однако большая часть населения города осталась лютеранами, и протестантская община продолжала существование, сохраняя свои права.

Гравюра с изображением Тарту XVI века. Источник: vanakraam.ee

Гравюра с изображением Тарту XVI века. Источник: vanakraam.ee

Об истории уже польского города Дерпт, которая длилась до взятия его шведами в 1625 году, читайте в следующей публикации.

Комментарии

,,... под предводительством князя Ярослава Всеволодовича, прибывшие в Эстонию для местных племён...,,Эстонии не было тогда))))

И Тарту тоже не было...

По данным Регистра народонаселения Эстонии, по состоянию на начало 2025 года в Тарту на площади около 39 квадратных километров проживало 98 263 человека, что на 17 меньше, чем годом ранее. По этому показателю он уступал только столице страны городу Таллинну, опережая более чем на 45 тысяч сохраняющую за собой третье место по числу жителей Нарву.

Не может быть в Нарве 45000 человек, 53000 чел

Отправить комментарий