Русские путешествия

О путешествиях в 2020 году остаётся только мечтать, и журнал «Полка» решил помочь своим читателям объехать мир хотя бы мысленно. Ниже очень много текста, но прочтение оного того стоит.

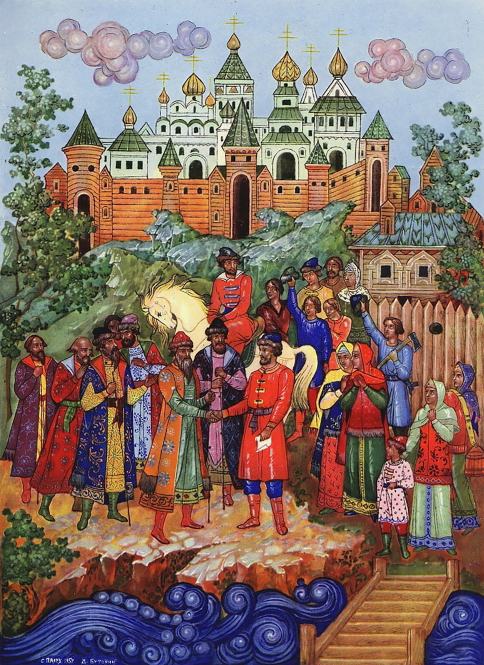

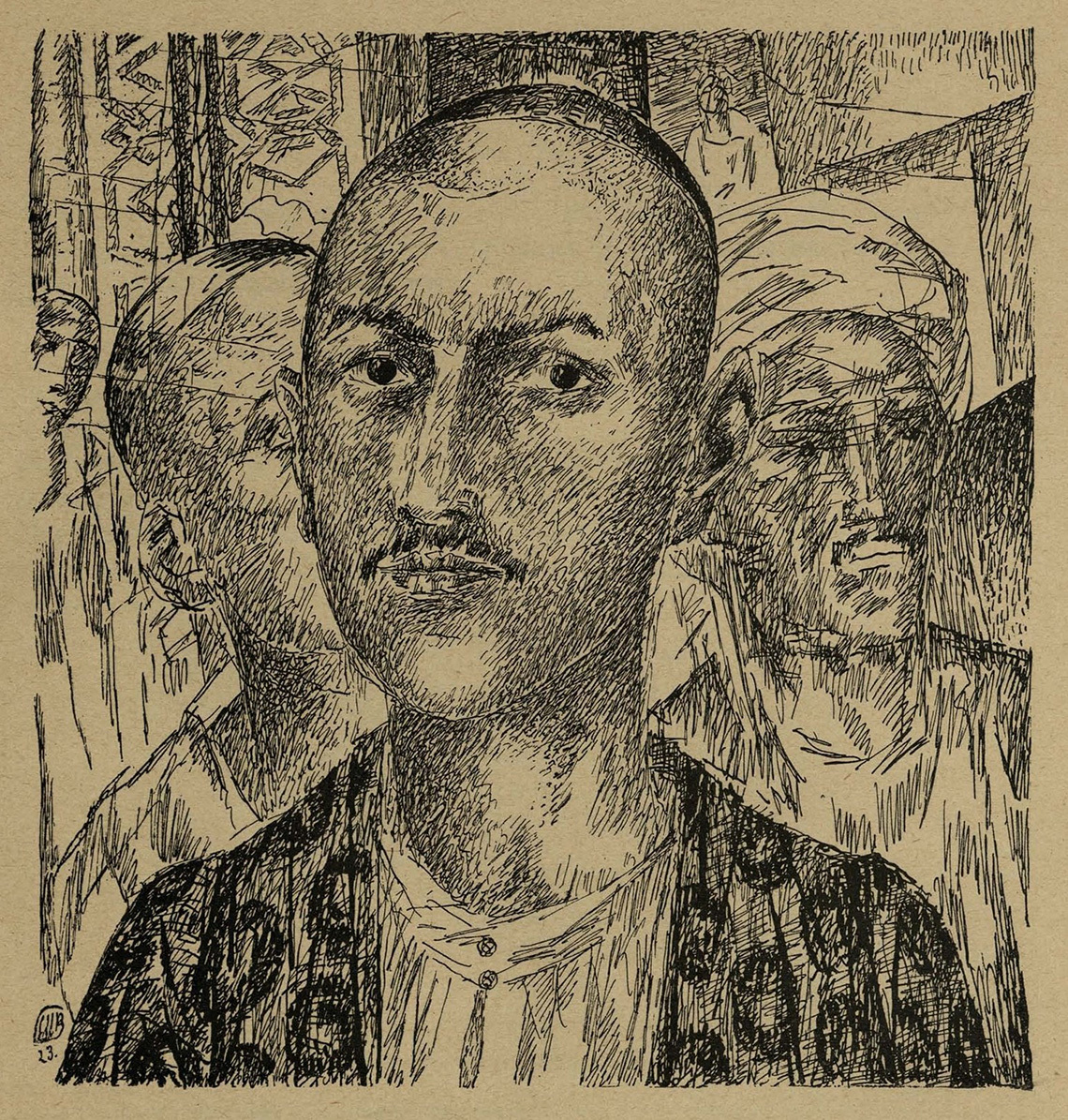

Дмитрий Буторин. Иллюстрация к книге Афанасия Никитина «Хождение за три моря». 1960 год

"Мы вспомнили самые примечательные русские травелоги — от Средних веков до наших дней. Россия — страна больших пространств, и её жителей вечно тянет в дорогу. Движет ли ими колонизаторский интерес к «цветущей сложности» других народов и культур, надежда разбогатеть, стремление к открытию неизведанных земель, обычный туризм или самопознание через путешествие — неизменным остаётся одно: стремление отправиться в путь и написать об этом книгу. Традиция русских путевых заметок, дневников и очерков поистине неисчерпаема — не претендуя на полноту, мы отобрали 77 выдающихся текстов."

Афанасий Никитин. Хождение за три моря (1469–1474)

И мужчины, и женщины все нагие да все чёрные. Куда я ни иду, за мной людей много — дивятся белому человеку. У тамошнего князя — фата на голове, а другая на бёдрах, а у бояр тамошних — фата через плечо, а другая на бёдрах, а княгини ходят — фата через плечо перекинута, другая фата на бёдрах. А у слуг княжеских и боярских одна фата на бёдрах обёрнута, да щит, да меч в руках, иные с дротиками, другие с кинжалами, а иные с саблями, а другие с луками и стрелами; да все наги, да босы, да крепки, а волосы не бреют.

В 1469 году в португальском городе Синиш на берегу Атлантического океана родился Васко да Гама, в 1474 году флорентиец Паоло Тосканелли прислал генуэзцу Христофору Колумбу карту с новым, научно обоснованным маршрутом, при помощи которого можно было достичь полной сокровищ Азии. За пять лет, которые отделяли первое событие от второго, незадачливый тверской купец Афанасий Никитин, поехавший вниз по Волге, ограбленный в районе Астрахани и в результате этого поплывший по течению в прямом и переносном смыслах, смог достичь предела мечтаний знаменитого генуэзца — чудесной Индии. Начинавшаяся буквально за окном Волга, оказывается, могла увести русского человека бог знает куда (см. также «Хождение купца Федота Котова в Персию», 1623).

«Хождение за три моря» — средневековое литературное паломничество. Такие тексты всегда строились на противопоставлении Святой земли и грешных окраин, населённых иноверцами. Впрочем, Никитин уже не считает отпавший от истинной веры Константинополь местом, достойным паломничества: единственным оплотом христианства он объявляет Святую Русь. Поэтому традиционная схема паломничества от периферии к центру перевёрнута: путешественник не приближается к святым местам, но удаляется от них, при этом овладевая «грешными» бусурманскими языками. Арабские и персидские слова, включённые в текст повести, таят в себе много загадок: у «Хождения» есть второе дно, и это тоже напоминает о его позднесредневековом контексте. Русские «хождения», в которых от первого лица излагался реальный путевой опыт разных путешественников, появились задолго до индийского путешествия Никитина, ещё в XII веке. Но книга Никитина принадлежит уже Новому времени, эпохе Великих географических открытий. В последней четверти XV века Русское государство включилось в процесс глобальной европейской экспансии, и хождения стали популярны, как никогда прежде. В Западной Европе в это же время приобрела популярность старинная повесть о святом Брендане, отправившемся за моря на поиски чудесной страны. — Ф. К.

Пётр Толстой. Путешествие стольника П. А. Толстого по Европе (1697–1699)

А как я взъезжал в Рим, и меня в воротах римских остановили и осмотрили у меня в сундуке по обыкновению своему вещей купецких, как у них есть обыкность всяких приезжих людей осматривать; хотя бы кто ехал великой сенатор, без осмотру в Рим проехать не может.

«По Европе» — широко сказано: маршрут стольника проходил всего-то через Польшу и Австрию в Италию. Немолодой уже царедворец в 1697 году отправился в первое в своей жизни путешествие — и в описаниях зафиксировал взгляд абсолютного неофита. В Венеции, например, его более всего потрясает, что «стен городовых и башен, проезжих и глухих, нет». Особое внимание Толстой уделяет церквям и богослужениям: сколько народу, как выглядит священник, есть ли у него борода, усердно ли прихожане молятся, на каком языке (поначалу он явно симпатизирует только греческим служителям и прихожанам). Книга, в общем, не про Европу, а про ту герметичную, изолированную от всего мира культуру, которую путешественник несёт в себе. И про то, как в нём просыпается любопытство: после первой заграничной командировки Толстой вошёл во вкус, стал дипломатом и начал выполнять всякие деликатные поручения за рубежом. В частности, выманивал из той же Италии царевича Алексея . — И. Ч.

Денис Фонвизин. Письма из Франции к одному вельможе в Москву (1806)

В сём плодоноснейшем краю на каждой почте карета моя была всегда окружена нищими, которые весьма часто вместо денег, именно спрашивали, нет ли с нами куска хлеба. Сие доказывает неоспоримо, что и посреди изобилия можно умереть с голоду.

Фонвизинские письма были напечатаны в «Вестнике Европы» в 1806 году как «остаток», последнее прибавление к корпусу текстов одного из самых почитаемых писателей XVIII века. Во Франции Фонвизин побывал в 1777–1778 годах: он оказался на родине чтимого им Вольтера, лично видел, что его чествуют почти как божество, но в письмах «одному вельможе» не предавался радикальному вольнодумству, напротив: «если кто из молодых моих сограждан, имеющий здравый рассудок, вознегодует, видя в России злоупотребления и неустройства, и начнёт в сердце своём от неё отчуждаться; то для обращения его на должную любовь к отечеству нет вернее способа, как скорее послать его во Францию». Впрочем, безоглядная русская галломания, для которой Фонвизин не увидел достаточно оснований, — явление, осмеянное Фонвизиным ещё в «Бригадире».

«Одним вельможей» был граф Пётр Панин, знаменитый полководец и брат фонвизинского начальника, дипломата Никиты Панина (вместе с которым Фонвизин написал один из первых в России проектов конституции). Ему Фонвизин предоставляет подробные отчёты о своём пребывании во Франции: изучение права и судопроизводства, наблюдение над нравами («Редкого встречаю, в ком бы не приметна была которая-нибудь из двух крайностей: или рабство, или наглость разума»), бытом города («нечистота в городе такая, какую людям, не вовсе оскотинившимся, переносить весьма трудно»), развлечениями и политическими событиями. Франция готовится вступить в американскую Войну за независимость (в Версаль прибыл Бенджамин Франклин, с которым Фонвизин встречался), но парижское население взбудоражено этой новостью лишь одни сутки: «на другой день ни о чём более не говорили, как о новой трагедии; на третий об одной женщине, которая отравилась с тоски о своём любовнике; потом о здешних кораблях, которые англичанами остановлены». Уезжая из Франции, Фонвизин не скрывал своего разочарования: «Пребывание моё в сём государстве убавило сильно цену его в моём мнении. Я нашёл доброе гораздо в меньшей мере, нежели воображал; а худое в такой большой степени, которой и вообразить не мог». — Л. О.

Несчастные приключения Василия Баранщикова, мещанина Нижнего Новгорода, в трёх частях света: в Америке, Азии и Европе с 1780 по 1787 год (1787 )

…Банана очень сытна, оную можно есть кроме сырой солёную, варёную, печёную и жареную, и дерево сего произрастения подобно несколько видом нашему еловому дереву, а плод оного сырой вкусом как огурец, и бывает длиною в пол-аршина, толщиною не более нашего большого огурца…

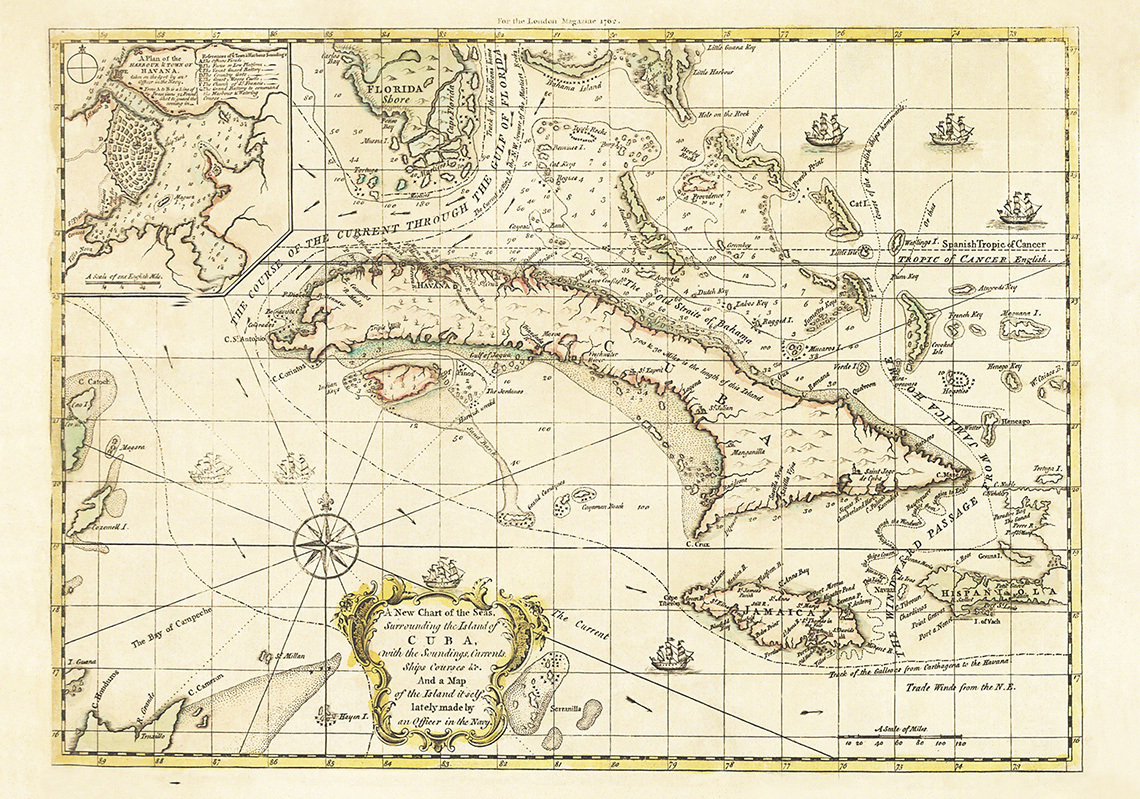

Этот небольшой текст — изложение от третьего лица невероятных приключений (или, скорее, злоключений) молодого нижегородского купца, а также наблюдения над многочисленными отдалёнными местами, где ему довелось побывать. Автор «Несчастных приключений» неизвестен, а источником, скорее всего, стали устные показания Баранщикова в ходе разбирательства в Нижегородском наместническом правлении, учинённого после его возвращения на родину в 1786 году. Началось же всё с того, что герой, которого обокрали на ярмарке, поехал в Петербург и нанялся там матросом; в Копенгагене его напоили и заманили на свой корабль датчане. После этого Баранщиков побывал «в рекрутах» на Карибских островах (и, вероятно, первым описал жизнь в этом регионе на русском языке), был насильно обращён в ислам тунисскими пиратами, продан богатому турку в Вифлеем, а потом оказался в Константинополе, где прожил полтора года под именем Ислям, вынужденно женившись и поступив на янычарскую службу. В конце концов, сбежав и из Константинополя, он пешком и без денег добрался до Киева, а оттуда до Нижнего, однако там его после шести лет скитаний отправили отрабатывать накопившиеся за это время долги и недоимки по податям на «соляные варницы». Автор «Приключений», возможно, хотел привлечь внимание образованной публики к судьбе героя и собрать денег на его освобождение из долговой ямы. Хотя уже в первом издании — за ним последовали ещё два — перечисляются два десятка знатных и высокопоставленных особ, ставших «виновниками премены злополучий его во благо». — Д. Ш.

Карибские острова. Рукописная карта 1762 года

Мечеть Айя-София в Константинополе. Гравюра середины XIX века

Николай Карамзин. Письма русского путешественника (1791–1792)

...Приходи в Пале-Рояль диким американцем и через полчаса будешь одет наилучшим образом, можешь иметь богато украшенный дом, экипаж, множество слуг, двадцать блюд на столе и, если угодно, цветущую Лаису, которая всякую минуту будет умирать от любви к тебе.

В 1789 году 23-летний Николай Карамзин отправляется в путешествие по Европе, проезжает через Германию, Швейцарию, Францию и Англию и привозит домой путевые заметки, стилизованные под письма оставшимся в России друзьям. На сегодняшний взгляд, это обычный отчёт о поездке по Европе — вот Дрезденская галерея, вот оратория Генделя в Вестминстерском аббатстве, а вот окрестности Лозанны, где Руссо поселил героев «Элоизы». Но для первых читателей Карамзина это было нечто совершенно невиданное, — собственно, вся традиция заметок «русского человека на рандеву с Европой» начинается именно здесь. Карамзин — первый русский автор, выступающий с позиции просвещённого европейца: он едет в Европу не по службе и не на войну, рассказывает читателю о европейских нравах и модах, запросто наносит визиты властителям дум своего времени — Канту, Лафатеру, Гердеру и Виланду. Россия для Карамзина — не осаждённая крепость, но часть большой европейской семьи, и автора живо занимает всё, что в этой семье происходит: что нынче носят в Лондоне, о чём рассуждают в германских университетах, где лучше пить кофе в Париже (и зачем его вообще пить). Франция тем временем охвачена волнениями, и чем ближе к столице, тем чаще случайные попутчики говорят о революции. Но оказавшись в Париже, Карамзин предпочитает не заметить исторических событий, свидетелем которых невольно оказался, и ограничивается несколькими анекдотами да замечанием, что друзья его наверняка обо всём уже прочитали в газетах, — то ли из нежелания дразнить цензуру, то ли из собственного недоверия к мятежам, которым автор предпочитает общественную гармонию и благотворное действие просвещения: «Народ есть острое железо, которым играть опасно, а революция — отверстый гроб для добродетели». По возвращении в Россию Карамзин публикует «Письма» в «Московском журнале», который сам же и учредил по образцу парижских изданий, — и навсегда задаёт стандарт, как говорить по-русски о том, что происходит в Европе. — И. Ч.

Павел Сумароков. Путешествие по всему Крыму и Бессарабии в 1799 году, с историческим и топографическим описанием всех тех мест (1800)

Падение Херсониса повсюду являет печальные зрелища, унылую пустыню; и там, где возрастала слава сего города, где просвещение и художества процветали, ты видишь, что ныне косят сено, пасут стада, и на развалинах его одни змеи и другие пресмыкающиеся только обитают.

Авторы европейских травелогов Нового времени, — как правило, аристократы или представители высшего слоя буржуазии — порой сталкивались с парадоксом: в школе и университете они изучали мир сквозь призму греческой и латинской книжности. Вырастая и становясь политиками, предпринимателями или колониальными чиновниками, они сталкивались не с идеальной «книжной» географией Геродота и Страбона , а с реальностью XVIII века. Уже были открыты обе Америки и даже Австралия. Старые знания приходилось как-то совмещать с географией новой, не укладывающейся в классические рамки.

Представитель славнейшего русского аристократического семейства Павел Сумароков уже не был слишком молод — ему было за тридцать. Однако он едва только выполнил программу, обязательную для молодых людей его круга: Благородный пансион при Московском университете, служба в гвардии. 1799 год был для Сумарокова паузой перед началом гражданской службы, самое время для гран-тура . Актуальная политика иногда влияла на маршруты таких путешествий: английские аристократы времён Великой французской революции, которым перекрыли пути санкюлоты и якобинцы, добирались даже до Сибири 1 , так вышло и тут. Недавние победы над Турцией открыли для русских путешественников полное античных руин Черноморское побережье, и Сумароков был одним из первых русских путешественников, написавших об этом. Книга выполнена в лучших традициях отчётов о гран-туре: осматривая древности, Сумароков не забывал и о курортных удовольствиях, посещал кофейные дома, лечебные грязи и турецкие бани… Как исследователь, конечно, но мы-то знаем! — Ф. К.

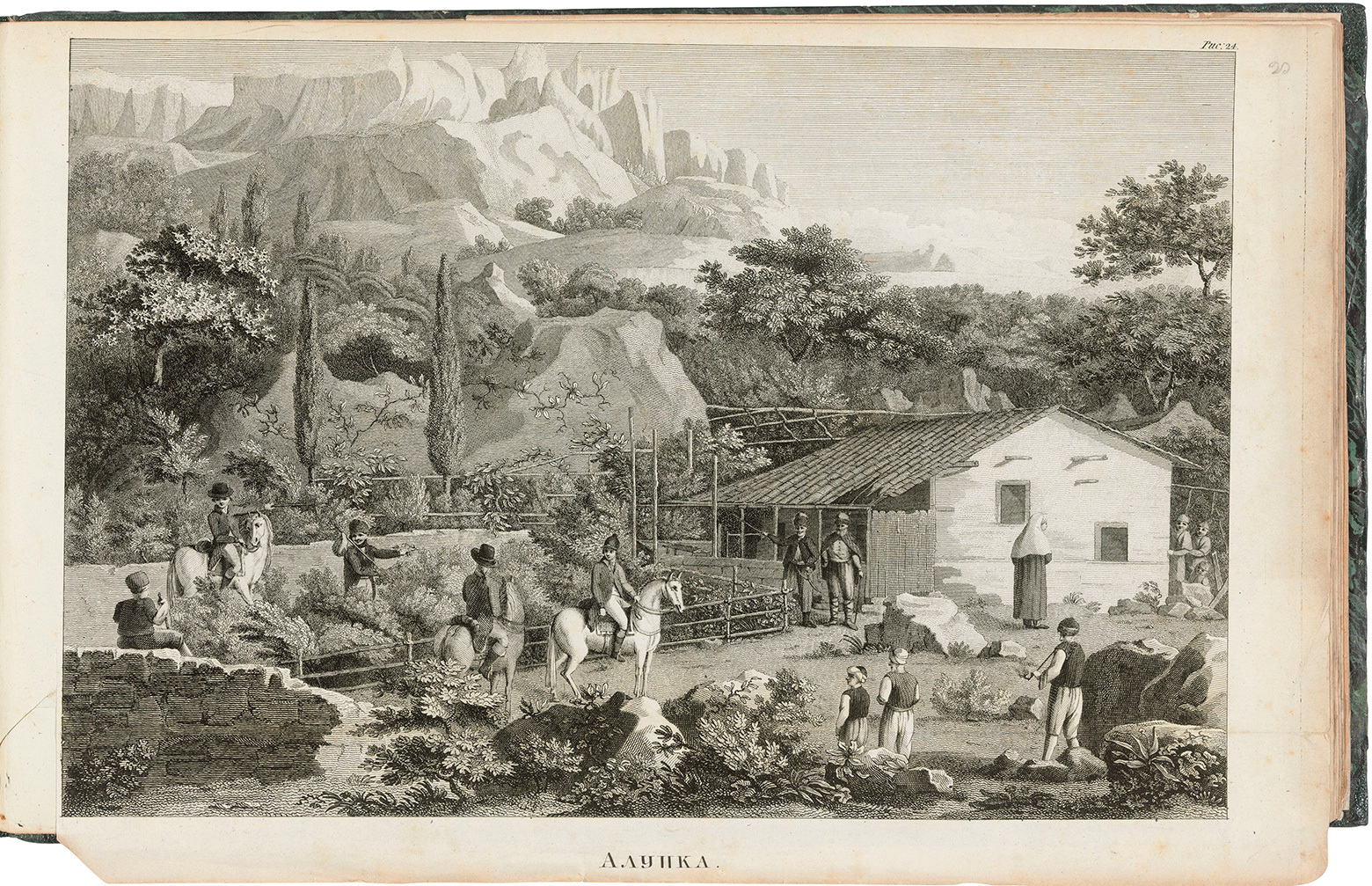

Алексей Колпашников. Алупка. Гравюра на меди из альбома ко второй части книги Павла Сумарокова «Досуги крымского судьи, или Второе путешествие в Тавриду». 1805 год

Гавриил Сарычев. Путешествие флота капитана Сарычева по северо-восточной части Сибири, Ледовитому морю и Восточному океану... с 1785 по 1793 год (1802)

Нет морей менее известных в нынешние времена, как Ледовитое море и Северо-Восточный океан, и нет государства, которое бы более имело причины, как Россия, оные описывать и более способов и удобностей к исполнению сего полезного дела.

«Путешествие» Сарычева — один из первых популярных русских текстов в жанре «дневных записок» (то есть дневников) о путешествии в дикие, неизведанные места. Берега «Северо-Восточного океана», в принципе известные европейцам после путешествий Беринга, Кука и Лаперуза, были изучены очень плохо, немногочисленные карты часто составлялись с чужих слов и не соответствовали действительности. Экспедиция под руководством англичанина Джозефа Биллингса была снаряжена по инициативе Адмиралтейств-коллегии и лично Екатерины Великой, плавание растянулось на восемь лет. Одной из главных его задач было описание северного побережья Чукотки от устья Колымы до Берингова пролива. Однако из-за непроходимых льдов этого сделать не удалось, и большая часть плавания прошла в районе Алеутских островов, побережья Аляски и Берингова пролива.

Дневник Биллингса по-русски опубликован не был, а «журнал» юного морского офицера Сарычева оказался настолько хорош, что адмиралтейское начальство настояло на его издании в виде книги — сам Сарычев этого делать не планировал, «потому что никогда не готовил себя в Сочинители и не имел намерения, а тем более тщеславия быть оным». Сарычева, кроме вопросов географии и естественной истории, интересуют жизнь и нравы народов, которые попадаются ему на пути — якуты, тунгусы, камчадалы (ительмены), чукчи, алеуты, «американцы» острова Кадьяк (эскимосы алутиик) — и к которым он относится с неизменным любопытством и доброжелательностью («лаской»). Даже узнав о сорвавшемся плане «американцев» перерезать всю его партию ради «бисера и корольков», Сарычев пишет об этом так: «Сии американцы все были люди молодые… и надобно думать, что заговор сей сделали против нас самые предприимчивые и дерзкие, по которым не должно заключать, что таковы и все здешние жители». Отвлечённых рассуждений у Сарычева очень мало — в основном он следует правилу, сформулированному одним русским штурманом уже в 1860-е годы: «Пишем, что наблюдаем, а чего не наблюдаем, того не пишем». Тем интереснее это читать. — Д. Ш.

Женщина Чукоцкой земли. Из «Атласа карт и рисунков к путешествию в Северо-восточную часть России и на острова северной части Тихого океана флота капитана Г. Сарычева». 1802 год

Мужчина острова Уналашки. Из «Атласа карт и рисунков к путешествию в Северо-восточную часть России и на острова северной части Тихого океана флота капитана Г. Сарычева». 1802 год

Пётр Макаров. Россиянин в Лондоне, или Письма к друзьям моим (1804 )

Частные люди весьма неблагосклонны к иностранцам. Родиться не англичанином и быть честным человеком кажется им непонятным противоречием. Думая таким образом, они принимают иностранца холодно, с видом презрения, с явным желанием уклониться от его знакомства.

С конца XVIII века, когда в России распространяется англомания, в печати множатся и лондонские впечатления русских путешественников. О Лондоне писали историк Михаил Погодин и основатель журнала «Отечественные записки» Павел Свиньин, писатель, журналист и издатель Николай Греч и многие другие, самый известный из которых — Николай Карамзин, автор «Писем русского путешественника». При этом путевые заметки часто грешили недостоверностью, что хорошо понимал русский читатель: так, в 1803 году появилась стихотворная сатира Ивана Дмитриева «Путешествие N. N. в Париж и Лондон, писанное за три дни до путешествия», посвящённая готовившемуся заграничному вояжу Василия Львовича Пушкина.

Пётр Макаров, писатель, критик, переводчик, издатель журнала «Русский Меркурий», приехал в Англию в 1795 году разорённым, «без рекомендательных писем, без товарища, не зная Англинскаго языка и без денег». Проведя некоторое время в Лондоне, Макаров пешком обошёл несколько английских графств, а вернувшись в Москву, напечатал в «Московском Меркурии» и «Вестнике Европы» свои путевые записки. Макаров не случайно заимствует у Карамзина эпистолярную форму — он пародирует сентименталистскую традицию «Путешествий», где бесконечные описания достопримечательностей — собора Св. Павла, Биржи, Тауэра или Сент-Джеймсского дворца — представляли собой пересказ немецких источников, а путевые впечатления — скорее повод к философским обобщениям. «Письма» Макарова, напротив, отличает установка на документальность и практицизм: их назначение — быть «наставником» для путешественников «посредственного состояния», а пишет он только о том, что видел своими глазами. Он не описывает зданий, монументов и статуй: по его мнению, здания в Лондоне неказисты, и «даже Дворец Королевской кажется снаружи конюшнею». Зато рассказывает, в каких кругах русскому искать знакомства, каких удовольствий и неприятностей ожидать, где лучше устроиться на постой, во что обойдётся прачка, обед и извозчик на русские деньги.

«Вам, конечно, странно покажется, что я по сию пору не гуляю по какому-нибудь прекрасному и пространному загородному парку, не сижу на мягкой, зелёной траве — при меланхолическом свете луны, под шумом искусственного каскада — не слагаю в голове своей систем о строении мира или о судьбе человечества… не рассуждаю о правлении, о министерстве, о политике, о торговле, о законах Англии», — иронизирует Макаров. Вместо того он не упускает случая познакомить читателя с профессиональным жаргоном, образом жизни и классификацией лондонских проституток и воров. Его «Письма» — любопытный прообраз современного путеводителя и одновременно литературной полемической статьи. — В. Б.

Дэниел Тёрнер. Вид с запада на дворец Ламбет. 1802 год. Йельский центр британского искусства

Иван Крузенштерн. Путешествие вокруг света в 1803, 1804, 1805 и 1806 годах на кораблях «Надежда» и «Нева» (1809–1812)

В рассуждении обратного нашего в Россию плавания заботился я менее. Если бы во время оного и постигло нас несчастье, то сие случилось бы в морях известных, в коих каждый год бывают многие корабли разных Европейских наций, следовательно доставленная нашим путешествием польза открытиями и описаниями охранялась бы уже довольно.

Первая русская кругосветная экспедиция должна была изучить устье Амура, разведать водный маршрут для снабжения Камчатки и американских колоний и наладить торговлю пушниной с Китаем и Японией (уже два столетия правом торговать с Японией пользовались только голландцы). Экспедицию частично финансировала Русско-американская компания (РАК), недавно созданная для освоения «русской Америки»; начальником экспедиции был 32-летний морской офицер Иван Крузенштерн. С ним отправился Николай Резанов , сооснователь и представитель РАК, который был назначен послом для ведения переговоров с Японией. После остановок на Канарах, в Бразилии, на Маркизских островах, на Гавайях и в Петропавловске Крузенштерн и Резанов направилась в Нагасаки, где провели семь месяцев фактически под арестом. Переговоры кончились неудачей и запретом российским кораблям «приходить в Японию». Высадив Резанова на Камчатке, Крузенштерн возвращается к Сахалину, чтобы закончить его исследование, а затем направляется в Кантон — современный Гуанчжоу; торг с китайскими купцами также получился не очень выгодным. Из-за начавшейся войны с Францией возвращаться в Кронштадт пришлось не через Ла-Манш, а обогнув Шотландию с севера.

Трёхтомное «Путешествие» с атласом, пейзажами и «этническими типами» вышло за государственный счёт в 1809–1812 годах сразу на русском и немецком, а вскоре было переведено ещё на шесть языков. Обычно сдержанный и даже флегматичный, интересующийся больше всего отысканием новых островов и исправлением старых карт (хотя описанию нравов жителей острова Нуку-Хива посвящено немало любопытных страниц), Крузенштерн не выдерживает только ближе к концу второго тома, когда рассказывает об ужасающих условиях жизни на Камчатке и творящихся там безобразиях, и посвящает целую главу своим соображениям о том, как эту ситуацию изменить: «Камчатка конечно не есть такое место, где Офицер худого поведения мог бы исправиться. Он делается там ещё хуже и преобращается в угнетателя Камчатских жителей». — Д. Ш.

Абориген с острова Нукагива. Из «Атласа к путешествию вокруг света капитана Крузенштерна». 1803–1806 годы

Нукагивские черепа. Из «Атласа к путешествию вокруг света капитана Крузенштерна». 1803–1806 годы

Гавриил Давыдов. Двукратное путешествие в Америку морских офицеров Хвостова и Давыдова, писанное сим последним (1810–1812)

Итак, мы в Америке! Итак, я ступил уже на сей дикий и почти неизвестный берег, коего толико желал достигнуть! Я видел уже толпы новых для меня племён народов, называемых дикими, по всему отличных от нас; но теперь ещё более буду иметь случай видеть их и примечать разность между человеком, озарённым светом наук, и руководимым одною природою.

Книга Давыдова располагает к себе с первого абзаца: «В один день, как я с месяц уже был болен, приходит ко мне лейтенант Хвостов и сказывает, что он отправляется в Америку. <…> Он уведомил меня также, что если и другой кто пожелает предприять сие путешествие, то компания охотно его примет. Сей случай возобновил всегдашнюю страсть мою к путешествиям, так что я в ту же минуту решился ехать в Америку». Мичману Давыдову на тот момент было 18 лет, а его другу лейтенанту Хвостову — 26. Хвостова и Давыдова наняла Русско-американская компания для доставки на Аляску продовольствия и других припасов. Добравшись за четыре месяца до Охотска сушей, они в конце августа выходят из охотского порта на компанейском судне «Елисавета» и, пройдя мимо Камчатки, Северных Курил и Алеутов, 1 ноября бросают якорь в гавани Св. Павла на острове Кадьяк, где остаются на зимовку. Хотя перед экспедицией не стояло никаких научных задач, деятельный Давыдов не терял времени даром, подробно изучив и описав остров и окружающие земли, флору и фауну, а также жизнь местного населения — эскимосов алутиик (они же «коняги»). Давыдов весьма критически относится к русским «промышленникам» на Алеутах и Аляске — не только потому, что они никудышные мореходы, но и из-за насилия и грабежей в отношении местных жителей, о чём он счёл своим долгом подробно рассказать. Летом следующего года Хвостов и Давыдов отправляются в обратный путь, который и завершают благополучно через семь месяцев, 5 февраля 1804 года, в Петербурге. На этом события, описанные в «Путешествии» Давыдова, заканчиваются, о дальнейшем мы знаем в том числе из предисловия вице-адмирала Шишкова . Через три месяца Давыдов и Хвостов отправляются в новое путешествие по тому же маршруту, но, не добравшись до Аляски, проводят показательный рейд по японским поселениям на Сахалине, попадают под арест в Охотске, сбегают из тюрьмы (каким-то образом добравшись пешком за тысячу вёрст из Охотска до Якутска) и, получив прощение, возвращаются в Петербург, где Давыдов успевает обработать и передать в печать только первую часть дневника: он и Хвостов трагически погибнут при попытке перебраться через Неву после вечеринки у товарищей по экспедиции. — Д. Ш.

Иван Долгоруков. Славны бубны за горами, или Путешествие моё кое-куда 1810 года (изд. 1869)

Вошедши в арсенал, я дал полную свободу моему восторгу. Я видел, я хватал, то самое ружьё, которое отделывала Екатерина, едучи в Херсон греметь новой славой во вселенной. На нём эпоха сия, для Тулы знаменитая, насечена золотыми буквами. Цел молоток, коим десница её дала последние удары не обработанному ещё до неё ружью. Цело то блюдо, на котором он поднесён был ей. Пусть не Екатерине точно принадлежит отделка этого ружья: она его прикоснулась — довольно! Я взглянул на него, задрожал, заплакал и прильнул к нему.

В царствование Екатерины II в результате двух русско-турецких войн Российская империя вышла к Чёрному морю. В Причерноморье возникли новые города и крепости — Екатеринослав , Херсон, Севастополь, Николаев, Екатеринодар и Одесса. Эти поселения были важны с военной, политической и экономической точки зрения, но не стоит забывать и об их символическом значении. С точки зрения аристократической культуры того времени обретение новых территорий, полных древностей, включало Россию в большую европейскую историю. За этим последовало и присоединение русской литературы к традиции европейского травелога, аристократического жанра, который в те времена строился вокруг путешествий к местам классической древности: именно с этой традицией играл Лоренс Стерн в «Сентиментальном путешествии по Франции и Италии» (1768).

Путешествие в Малороссию и Тавриду требовало не только средств, но и сети сословного гостеприимства (отелей там ещё не было). И всё равно нашему герою, путешествующему владимирскому губернатору, приходилось иногда спать в карете. Травелог Ивана Долгорукова, реалистичный, остроумный, местами прямо направленный против сентименталистов, кажется, придётся по душе современному читателю. Славны бубны за горами, а к нам придут, что лукошко — такова полная форма поговорки, означающей, что неизвестное всегда представляется хорошим. Проезжая по Украине «кое-куда», в неведомое, и ночуя во флигелях других помещиков, Долгоруков с какого-то момента «перестал понимать язык народный», но не делал из этого далеко идущих выводов о национальных различиях. В конце концов, и курские, и полтавские, и одесские дворяне, подданные одного императора, могли объясниться по-французски. Путешествие Долгорукова по Малороссии и Тавриде — прежде всего движение по сформировавшимся в XVIII веке имперским местам памяти. Полтава — место знаменитой битвы, тракт, по которому катится карета, — тот же самый, которым двигалась императрица во время путешествия в Крым, Нестор, чьи нетленные мощи он видит в киевских пещерах, — «первый наш летописец, вождь российских дееписателей». — Ф. К.

Карта Таврической губернии. 1821 год

Василий Головнин. Записки Василия Михайловича Головнина в плену у японцев в 1811, 1812 и 1813 годах (1811–1813)

Японцы говорили нам, что, по их обыкновению, ничего нельзя делать вдруг, а всё делается понемногу, почему и наше состояние улучшают они постепенно; да и в самом деле, мы испытали, что японцы двух одолжений в один день никогда не сделают.

Плавание 30-летнего лейтенанта Василия Головнина начиналось в июне 1807 года как кругосветное путешествие, которое должно было продолжиться доставкой припасов в Охотск и исследованием Курильских островов и берега Татарского пролива. Шлюп «Диана» добрался до мыса Горн, но, не решившись его обходить, повернул на восток и через десять месяцев после отплытия дошёл до принадлежавшего англичанам Саймонстауна на мысе Доброй Надежды, где провёл больше года под арестом из-за начавшейся тем временем Англо-русской войны 2 . В мае 1811-го Головнину, добравшемуся всё-таки до Охотска, было поручено приступить к описи Курил, чем он и занимался до 11 июля, когда его и ещё нескольких членов команды вероломно захватили в плен японцы на острове Кунашир. Как выяснилось через какое-то время, японцы сочли «инцидент Хвостова» (рейд по японским поселениям на Сахалине, который он предпринял по поручению Николая Резанова пятью годами раньше) объявлением войны. Что именно они собирались делать с Головниным и другими, не было понятно ни пленникам, ни другу Головнина лейтенанту Петру Рикорду, который остался на «Диане» и предпринимал отчаянные попытки добиться их освобождения — о чём и повествуют его собственные «Записки» 3 , тоже очень интересные. Действуя поначалу в одиночку, Рикорд после многих неудач всё же сумел добиться освобождения пленных в октябре 1813 года.

Поскольку Япония была тогда абсолютно закрытой для западного мира страной, записки Головнина стали сенсационным источником о японской жизни и были сразу переведены на многие языки. Но интересны они не только этнографическим материалом: это ещё и идеальная история о постепенном понимании автором абсолютно чуждой культуры в обстоятельствах, грозящих ему смертью или как минимум вечной разлукой с привычным миром. Сначала у Рикорда, а потом и у Головнина даже завязываются дружеские отношения с японцем Такатаем Кахи, решившим — хотя и тоже не совсем добровольно — принять участие в его судьбе. — Д. Ш.

Василий Головнин в плену. Японская гравюра. Около 1811 года

Шлюп «Диана» под командованием Василия Головнина. Японская гравюра. Около 1811 года

Павел Свиньин. Американские дневники и письма 1811–1813 (изд. 2005)

Вообще, все животные здесь весьма благонравны, ибо никто их не раздражает. Не видят, чтоб лошадь лягнула.

Русский писатель, путешественник, собиратель русских древностей и первый издатель журнала «Отечественные записки» Павел Свиньин рассказами о своих заграничных впечатлениях заработал среди современников репутацию вдохновенного лгуна — басню под таким названием даже посвятил ему журналист и баснописец Александр Измайлов: «Павлушка медный лоб — приличное прозванье! — / Имел ко лжи большое дарованье; / Мне кажется, ещё он в колыбели лгал!»; Свиньина называют прототипом гоголевского Хлестакова.

Чиновник Коллегии иностранных дел Свиньин много путешествовал, а с 1811 по 1813 год служил секретарём русского генерального консула в Филадельфии. Как сотрудник первой российской дипломатической миссии в США, он одним из первых оставил свидетельства об американской жизни начала XIX века, причём не только письменные, но и живописные — Свиньин, окончивший Академию художеств, сделал множество акварелей и гравюр с пейзажами, видами городов и сценами американской жизни: некоторые из них он по возвращении в Россию издал книгой «Опыт живописного путешествия по Северной Америке» (1815). Помимо этого, свои американские впечатления он изложил в ряде статей, выходивших с 1814 по 1829 год сперва в «Сыне отечества» , а затем в «Отечественных записках» .

Но куда больший интерес представляют дневники Свиньина, напечатанные впервые только в 2005 году и явно не предназначавшиеся для печати («Был у девок. Очень хорошенькие и чистенькие, и, кажется, та, которую я взял — очень здорова! Плачу ей по 10 долларов»). Несмотря на ярое славянофильство, русский путешественник без устали отмечает преимущества американской жизни: «Конечно, из числа блаженства и вольности, коею наслаждается сия республика, есть безопасность и свобода путешественников. Проезжая все Соединенные Статы от одного конца до другова и никто не остановит тебя, никто не имеет права спросить: кто ты? куда? и зачем? Пошли мальчика 5 лет в карете и он безопасно проедет всё сие пространство; нигде его не обманут, нигде не притеснят, не обойдут». Его интересует быт, промышленность, судоходство, торговля, национальный характер жителей США, флора и фауна. Одно из главных его впечатлений — стимбот, то есть пароход: «Это есть барка, движущаяся парами, не имеющая нужды ни в парусах, ни в попутном ветре и презирающая всякую погоду. <…> Кроме скорости весьма покойно, словно в комнате. Завтрик и обед прекрасный». Он возмущается развязности служанки, которая садится в присутствии нанимателя, но удивляется «справедливому понятию о вещах последнего гражданина, что относится и ко всей Америке. Сын первого банкира идёт в одну школу с сыном беднейшего подёнщика». Так же двойственно его отношение к чернокожим: «Для меня ничего не может быть отвратительнее, как видеть маленьких негров, особливо девчонок, кои беспрестанно встречаются: словно чертенята!» — пишет он с простодушным расизмом, но тут же живо сочувствует мулату, которому не позволено сесть в карету и обедать вместе с белыми пассажирами: «Чёрные в большом здесь пренебрежении. А, вероятно, он заплатил такие же деньги, как и другие пассажиры». — В. Б.

Владимир Броневский. Записки морского офицера в продолжение кампании на Средиземном море под начальством вице-адмирала Дмитрия Николаевича Сенявина от 1805 по 1810 год (1818–1819)

Журнальные новости для англичан стихия, столь же необходимая, как и воздух. Все утро занимаются политическим прением, и даже дамы столь твёрдо знают географию, что могут показать на карте место всякого сражения и изъяснить план и движения войск.

В 1805 году Россия, вступившая в войну с Францией в составе третьей антинаполеновской коалиции , отправила военную эскадру в Средиземное море. Эскадра дважды одержала победу в боях с союзниками Наполеона, турками, при Дарданеллах и Афоне. Для мичмана Владимира Броневского этот поход затянулся: «...Был я на большей части островов Архипелага и Далмации, обозрел Сицилию, Мальту и Сардинию, возвратился от Дарданелл в Лиссабон и, наконец, в третий раз прошед Гибралтарский пролив, отправился из Триеста сухим путём чрез Каринтию, Штирию, Венгрию и Польшу обратно в Кронштадт. Таким образом, обошед Европу, видел я лучшие её страны, знаменитые происшествиями, славные своими древностями, просвещением и науками; я вёл ежедневные записки о тех событиях, коих был очевидец, и о том, что казалось мне достойным внимания и любопытства».

А любопытства Броневскому было не занимать. Морской офицер в своих записках ожидаемо уделяет много внимания военным действиям. Он описывает устройство военного корабля, правила навигации, и в самом его слоге профессия даёт о себе знать: «В сём путешествии сельдей представляется для наблюдателя зрелище столь любопытное, толико же и удивительное. Впереди армии их идёт авангард, в центре главного корпуса находится король, который отличается от прочих величиной, простирающейся до аршина. Сей король управляет всеми движениями, и обыкновенно в море плывут сельди фронтом; когда же придётся проходить им пролив, тогда свёртываются колонной».

Тем не менее интересы Броневского простираются далеко за пределы военно-морской тематики. Его интересуют природа, быт, экономика, история и литература всех посещаемых мест: «В двух милях от Гельзинора находится небольшой Королевский домик с плоской крышей. Сказывают, что оный построен на том месте, где жил Гамлетов отец, а ближний сад был местом, где сей несчастный отравлен ядом». Говоря о британской политической системе, он спорит с Тацитом, восхищается судом присяжных, не забывая описать портсмутские витрины; на Сардинии посещает шёлковую фабрику и отмечает удивительное механизаторское решение: «Зала уставлена несколькими десятками самопрялок, на коих сучат и разматывают шёлк. Отгадайте, кто их вертит так скоро? Индейки, петухи и куры». Загнанных птиц сменяют новыми и отправляют в трактир — они считаются вкуснее убитых. Пишет Броневский, возможно, «неправильно» (как полагал Бестужев-Марлинский), но неизменно увлекательно. Как говорит сам автор — «Новость предмета вознаградит негладкость слога». — В. Б.

Алексей Боголюбов. Афонское сражение 19 июня 1807 года. Фрагмент. 1853 год

Пётр Словцов. Письма из Сибири (1826)

Итак, не для древних кладов, не в надежде отрыть старинные металлические безделки и не на смену Миллера и Фишера, которые лет за 75 сюда являлись с резцом истории, я пришёл теперь по перлам утренней росы. Нет, я пришёл для идеала красоты, чтобы при восходе солнца насладиться утренним освещением Искера, насладиться пышным, царским видом с этой вышины и обогреться воспоминанием загородных сюда прогулок в кругу тобольских приятелей…

Пётр Словцов вошёл в энциклопедии как первый сибирский историк, хотя к историографии он обратился только на закате своих дней. Точнее было бы назвать его универсальным интеллектуалом, воспитанным на идеалах Просвещения. За годы, проведённые в Сибири, куда он возвращался не раз и не вполне добровольно, во многом благодаря отнюдь не безобидной для тех времён политической позиции образованного человека, ему пришлось побывать и преподавателем, и юристом, и географом, и чиновником, и поэтом. Путевой дневник отставного чиновника Словцова был составлен в 1826 году во время путешествия из Иркутска в Тобольск. Стиль его отсылает не только ко всем перечисленным выше статусам, но и к эволюции большой европейской литературы, проделавшей за время жизни этого писателя путь от сентиментализма к романтизму. Изящнейшее описание сибирского гнуса, разговор с впавшим в деменцию стариком-барабинцем , чьё бессмысленное бормотание показалось автору «языком нового красноречия», виды почтовых станций и сибирских городов. Иногда во всём этом приложении античных exempla и старомодной риторики к сибирским комарам чудится ирония, но, скорее всего, её там нет. Ненамеренный Стерн вперемешку с Гофманом на берегах Бирюсы и Енисея — так это, пожалуй, можно определить. — Ф. К.

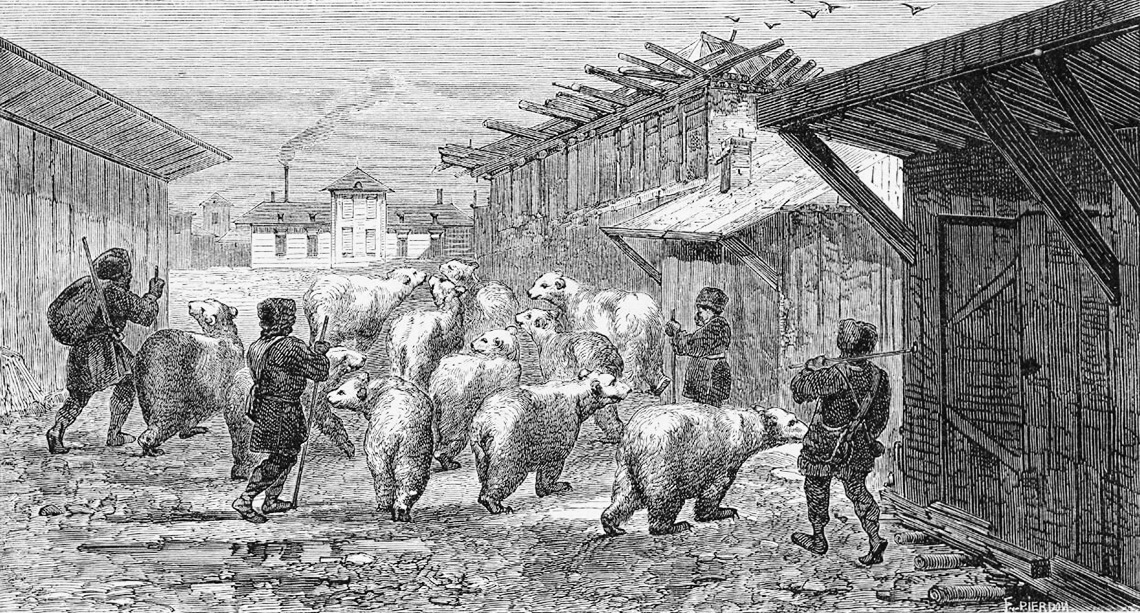

Пастухи гонят стадо медведей в Сибири. Рисунок из альбома «Россия XIX века глазами иностранцев». 1862 год

Почтовая станция. Рисунок Михаила Знаменского. 1862 год

Фёдор Литке. Четырёхкратное путешествие в Северный Ледовитый океан, совершённое по повелению императора Александра I на военном бриге «Новая земля» в 1821, 1822, 1823 и 1824 годах флота капитан-лейтенантом Фёдором Литке (1828)

Пустота, нас тут окружавшая, превосходит всякое описание. Ни один зверь, ни одна птица не нарушали кладбищной тишины. К сему-то месту можно по всей справедливости отнести слова стихотворца:

И мнится, жизни в той стране

От века не бывало.

Фёдор Литке дважды ходил в кругосветные плавания — сначала под командой Василия Головнина, а десятью годами позже начальником экспедиции. В промежутке он четыре лета подряд ходил к архипелагу Новая Земля и описывал побережье Баренцева моря — русскую Лапландию, от Белого моря до границы с Норвегией. Новая Земля, к которой северные «промышленники» на протяжении столетий ходили за морским зверем, была известна очень плохо, в основном по описаниям Баренца, который в конце XVI века сумел обогнуть Новую Землю с севера. Из-за непроходимых льдов Литке так и не удалось повторить это достижение и определить координаты самой северной точки, которую Баренц назвал мысом Желания; однако он успешно описал и нанёс на карту весь западный и часть восточного берега, а также пролив Маточкин Шар. Литке крайне обстоятельно излагает мельчайшие подробности плавания и описывает каждый островок, каждую бухту и каждый пролив. Людей в этих суровых краях экспедиция встречала нечасто, поэтому каждая встреча становилась событием, подробно и часто с юмором описанным в книге, — будь то знакомство с вечно подвыпившими архангельскими лоцманами, с «кольскими морошницами», играющими с матросами в горелки на пустынном побережье, или с промышленниками-самоедами (ненцами) на двух карбасах , которые долго не останавливались из-за того, что в жизни не видели такого огромного корабля (один из них, как потом выяснилось, бывал когда-то в Архангельске и успокоил товарищей, сообщив им, что «бывают корабли ещё побольше нашего и что на них ходят такие же, как они, люди»). — Д. Ш.

Фаддей Беллинсгаузен. Двукратные изыскания в Южном ледовитом океане и плавание вокруг света в продолжении 1819, 1820 и 1821 годов… (1831)

В сей мрачной суровой стране кажется, будто сердце человеческое охладевает, чувства сближаются с окружающими предметами, человек бывает пасмурен, задумчив, некоторым образом суров и ко всему равнодушен, но, напротив, под чистым небом и благотворным влиянием всё оживляющего светила, взирая на разнообразные красоты природы, наслаждается её дарами и чувствует всю их цену.

В 1800-е годы Фаддей Беллинсгаузен участвовал в кругосветном плавании Крузенштерна, а в 1819-м возглавил собственное: ему было поручено «осмотреть те части Южного океана, в которых никто ещё не бывал», продолжая свои изыскания «до отдалённейшей широты, какой только он может достигнуть». В результате ему удалось открыть Антарктиду, не подозревая об этом: он первым смог увидеть берег (точнее, шельфовый ледник) континента и рассказать об этом миру. Этот момент описан у него так: «…Мы увидели, что сплошные льды простираются от Востока чрез Юг на Запад; путь наш вёл прямо в сие льдяное поле, усеянное буграми. <…> В сём месте уже не было никакой возможности продолжать путь далее на Юг». Впрочем, путешествие Беллинсгаузена и его дневник интересны далеко не только эпичным четырёхмесячным плаванием среди айсбергов и туманов. Маршрут пролегал через Тенерифе и Рио-де-Жанейро, где он среди прочего наблюдал и описал ужаснувшую его торговлю живым товаром («мерзостным» Беллинсгаузен называет не сам факт работорговли, а то, как она происходила в лавке, которую он посетил: «осмотр, продажа, неопрятность, скверный запах, происходящий от множества невольников, и наконец варварское управление плетью или тростью, всё сие производит омерзение к бесчеловечному хозяину лавки»). Уже после «открытия» Антарктиды Беллинсгаузен, зайдя в Сидней и ещё не колонизированную Новую Зеландию (к отчёту прилагается описание и даже изображение маорийского ритуального танца хака), «обрёл» около дюжины атоллов в нынешней Французской Полинезии, дав им имена вроде островов Аракчеева, Князя Волхонского и Графа Милорадовича.

В экспедиции, вопреки обыкновению, не было натуралистов, поэтому офицеры сами тщательно описывали попадавшихся им медуз, пингвинов и буревестников (которых они назвали «морскими Жидами… ибо… птицы сии не имеют постоянного места, а скитаются по Океану во всех широтах»), а судовой врач занимался таксидермией. Беллинсгаузен среди прочего особо заботился о здоровье, гигиене, благополучии и хорошем настроении своих людей: «Кому неизвестно, что весёлое расположение духа и удовольствие подкрепляет здоровье, напротив скука и унылость рождают леность и неопрятность, а от сего происходит цынготная болезнь». После смерти Беллинсгаузена, на тот момент 73-летнего адмирала и военного генерал-губернатора Кронштадта, на его столе нашли записку следующего содержания: «Кронштадт надо обсадить такими деревьями, которые цвели бы прежде, чем флот пройдёт в море, дабы на долю матроса досталась частица летнего древесного запаха». — Д. Ш.

Павел Михайлов. Вид острова Маквари с перешейка с северо-восточной стороны. 1821–1824 годы

Александр Бестужев-Марлинский. Письмо к доктору Эрману (1831)

Бьюсь об заклад: не угадаете, нe заглянув на подпись, откуда приспело это посланиe, истыканное как Русская сайка и за тридцать шагов пахнущее адом!

Писатель-романтик и декабрист, Марлинский даже ссылку в Якутию и службу рядовым солдатом на Кавказе превратил из наказания в байроническое приключение. По форме это действительно письмо. Адресат его — немецкий физик, географ и ботаник Георг Адольф Эрман, с которым Бестужев познакомился в Якутии. После той встречи учёный отправился через Камчатку на Аляску, писателя перевели на Кавказ. Откуда он и отправляет привет своему учёному другу.

Читателю, который знает весь этот бэкграунд, травелог Бестужева может показаться парадоксальным. Каторжник, отправленный на войну, описывает красоту Лены весной, сибирские виды, якутские морозы. Но главное — гордый и вольный Кавказ: можно подумать, что никакой войны тут вовсе нет, просто забросили романтика в горы — и он их описывает со всей пылкостью. А ещё строит прожекты: достаточно пролить на жителей гор «елей просвещения», и они станут ровно такими же, как русский поэт и немецкий учёный. Лирику Марлинский смешивает с физикой: рассуждает не только о видах и характерах, но и магнетизме, солёности вод Каспия, образовании гор Кавказа, справляется между делом о природе Камчатки и льдах Аляски (ещё русской, конечно). — И. Ч.

Александр Бестужев-Марлинский. Гравюра Георгия Грачёва с акварельного рисунка неизвестного автора. 1889 год

Франц Рубо. Взятие Эривани русскими войсками. 1827 год

Александр Пушкин. Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года (1835)

Недавно поймали мирного черкеса, выстрелившего в солдата. Он оправдывался тем, что ружьё его слишком долго было заряжено. Что делать с таковым народом?

В мае 1829 года, после неудачного сватовства к Наталье Гончаровой, Пушкин отправился на Кавказ. К тому моменту поэт уже не раз просил разрешения поехать за границу — но его не выпускали. Так что поездка на Кавказ, где в тот момент происходила война с Турцией, была для него возможностью хоть в каком-то виде, пусть и ненадолго, выехать из страны (русские войска заняли турецкую территорию — она и становится финальной точкой путешествия). Даже разрешения властей не потребовалось: формально Пушкин отправился проведать младшего брата, служившего в армии. Да и сами власти были не против: они явно рассчитывали, что в результате путешествия Пушкин напишет что-то во славу русской армии.

Их ожидания не оправдались: никаких текстов о ратных подвигах поэт не написал. А «Путешествие» публиковал только спустя семь лет, в 1836 году. Да и книга получилась не о войне, а в первую очередь о Кавказе вообще. О характерах местных жителей («черкесы нас ненавидят») и завораживающих видах, которые открываются с гор. О тифлисских банях, вине и современниках (самое известное — о Грибоедове, обоз с телом которого Пушкин будто бы встретил в горах). Из зарисовок и наблюдений Пушкин создаёт всю будущую обязательную программу описаний региона: свободолюбивые горцы, завораживающие виды, грузинское вино, воды-источники. Наконец, главный топос Кавказа: горы как приют любого романтика. Место вдохновения и — одновременно — опасных приключений. Начиная с «Путешествия» Кавказ таким и будет в русской литературе: и у Лермонтова, и у Искандера.

«Путешествие в Арзрум» можно читать и как эссе о колониализме, о покорении местных народов русскими, которые их не понимают и понимать не желают. Едва ли не самый красноречивый отрывок, посвящённый этой теме, — описание аманатов, пленников, которых русские войска отпустили на волю и бросили: «Они ходят в лохмотьях, полунагие и в отвратительной нечистоте. <...> ...Аманаты, выпущенные на волю, не жалеют о своём пребывании во Владикавказе». России, по Пушкину, Кавказа не понять — местные обычаи и жизненный уклад нам кажутся варварскими, колонизация же не приведёт ни к чему, кроме встречной агрессии.

Что же до «военных» глав, то они скорее дополняют основной текст — исследователи даже полагают, что Пушкин в качестве материала использовал не собственные наблюдения, а литературу (в частности, произведения Бестужева-Марлинского). — И. Ч.

Рисунки Александра Пушкина к «Путешествию в Арзрум». 1829 год

Василий Колесников. Записки несчастного, содержащие путешествие в Сибирь по канату (1835, изд. 1869)

Главный предмет, обративший наше внимание, выглядывал из-за строений вдали на левом конце города — огромное каменное здание с четырьмя башнями; это губернский тюремный замок, в стенах которого мы готовились провести несколько дней… Как нас повели, по грязным каким-то улицам, наперёд к этапному командиру, весь народ следовал за нами с приметным любопытством и в глубоком молчании...

В 1835 году декабрист Владимир Штейнгель , находясь в ссылке в Петровском Заводе (ныне Петровск-Забайкальский), записал рассказ портупей-прапорщика Оренбургского гарнизона Василия Колесникова, в 1827-м сосланного в Сибирь за принадлежность к тайному обществу. Как ни печально, без текстов, подобных этому, история русского травелога будет неполной. Описание пути в Сибирь — непременная часть, обычно вводная и довольно короткая, многочисленных русских мемуаров о пребывании в штрафной колонии. Рассказ Колесникова — один из немногих текстов, в которых это путешествие описано детально. Другие подобные репортажи de profundis , такие как «Разбитая жизнь» уголовного преступника Коваленко (рассказ о ссыльном путешествии 1873 года, опубликованный в 1900-м) или «По тюрьмам и этапам» политического Ивана Белоконского (1883, опубликован в 1887-м), изображают сибирскую ссылку как привычное зло. Колесников же повествует о своём опыте как о чём-то новом и для тюремщиков, и для арестантов 4 . Старый полковник плачет, провожая осуждённых, кузнецы не могут заковать их в кандалы с первого раза, вид товарищей, наряженных в «дурацкие шапки», вызывает у рассказчика не ужас, а смех. Все первые главы книги ссыльные бесконечно прощаются — проводить их в Сибирь со слезами на глазах выходит весь Оренбург.

В деле Колесникова был замешан (к сожалению, как провокатор) будущий автор другого сибирского травелога — Ипполит Завалишин. Согласно Колесникову, он был совершенно невыносимый тип. Его отправили в Сибирь вместе с жертвами его доносов, те обращались с ним соответственно, и он вёл себя как изгой: «Когда мы легли спать и только что начали забываться, нас разбудил звук цепей: Завалишин прыгал между нарами. Таптиков первый сделал на него окрик, но тот отвечал с сердцем: «Вы хотите спать, а мне хочется танцевать галопаду». — Ф. К.

Фаддей Булгарин. Летняя прогулка по Финляндии и Швеции, в 1838 году (1839)

Стокгольм со стороны озера чудесен! Удивительное местоположение! Здесь каждый должен быть художником и поэтом в душе.

Булгарин остался в истории литературы персонажем отрицательным — доносчик, жёлтый журналист, графоман, оппонент всех классиков разом, от Пушкина до Некрасова. При этом он был не только сотрудником «Северной пчелы» и злоязыким фельетонистом. Булгарин сочинял фантастические повести (про Россию в XXIX веке, например), мистические рассказы, писал вообще много и во всех мыслимых жанрах. В том числе создал этот путеводитель — открывший для русской литературы Скандинавию, пусть и окраинную: север Эстонии, Финляндию, Швецию.

«Летняя прогулка» — именно что неспешный идиллический променад вдоль берегов Балтийского моря. Успокаивающие описания природы, бушующих волн, ганзейских городков и крепостей. Пароходы прекрасны, виды завораживают, морские купания освежают. Ручей в Везенберге (нынешнем Раквере) «имеет привилегию лобызать струями своими прелести красавиц». Воспевает Булгарин и мудрость правителей, за что над ним издевались все, кто мог: описывая Хельсинки, он не устаёт напоминать о том, как похорошел заштатный шведский городишко, войдя в состав России.

Из общего ряда эти туристические заметки выводит запал первооткрывателя — автор не лукавит, когда сетует на недостаток внимания к Балтике: Финляндию присоединили к России за тридцать лет до написания книги, там бывали только русские военные, а Эстонию проезжали по дороге в Европу. Так что Булгарин действительно впервые описывает по-русски балтийские крепости и замки, шведскую культуру и быт («обедают без супу и с сладкими соусами»). А высокопарность его слога искупается искренним желанием найти подходящие слова для описания этой земли. — И. Ч.

Портрет Фаддея Булгарина из Энциклопедии Брокгауза и Ефрона. 1890 год

Вид Стокгольма. Литография из книги «Летняя прогулка по Финляндии и Швеции, в 1838 году». 1839 год

Пешеходная опись части русских владений в Америке, произведённая лейтенантом Лаврентием Загоскиным в 1842, 1843 и 1844 годах (1847–1848)

Впрочем, опрятность здесь понимают: посуду и руки женщина перед стряпаньем моет в квашеной человеческой урине, потом обливает водой или обтирает снегом. Мы не научили их приготовлять и употреблять мыло и потому не можем осуждать, что от грязи они очищаются по-своему.

К 1830-м годам русские колонии на побережье материковой Аляски и ближайших островов находились в кризисе: приносившие баснословные прибыли «морские бобры» (каланы) были почти полностью истреблены, а численность местного населения, то есть рабочей силы, сократилась на порядок из-за оспы и боевых действий. Поэтому Русско-американская компания решила продвигаться вглубь материка, на земли, заселённые малоизвестными народами, у которых можно было выменивать пушнину — бобра, выдру, соболя. Загоскин, 30-летний лейтенант флота, служивший до этого на Каспии и Балтике, добрался морем из Ново-Архангельска (Ситки) до редута Св. Михаила, самого северного русского «заселения» на берегу залива Нортона. Проведя там несколько месяцев, в декабре 1842 года он отправился на восток — исследовать реки Квихпак (Юкон) и Кускоквим и обширные земли между ними. Экспедиция, передвигавшаяся зимой на собаках, а летом на байдарах, заняла почти два года. Её дневник интересен не только как хроника борьбы за выживание в крайне суровых условиях — тридцатиградусные морозы, отсутствие карт местности, необходимость ежедневно добывать пропитание, опасения относительно намерений местного населения («неприятельских столкновений с туземцами осмотренного нами края мы не имели, стараясь предупреждать всякий повод к неприятности где лаской, где строгостью и всегда неусыпной бдительностью»). Загоскин подробно рассказывает о жизни, торговых связях и сложной социальной организации коренных народов — эскимосов-юпиков и атабасков-танаина. Особенно красочно он описывает шаманские камлания, «вечеринки» и «игрушки» (представления): «Во время пляски ттынайцы с места не сходят, гнутся, перегибаются, корчатся так, что иные чубами достают землю. Неимоверная быстрота их воинственных, угрожающих телодвижений, какое-то исступление, овладевающее постепенно всеми до того, что у некоторых глаза как бы выпрыгивают из своих орбит, рот кривится, всё лицо принимает особенное зверское выражение, — заставляли нас не раз в первую зиму держать свои пистолеты на втором взводе». — Д. Ш.

Александра Ишимова. Каникулы 1844 года, или Поездка в Москву (1846)

Я описываю тебе, милая сестрица, все города, которые мы проезжаем, с такою подробностью, что, я думаю, журнал мой может служить твоим детям вместо географического урока.

В отличие от Поволжья, Урала или Сибири, которые были открыты для массового путешественника и путевого очерка только во второй половине XIX века, когда появились пароходы и паровозы, Тверской край, расположенный на дороге из Петербурга (и Новгорода) в Москву, был постоянным героем травелогов с XVI столетия. С наступлением паровой эры Вышний Волочёк, Торжок и Тверь, наоборот, начали пропадать из литературы. Подготовленный тверскими краеведами четырёхтомник «Тверь в записках путешественников» (2012–2015) свидетельствует, что регион активно описывался в травелогах сороковых годов XIX века и практически исчез из них в пятидесятые. Путешественники из Петербурга в Москву теперь ехали поездом и подробностей пути больше не видели. Справедливости ради надо отметить, что в конце XIX века Тверь вновь начала появляться в травелогах о волжских круизах, но это другая история.

Записки Александры Ишимовой — один из последних текстов, посвящённых почтовому тракту из Петербурга в Москву. Профессиональная деформация этой писательницы, прославившейся «Историей России в рассказах для детей» (1837), сказалась и на её травелоге. Она не могла успокоиться даже на каникулах и по дороге в Москву писала сестре письма, которые та должна была читать своим детям («право, скучно писать, когда никто не будет читать написанного»). Основной темой писем были встречавшиеся на пути достопримечательности, преимущественно исторические, но Александра Осиповна была слишком хорошей писательницей, чтобы превратить своё сочинение в скучное дидактическое пособие. Главное удовольствие этой книги — уютные подробности старинного дорожного быта и разнообразные благопристойные приключения: «Проезжая одну деревню мы увидели несколько девушек и мущин, которые пели хороводную песню и презабавно кружились под голос ея. Николай Дмитриевич рассказывал в это время что-то очень серьёзное, и вот при виде весёлой толпы, он вскричал: «А! да что это, полно учиться! Запоём-ка лучше и мы песню, или будем любоваться прекрасным вечером!» — Ф. К.

Мост через реку Тверца. Из альбома «Виды Николаевской железной дороги». 1864 год

Василий Боткин. Письма об Испании (1851)

По пустынным равнинам подъезжаешь, наконец, к Мадриту, который стоит тут бог знает зачем, потому что среди этих пыльных, совершенно обнажённых полей решительно нет никакой причины стоять не только столице, даже ничтожному городишке.

«Письма» Василия Боткина — первая русская книга, написанная по непосредственным впечатлениям об Испании (автор побывал там в 1845 году). Как отметил в своей рецензии Николай Чернышевский, до Боткина «большая часть русских читателей воображали эту страну каким-то громадным цветником», садом лимонов и лавров под окном пушкинской Лауры. В действительности Испания — суровая земля, выжженная «африканским» солнцем, с редкими, буйно цветущими оазисами, такими как Гренада. Путешественник не находит там ничего похожего на фантазии русских, прочитавших Шиллера, зато находит бесконечное разнообразие: «В Испании каждая провинция имеет свой костюм; а здесь их 40 провинций!»

Боткин знал испанский язык, был знаком с испанской литературой, историей и политикой. Под свои наблюдения он подводит любопытную историческую теорию. Полное презрение к ремёслам и любому труду, упадок культуры и экономики он объясняет многовековой войной испанцев с маврами и трёхсотлетним политическим произволом: «Кому охота работать, когда плоды трудов истребляются или похищаются?» Русский путешественник страдает от вездесущего пахучего оливкового масла и не может есть гаспачо, которое сравнивает с окрошкой, описывает природу и архитектуру, политическое бурление мадридских кофеен и прелесть андалузской женщины, жестокость корриды, во время которой он едва не падает в обморок — у него, по презрительному выражению испанцев, «сердце из сливочного масла», как у всякого европейца.

Испания — не Европа, неправильно рассматривать её в европейском контексте — вот главное наблюдение Боткина. В его описании она предстаёт почти другой планетой. В Кордове он жадно ищет следы мавританской культуры и сокрушается об её упадке — в одной арабской Испании было семьдесят публичных библиотек. Вообще, «Письма об Испании» не только читаются как фантастический роман, но и обнаруживают свободу мышления даже по меркам сегодняшнего дня: «Читая историю арабов... нельзя без глубокой скорби видеть, как умный, исполненный терпимости народ, в высшей степени промышленный, многосторонняя образованность которого начинала уже изменять строгую и сухую догму исламизма, побеждается и изгоняется варварскими, фанатическими испанцами; как обработанная, богатая, населённая страна предаётся в жертву инквизиции и становится пустынею». — В. Б.

Альфред Гесдон. Вид с воздуха на Мадрид с Пласа-де-Торос. 1854 год

Кирилл Горбунов. Портрет Василия Боткина. 1840-е годы. Государственный Эрмитаж

Михаил Авдеев. Поездка на кумыс (1852)

Если вам скажут: поезжайте в Баден-Баден или в Эмс, вы и едете или в Баден-Баден, или в Эмс, вы приедете туда, наймёте квартиру, пригласите доктора и в большом обществе, среди удобств жизни и весёлостей исполняете предписание врача. Но вам скажут: «Поезжайте на кумыс». — «Куда, доктор?» — «В Оренбургскую губернию». Но Оренбургская губерния велика!

Поволжье превратилось из глухой периферии в пространство регулярных коммуникаций в 1840–60-х годах. В самом начале этого периода в русскую литературу въехал «Тарантас» Владимира Соллогуба (1840). Герои этой повести ехали в вымышленную деревню Мордасы Казанской губернии на этнографической повозке, изобретённой в тех же местах, где-то под Казанью. Именно тарантас обслуживал экспансию Российской империи в восточном и юго-восточном направлениях всю вторую половину XIX века, до прихода в Азию железной дороги. Заметки о поездке на кумыс, опубликованные петербургским писателем Михаилом Авдеевым в журнале «Отечественные записки», ознаменовали новую стадию освоения Поволжья — рекреационную. Первые кумысолечебные санатории в Поволжье открылись в 1854 и 1858 годах, но «дикарём» люди начали ездить «на кумыс» несколько раньше. Авдеев описывал как раз эту неорганизованную эпоху, связанную с возникновением класса, который хотел ездить в санатории, но не мог позволить себе Баден-Баден, и с устройством транспортной инфраструктуры, которая могла доставить этих людей в возникающие прямо на глазах отечественные здравницы.

Авдеев ехал из Санкт-Петербурга до места назначения восемь дней. До Москвы — поездом, до Нижнего — на почтовой карете, в Казань — пароходом, а от Казани в степь на тарантасе посредством так называемых вольных почт — учреждения, позволявшего избежать утомительного ожидания лошадей на каждой станции. Все эти вещи были введены в строй буквально за несколько лет до путешествия Авдеева, регион едва открылся для русской литературы. Поездки «на кумыс» продолжались ещё долго. В них не раз, например, бывал Лев Толстой (1862, 1871, 1873). И всё же это было доступно далеко не всем. Примерно во времена поездок Толстого сибирский художник Михаил Знаменский выпустил книгу карикатур «Моя поездка на кумыс: клубные сонные грёзы» (1875): в ней чиновник вообще никуда не ехал и устроил себе бюджетный «кумыс» дома — обыденная жизнь чиновника-сибиряка при помощи остроумных иллюстрированных метафор уподоблялась поездке в экзотические степи. — Ф. К.

Дневник Василия Николаевича Латкина, во время путешествия на Печору, в 1840 и 1843 годах (1853)

Какая польза была бы для бедных жителей края, если б на берегах Печоры основалась торговая фактория с предприимчивостью и капиталом! Получая огромные выгоды от предприятия, она оживила бы край — и тогда о печальном былом осталось бы одно грустное предание. Пожелаем, чтобы это совершилось.

Путевой дневник Василия Латкина интересен прежде всего своей географией. Это Печорский край, территория нынешних Архангельской области, Республики Коми и Ненецкого автономного округа. Эти места сейчас не назовёшь популярным маршрутом, если вы не исследователь ГУЛАГа, — а в 1840-е годы там можно было передвигаться почти исключительно по рекам в окружении дремучих лесов, непроходимых болот и комариных полчищ, время от времени перетаскивая суда волоком на десятки вёрст от одной реки к другой. Латкин был простым усть-сысольским купцом, предпринимателем, не получившим никакого формального образования, но искренне радевшим за экономическое развитие России. Полагая, что одна их главных проблем состоит в оторванности богатой ресурсами Сибири от европейской России, он хотел найти удобные водные пути между бассейнами Печоры и Оби. Собирался он и разведать возможность заложить в устье Печоры новый порт для экспорта леса (это случилось только спустя почти столетие, когда был построен Нарьян-Мар). Всё это Латкин предпринял в надежде среди прочего поднять собственное выгодное дело, но дневник его полон большой любви и интереса к Печоре, к её неброским пейзажам, медленно открывающимся за изгибами какой-нибудь Колвы, Мылвы или Низьвы, и к её немногочисленным жителям, находящимся в постоянной борьбе за выживание, будь то русские крестьяне, остяки-ханты, зыряне-коми или самоеды-ненцы. — Д. Ш.

Спасская улица в Усть-Сысольске. Вид с пожарной каланчи. 1900-е годы

Пётр Семёнов-Тян-Шанский. Путешествие в Тянь-Шань в 1856–1857 годах (1907, изд. 1946)

Проезжая в своём детстве и юности сотни и даже тысячи вёрст по чернозёмной России, я никак не мог себе представить, что такое гора, так как видел горы только на картинках и готов был относиться к ним как к художественным вымыслам, а не как к действительности.

Отец русской географии Пётр Семёнов вырос в Рязанской губернии и впервые увидел горы лишь на третьем десятке, когда отправился в Берлин учиться геологии. В 1853–1855 годах, слушая университетский курс в Европе, Семёнов подружился не только с великими основателями современной географической науки — Александром фон Гумбольдтом и Карлом Риттером , — но и с великими европейскими горами, став заправским альпинистом. На один только Везувий он взошёл семнадцать раз. После окончания Крымской войны Российская империя, установившая протекторат над жузами Казахстана, возобновила свою экспансию в Среднюю Азию, и Семёнов оказался одним из активных участников этого процесса. Ставки были высоки: последним географом, который побывал на Тянь-Шане до 1856 года, был китайский путешественник седьмого века.

Хотя Семёнов руководствовался только научными мотивами, его путешествие имело важные политические последствия — не зря он был награждён, как великие полководцы «времён очаковских», топографической приставкой к фамилии. Путь к сиявшему розовым сумеречным блеском пику Хан-Тенгри был связан с постоянным нешуточным риском для жизни. Российский «министр ботаники» (так прозвали на берегах озера Иссык-Куль странного чиновника, интересовавшегося цветами и деревьями) оказался вовлечён в войну двух пограничных киргизских племён, предпринимал свои горные экскурсии во главе целого войска, спасал девушек и освобождал из плена союзников. «Про меня рассказывали, что я имею в руках маленькое оружие (пистолет), из которого могу стрелять сколько угодно раз». Один из лучших писателей-географов, Семёнов-Тян-Шанский составил мемуары о своём главном путешествии на восемьдесят первом году жизни, а опубликовали их ещё на сорок лет позже, в 1946 году. Сцена прощания с Тянь-Шанем, куда автору больше не суждено было вернуться, — одно из самых волнующих мест в книге. — Ф. К.

Иван Гончаров. Фрегат «Паллада» (1858)

Я только не понимаю одного: как чопорные англичанки, к которым в спальню не смеет войти родной брат, при которых нельзя произнести слово «панталоны», живут между этим народонаселением, которое ходит вовсе без панталон?

«Фрегат «Паллада» — уникальное для русской словесности произведение. С одной стороны, книга продолжает традицию русских кругосветок. С плаванием Крузенштерна она связана даже сюжетно: главной задачей начальника экспедиции вице-адмирала Путятина была очередная (и на сей раз удачная) попытка установить торговые отношения с Японией. К началу плавания в 1852 году Гончаров уже популярный писатель, автор «Обыкновенной истории». В экспедиции он оказался по роду службы — он был столоначальником в департаменте внешней торговли Министерства финансов и выполнял функции секретаря Путятина — но «Фрегат «Паллада», конечно, нельзя назвать классическим путевым журналом. Наблюдение дальних стран и чужих нравов часто заставляет автора отвлекаться на глубоко личные размышления — в том числе о милой его сердцу родине («мы так глубоко вросли корнями у себя дома, что, куда и как надолго бы я ни заехал, я всюду унесу почву родной Обломовки на ногах, и никакие океаны не смоют её!»). В то же время это лёгкая, изящная и на удивление смешная проза. Гончаров подчёркивает комизм собственного положения: дневник кругосветной экспедиции ведёт «ленивый и избалованный» 40-летний кабинетный чиновник и писатель, чей опыт путешествий заключался в нескольких поездках между Симбирском, Москвой и Петербургом. В самом начале, между Кронштадтом и Портсмутом, фрегат попал в сильный шторм; путь занял три недели вместо нескольких дней, на борту случилась вспышка холеры и стала заканчиваться провизия и вода — Гончаров, хотя и выяснил, что по крайней мере невосприимчив к морской болезни, даже думал сойти в Англии, но всё же передумал. Ремонт фрегата занял два месяца, что дало возможность Гончарову с большим интересом и наблюдательностью описать Лондон — больше его уличную жизнь, чем «сфинксов и обелиски». После Лондона экспедиция заходила на Мадейру, острова Зелёного Мыса, мыс Доброй Надежды (кажется, это первое и чуть ли не единственное подробное описание колоний Южной Африки на русском языке в XIX веке), остров Ява, в Сингапур, Шанхай, Нагасаки, на Ликейские острова (Рюкю), нынешние Филиппины и в Корею. В августе 1854 года, через полтора года после начала экспедиции, Гончарова высадили в недавно построенном порту Аян на Охотском море (сейчас это Хабаровский край), откуда ему пришлось добираться в Петербург сушей. Дорога с длительными остановками в Якутске, Иркутске и Симбирске заняла ещё полгода, и её описание — тоже очень интересное чтение. Позднее Гончаров говорил об этом опыте так: «Вы в письме своём называете меня героем, но что за геройство совершать прекрасное плавание на большом судне… Нет, вот геройство — проехать 10 500 вёрст берегом, вдоль целой части света, где нет дорог, где почти нет почвы под ногами, всё болота; где нет людей, откуда и звери бегут прочь». — Д. Ш.

Фрегат «Паллада» в Нагасаки. Рисунок японского художника. 1854 год

Карло Боссоли. Вид на Лондонский Сити с берега. XIX век

Сергей Максимов. Год на Севере (1859)

Видятся отдельные льдины, неподвижные окраины берега, тёмные полосы воды и кругом безлюдье и дичь, которая как будто тоже приготовилась смотреть и слушать. Страшна казалась эта мрачная даль, хотя и была она полна жизни дикой, своеобычной.

Мы остановились, проводник мой оговаривается при этом:

— Ну, уж дальше ехать нельзя: дальше небо досками заколочено и колокольчики не звонят…

После неудачной для Российской империи Крымской войны Морское министерство решило реформировать набор во флот и организовало «литературную экспедицию», чтобы исследовать рыболовство и судоходство прибрежных областей страны. Изучать водные артерии империи отправили лучших писателей — Александр Островский проехал Волгу от Твери до Нижнего Новгорода, Алексей Писемский исследовал нижнее течение реки и побережье Каспия, Михаил Михайлов — реку Урал. Молодой писатель Сергей Максимов, к моменту начала экспедиции известный лишь «физиологическими очерками» о вожаках медведей, малярах и повитухах, отправился на Север России, в Архангельскую губернию. В итоге Максимов не только опубликовал цикл очерков о поморах, но и нашёл своё призвание, став одним из основателей российской этнографии и фольклористики.

Максимов провёл «в поле» целый год, с февраля 1856-го по февраль 1857 года, и проехал от Мурманского берега до далёкого Пустозерска. Местные жители принимали Максимова за большого начальника и не могли поверить, что он приехал всего лишь посмотреть, как ловят рыбку. У него был талант cходиться с людьми («с этаким-то начальством мы не прочь хоть всё лето ездить»), да и борода в этом старообрядческом регионе оказалась очень полезной. А самое главное — Максимов оказался отличным наблюдателем, не упускавшим тончайших деталей, например языковых. В этом путешествии он, кажется, впервые услышал слово «нежить» — «собирательное понятие о всяком духе народного суеверия: водяном, домовом, лешем, русалке, обо всём, как бы не живущем человеческою жизнью». Впоследствии русская нежить стала его любимым предметом — opus magnum Максимова называется «Нечистая, неведомая и крестная сила» (1903). — Ф. К.

Поморы. Фотография Николая Шабунина. 1906 год

Архангельский порт. Открытка 1896 года

Панорама Архангельска. Конец XIX века

Чокан Валиханов. Очерки Джунгарии (1860)

В последнее время город этот начал приобретать известность совсем другого рода. В нём появились башни из человеческих голов, начали резать людей так же обыденно, как режут кур. «Трудно, — говорит народная песня, — содержать в кашгарском городе лошадь, потому что связка сена стоит 12 пулов, но ещё труднее сохранить голову, потому что вай! вай!» Это несколько странное окончание песни выражает то запуганное состояние, в каком находится здешний народ.

Этот человек, воплощавший собой парадоксы империи, был одновременно и настоящим европейцем, и настоящим азиатом. Потомок Чингисхана, друг Потанина и Достоевского, офицер российской армии и первый казахский учёный Чокан Валиханов, до поступления в Омский кадетский корпус живший в степи и не знавший русского языка, за свою короткую жизнь создал несколько подлинных шедевров русской этнографической прозы. Прочтения заслуживают все путевые дневники Валиханова, успевшего поработать среди киргизов на Иссык-Куле и среди китайцев в Кульдже (1856), однако особенную его славу составили тексты, связанные с опасным путешествием в Кашгар — закрытый от европейцев караванный город, располагавшийся между хребтов Тянь-Шаня, на соединении зон влияния Британской, Российской и Цинской империй. Сейчас это не менее запретный, чем тогда, Синьцзян-Уйгурский район Китая.

Идея этого путешествия принадлежала открывателю Тянь-Шаня Петру Семёнову, который познакомился с Валихановым в Омске в 1856 году. Человек европейской внешности не имел никаких шансов пробраться незамеченным в Кашгар, в котором на протяжении нескольких лет царил взаимный уйгурско-китайский террор. Официально цели путешествия, конечно, формулировались как научные, «Очерки Джунгарии» — это статья из научного журнала, однако Валиханов был военным человеком, у России были в этом регионе стратегические цели, и вёл он себя как настоящий разведчик. Перед въездом в город, опасаясь досмотра, лжекупец зарыл в землю первый из кашгарских дневников и отрыл его только через полгода. В «Очерках Джунгарии» описана первая часть этой эпопеи, путевые дневники о пути в Кашгар и о пребывании в Кашгаре изданы отдельно, а подробное описание региона дано в статье «О состоянии Алтышара, или Шести восточных городов китайской провинции Нан-Лу» (1861, 1904). — Ф. К.

Пётр Кропоткин. Сибирские тетради (1862–1866)

Теперь я плыву на пароходе «Граф Муравьёв-Амурский»; плыл бы хорошо, но у капитана белая горячка, — бросался в воду два раза. Едва спасли саженях во ста; поэтому довольно беспорядка, всё неладно.

Прежде чем эмигрировать в 1876 году и стать теоретиком анархизма, князь Пётр Кропоткин многое успел на родине. Окончив Пажеский корпус, он не остался служить камер-пажем в Петербурге, а немедленно подал прошение о зачислении в Амурское казачье войско и летом 1862 года выехал в Читу — ему не исполнилось и 20 лет. Интерес к географии и геологии появился у него во время службы в Забайкалье: по поручению военного начальства он много ездил по Восточной Сибири и Приамурью и даже участвовал в нескольких небольших экспедициях — в Маньчжурии, на пароходе по реке Сунгари, по Восточным Саянам, по рекам Олёкме и Витиму. Эти экспедиции он описывал в научных и служебных отчётах, а также в очерках, которые посылал в столичные журналы. А вот дневник Кропоткина явно не предназначался для печати — он написан рубленым, иногда конспективным языком, без всякого стеснения в выражениях. В нём много едких и иногда циничных описаний провинциальной светской жизни в Иркутске, Чите и Благовещенске, жутковатых историй о плохо заканчивающихся попойках, криминальной хроники, анекдотов о самодурстве местных чиновников и невёселых сцен из жизни крестьян-переселенцев, бурят, монголов и нанайцев. Несмотря на свою мизантропию, Кропоткин мечтает принести пользу всем этим людям, но, кажется, единственное, что его по-настоящему радует и придаёт ему сил, — это дальневосточная природа. — Д. Ш.

На Амуре. Рисунок Петра Кропоткина. 1863 год

Пётр Кропоткин. 1864 год

Ипполит Завалишин. Описание Западной Сибири (1862)

Этот дикий эдем — смерть. Это то, что называют в Сибири «зыбун». Не только зверопромышленник, но и лесной зверь никогда не отваживается ступить на этот обманчивый ковёр цветов и такой восхитительно свежей зелени. Его сейчас, как говорится, «всосёт», потому что под дёрном бездонное болото глубины необычайной... Чем больше человек или зверь делает отчаянных усилий, тем более углубляется и смерть неизбежна...

Ипполит Завалишин, оказавшийся в Сибири после восстания декабристов, по отбытии ссылки жил в Тобольской губернии, путешествовал и публиковал очерки в губернской прессе. Современники воспринимали записки Завалишина скептически: сама возможность публиковать в газете собственные впечатления, да ещё иногда критические, казалась консервативному сибирскому читателю того времени чем-то возмутительным (тем более что Завалишин был известным на всю Сибирь кляузником, постоянно писавшим начальству). Либеральные сибиряки припоминали ему, что в прошлом он был одиознейшим полицейским провокатором, отправившим в Сибирь множество людей и себя самого в придачу 5 . И консерваторы, и либералы любили уличить его в плохом знании материала. Тем не менее запискам Завалишина принадлежит исключительная роль в истории популярного географического знания — он стал первым журналистом, писавшим о Сибири «изнутри», с местной точки зрения. Старомодная гладкопись его стиля не должна смущать читателя, Сибирь его очерков — не статистические справки, но картины, написанные с натуры весьма внимательным наблюдателем. При всём внешнем спокойствии очерков кляузника Завалишина в них вполне различимы очертания колониальных драм и конфликтов, о которых будут писать впоследствии его критики. — Ф. К.

Географические карточки Тобольской губернии. 1856 год

Фёдор Достоевский. Зимние заметки о летних впечатлениях (1863)

...В западном человеке нет братского начала, а, напротив, начало единичное, личное, беспрерывно ослабляющееся, требующее с мечом в руке своих прав.

Достоевский ведёт дневник своего первого европейского путешествия 1862 года. Обычный гран-тур : Германия, Франция, Британия, Швейцария, Италия. Только пишет он не о том, где он был и что ел, а с чем ехал, о чём мечтал и что в итоге получил. Конечно, это делает «Заметки» хроникой разочарования. Кёльнский собор похож на пресс-папье, немцы слишком чопорные, Берлин сильно смахивает на Петербург (стоило ли вообще куда-то ехать?). Париж наводнён скучающими буржуа, хозяева гостиниц составляют подробнейший портрет постояльцев и записывают их рост, цвет волос и глаз. Местные жители только и ждут от каждого приезжего восторга по поводу красивейшего города на свете и его отважных и умных обитателей. Наконец, главе о Париже Достоевский даёт характерное название «Ваал» . В Лондоне многовато разврата и грязи (хотя все страшно рассудительные и правильные — у Достоевского к англичанам вообще особые чувства). А ещё там суета — метро (Достоевский называет его чугунками), Хрустальный дворец, грязная Темза, угольная пыль и толпы повсюду.

Драматургия «Зимних заметок» — напряжение между ожиданиями, чаяниями воспитанного на европейской культуре человека и разочарованием от визита в настоящую Европу. Вкратце — «я думал, там пишут книги и картины, а там, оказывается, едят и ходят по улицам». В итоге современники — а в особенности потомки — восприняли «Зимние заметки» как своеобразный манифест русского почвенника, который гораздо духовнее развращённых европейцев. Он их культуру воспринимает и делает своей, а они её даже не замечают. Но сильнее любой идеологии — стиль Достоевского: постоянные одёргивания самого себя и отступления, во время которых автор спохватывается и просит прощения за то, что не рассказывает о Европе, а философствует. — И. Ч.

Якоб Сутер. Вид на руины Уншпуннен. 1861 год

Кёльнский собор. Фотография неизвестного автора. 1880-е годы. Музей фотографического искусства, Сан-Диего