Большое путешествие по Кавказу

Ниже вас ждет очень объемный рассказ, смачно сдобренный шикарными фото, про туристическую поездку по Кавказу, если быть точным, то по Дагестану. Может кто надумает в отпуске туда прокатится после просмотра...

Пишет Чистопрудов Дмитрий из Москвы: Стандартный разговор по телефону с друзьями и знакомыми звучал примерно так:

— Где, где? В Дагестане? Ты что! С ума сошел?

— Да тут все замечательно. Гостеприимный народ, горы, море, красота! Единственная опасность — могут закормить до смерти.

Безусловно, это была самая насыщенная и богатая на впечатления автомобильная поездка этого года. Сумасшедшие горные пейзажи, старинные села с традиционными ремесленниками, гостеприимные и открытые жители, бесконечно вкусная еда, чаепития и долгие задушевные разговоры на родном языке. Мы путешествовали по концентрату красоты, перемещаясь из одного невероятного места в другое, все время куда-то опаздывая, постоянно сдвигая встречи и ломая график поездки. По-другому никак не получалось.

1. Эта поездка вышла во всех смыслах двойной. По плану мы собирались посетить Дагестан в апреле, а в мае отправиться в Приэльбрусье. Чтобы не тратить время на длительные перегоны, мы решили совместить две поездки в одну двойную. Из Дагестана мы отправились сразу в Чечню, а уже первого мая совершили небольшое восхождение на пик Терскол — в обсерваторию на склоне Эльбруса.

Автомобиля у нас было два. Марки одной, но на деле совершенно разные: Chevrolet Trailblazer и Chevrolet Niva.

Кроме нашего стандартного экипажа из меня, Коли  nikolapic и его жены Яны

nikolapic и его жены Яны  ya_yankel, к нам присоединился знаменитый в соцсетях метрофотограф Саша

ya_yankel, к нам присоединился знаменитый в соцсетях метрофотограф Саша  russos и совершенно неизвестный в соцсетях мой однокурсник Антон, с которым я бок о бок проучился пять лет в МГТУ «МАМИ». Про Антона мы еще расскажем, а пока только отметим, что этот человек — прекрасный инженер, который все путешествие приглядывал за Нивой, ухаживал за ней и все время что-то подкручивал, накачивал и подливал.

russos и совершенно неизвестный в соцсетях мой однокурсник Антон, с которым я бок о бок проучился пять лет в МГТУ «МАМИ». Про Антона мы еще расскажем, а пока только отметим, что этот человек — прекрасный инженер, который все путешествие приглядывал за Нивой, ухаживал за ней и все время что-то подкручивал, накачивал и подливал.

Даже на самой первой фотографии путешествия, во время привала в Тамбовской области, когда все пьют чай с пирогом, а Антон — ковыряется в Ниве.

2. 18 апреля рано утром мы выехали из Москвы и без ночевки двигались на юг через Тамбов, Волгоград и Элисту. На рассвете следующего дня мы въехали в Республику Дагестан. До этого времени нас ни разу не останавливали гаишники.

3. 99% фотографий по пути в Дербент — это бесконечные дагестанские заправки. Про это будет отдельный репортаж.

4. Степную часть республики мы проследовали транзитом. Нашей целью было добраться вечером до Дербента.

5. Антон, инженер, как настоящий патриот и владелец Лады Калины, ехал по дорогам Дагестана и искренне радовался, созерцая бесконечное количество автомобилей российского производства. Дагестан — это рай для ценителей продукции Автоваза.

6. Ближе к вечеру мы въехали в самый южный город России — Дербент. Нас встретил наш будущий друг и брат Магомед Хан-Магомедов, который подсказал хороший и недорогой отель на берегу Каспийского моря. Всего за 500 рублей с человека без завтрака. Мы заселились, выпили чай с Магомедом и отключились.

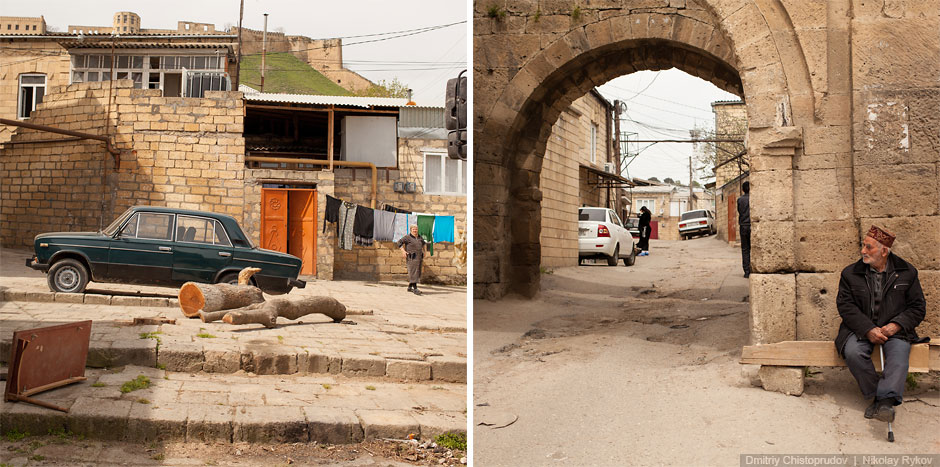

Современная архитектура Дагестана мало чем отличается от архитектуры других городов страны — все теже китайские вент-фасады, пеноблоки и пластиковые окна. Поэтому в моем репортаже вы не найдете фотографий современного Дербента. Скорее это будут виды старых кварталов или вот такие зарисовки.

7. После двух дней дороги я планировал устроить разгрузочный день. Мы должны были хорошенько выспаться, отдохнуть и провести день в неспешной прогулке по улицам старого города.

В начале все шло по плану. Мы бродили по старым магалам и что-то фотографировали. Магомед устроил нам целую экскурсию по городу и рассказывал много интересных историй. Местные жители были приветливыми и гостеприимными. Не было и намека на какую-то опасность или дискомфорт. Никто не спешил нас украсть или убить, а наоборот, жители Дербента постоянно приглашали нас в гости на чай, расспрашивали о нашей поездке и искренне радовались, что мы путешествуем по Дагестану. Чай здесь пьют всегда и везде. Даже во время переборки камазовского движка.

8. Водитель Камаза сказал, что тоже недавно приехал из Москвы. Привез товара на 20 тонн больше допустимой нагрузки, и теперь для профилактики перебирает двигатель.

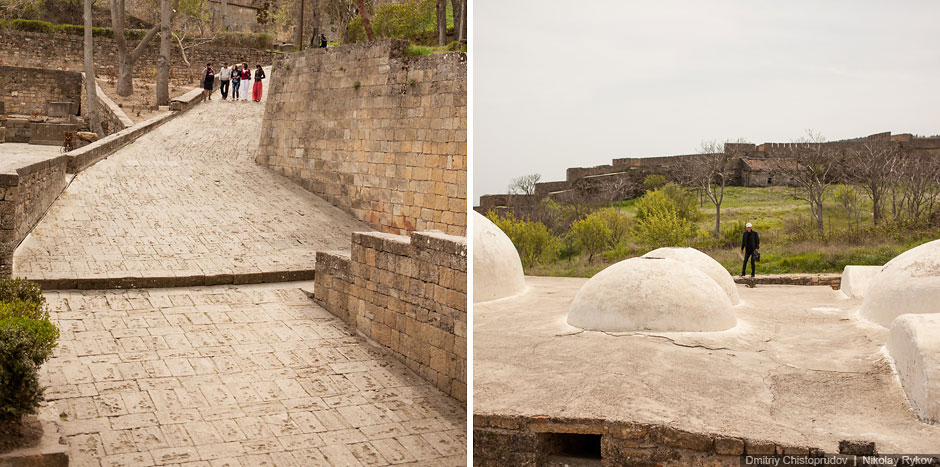

9. Одна из главных достопримечательностей города — Дербентский крепостной комплекс. Это выдающийся памятник архитектуры, который включает в себя крепость Нарын-кала и две длинные городские стены, которые полностью перекрывали узкий проход между морем и горами Кавказа и уходили в море, образуя порт.

10. Перед воротами городской стены прогуливался прохожий и с душой напевал «Фигаро». Заметив нас, он подошел поприветствовать гостей и познакомится. Его звали Самир и ему в тот день исполнилось 76 лет. Очень позитивный дяденька.

Во время нашей прогулки мы пожали такое количество рук, которое в Москве можно жать целый месяц. Улыбка не сходила с лица — так и провели целый день.

11. До развала Союза в городе серьезно следили за сохранностью исторического облика достопримечательностей и разрешали вести строительство только в определенном стиле. В девяностые годы пришла архитектурная анархия и люди стали обустраивать свои жилища как могли.

12. Нам разрешили пройти через частный двор и забраться на фрагмент старой городской стены. Представьте, что у вас в огороде стоит кусок оборонительной стены, которой больше 1500 лет )

13.

14. Дедушки на лавочке.

Мы, конечно, не сразу привыкли, что никто и нигде не запрещал проводить фотосъемку. Люди относились к фотографу с интересом и добрым любопытством. Исключение составляли разве что школьницы — при виде фотокамеры они бросались врассыпную.

15.

16.

17.

18. Старая женская баня. Еще совсем недавно она работала. Сейчас ее закрыли и сделали из комплекса музей.

19.

20.

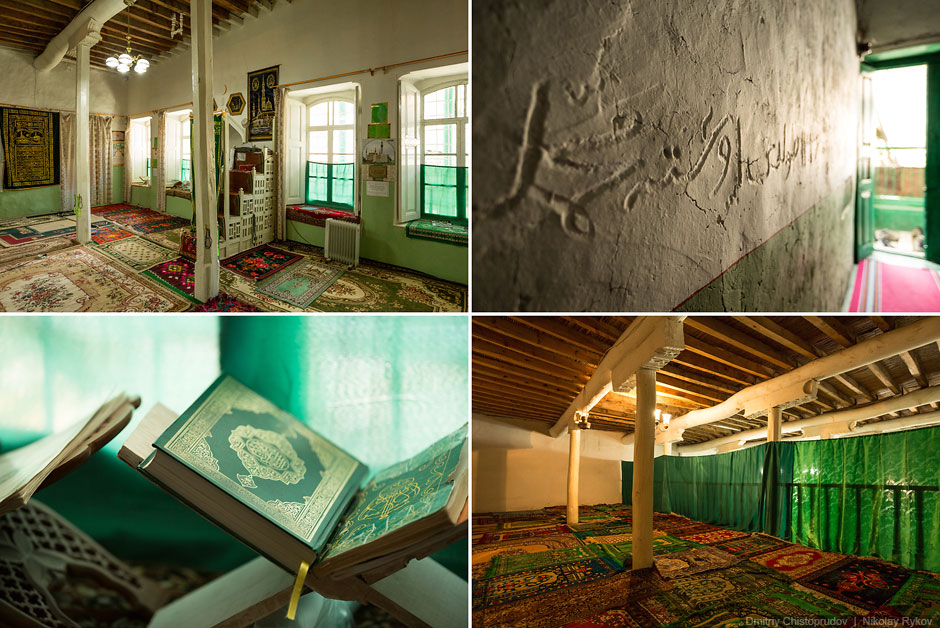

21. Мечеть Джума — древнейшая мечеть в России. Бывший храм, захваченный когда-то давным-давно арабами и переделанный в мечеть. Поэтому вход в здание располагается с юга, а не с севера, как должно быть у мечетей (так написано в Википедии, хотя мы, как мне показалось, заходили с севера).

22. Молодые модницы.

23. Городская пастораль и возвышающаяся над Дербентом крепость Нарын-Кала.

24.

25. Продавец редиски.

26. Название Дербент в переводе с персидского означает «узкие ворота». Дербент был расположен в наиболее уязвимом в стратегическом отношении месте Прикаспийского прохода, где горы Большого Кавказа ближе всего подходят к морю, оставляя лишь узкую трехкилометровую полоску равнины.

Дербент считают одним из древнейших «живущих» городов мира. Первые поселения возникли здесь в эпоху ранней бронзы — в конце 4 тысячелетия до нашей эры. Дербентская крепость — это часть грандиозной оборонительной системы, защищавшей народы Закавказья и Передней Азии от нашествий кочевников с севера. Система включала в себя городские стены, цитадель, морские стены и горную стену Даг-бары. Комплекс на протяжении 15 веков использовался в оборонительных целях персами, арабами и монголами.

27. Вид через оборонительные укрепления.

28. Общая длина стены составляла 3600 метров. Южная и северная стены шли параллельно друг другу на расстоянии 300—400 метров. Некогда грандиозное сооружение сохранилось лишь фрагментарно. Морская часть стены заходила на 500 метров в море, запирая вход в гавань. Наиболее древняя часть Дербента заключена именно между этими двумя стенами. Южная стена, как более поздняя, была по большей степени снесена в XIX веке, в то время как северная в значительной степени сохраняет первозданный вид.

29.

30.

31. Дербент.

32.

33.

34. Школьная экскурсия из Унцукульского района.

35. Дагестанская кошка.

36. С крепости открывается хороший вид на город и Каспийское море.

37.

38.

39.

40. Директор крепости, когда узнал, что приехали гости из Москвы, быстро организовал столик прямо на территории комплекса, и начал угощать нас чаем из самовара. Дело было 20 апреля, в день пасхи, поэтому в центре стола красовался кулич )

41. Обязательный лук в бурке и папахе.

42. Ну а после чая наши планы немного изменились. Магомед созвонился со своими друзьями (а друзей у него — весь Дагестан), и мы отправились в Табасаранский район на фабрику по производству ковров. Это отдельная история )

Дагестан, Табасаран. Путешествие за ковром.

Известно, что чай делают в Индии, в Германи - автомобили, а великолепные шерстяные ковры - в Табасаране. Я имею в виду настоящие, ручной работы ворсовые ковры, пёстрые узоры которых были придуманы много веков назад. Мы поехали в Дагестан, чтобы как можно больше узнать об этом крае — стране гор — и конечно же не могли не заехать в то место, которое на весь мир славится своим ковровым производством — Табасаранский район. Между прочим, табасаранцы являются единственным народом России, которые продолжают заниматься традиционным видом национального искусства — ковроткачеством.

Известный скепсис о "фотографии на фоне ковра" породил несправедливое отношение к нему как к ненужной, давно устаревшей вещи. К тому же наши квартиры, в которых каждый стремится выразить свою индивидуальность, всё менее становятся похожими на жилища наших предков — и часто наполняются бессмысленными вещами. Но жизнь летит очень быстро, и с годами начинаешь постигать ценность тех вещей, которые были придуманы много поколений назад. Мы с Янкой давно уже поняли, что ковёр в доме — вещь полезная, поэтому стали задумываться над тем, где бы его раздобыть. Поездка в Дагестан оказалась как нельзя кстати, став для нас своеобразным паломничеством за ковром.

Табасаран встретил нас великолепными пейзажами гор. Сочные краски зелёных долин, освещённых косыми лучами солнца, выглядели особенно торжественно на фоне надвигающихся свинцовых туч. Мы ехали в гости в один из многочисленных домов, где делают ковры, а в этом как раз заканчивали работу, начатую ещё полгода назад. Хозяева согласились нас подождать, чтобы мы смогли своими глазами увидеть завершение многомесячного труда нескольких мастериц. Мы конечно же спешили. По дороге Магомет — наш дербентский друг, который и организовал эту поездку — рассказывал историю Табасарана и в частности историю ковроделия.

Когда-то ковры были не такими нарядными, как сейчас, и служили вовсе не для украшения комнаты. Кочевые народы, населявшие страны Востока, стали делать их для своих жилищ в первую очередь как функциональную вещь, которая помогала бы хранить в доме тепло, без труда перевозилась из одного места стоянки в другое и при этом служила бы много лет. Со временем ковры стали покрывать узорами, которые делались всё более сложными и изящными, и по их убранству можно было судить о благосостоянии хозяина. Ковры стали предметом роскоши, не теряя при этом своих первоначальных качеств, и из бедных хижин перекочевали в дворцы восточных правителей и влиятельных богачей.

Сегодня ковры обязательно есть в каждом дагестанском доме: в семьях победнее лежат сумахи — безворсовые коврики, а в зажиточных домах полы устланы просто великолепными экземплярами — толстыми, с высоким ворсом и очень приятными на ощупь. Мы, заходя к кому-нибудь в гости, обычно не обращали на них особого внимания, пока не приехали в Табасаран и не узнали о том, сколько времени и труда стоит один такой шедевр.

Нас встретила Умганат Сулейманова — местная жительница, поэтесса и просто хороший человек. Ковры здесь делают почти в каждом доме — если не для продажи, то просто для себя. Умганат не исключение: говорит, когда плетёт ковёр — отдыхает душой.

Мы отправились в следующий дом, где пятеро мастериц заканчивали ткать большой ковёр. Работа над ним велась более шести месяцев!

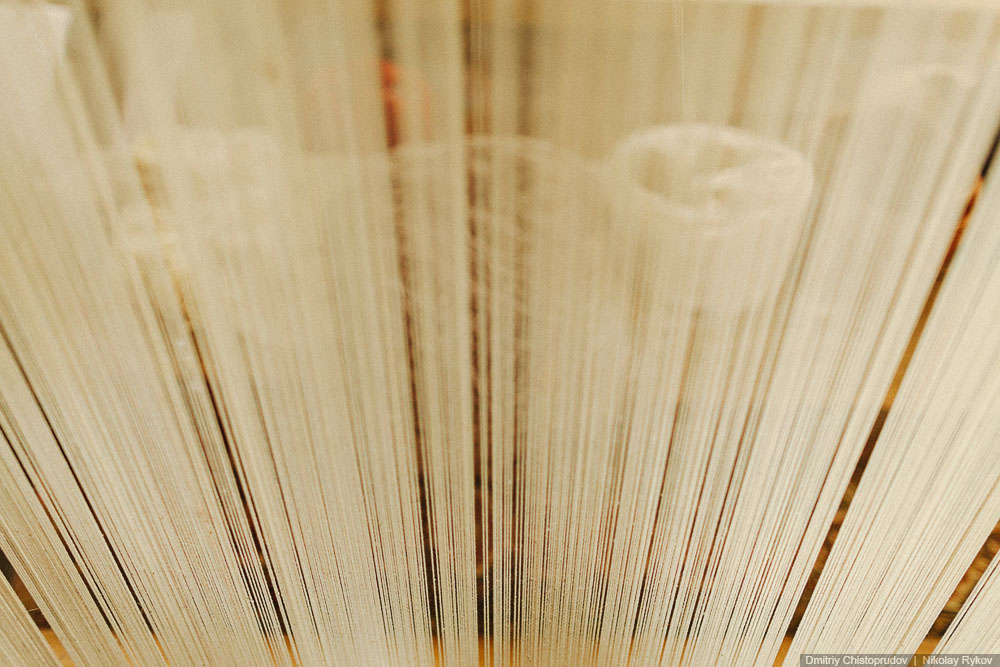

Сняв по обычаю обувь перед крыльцом, мы по очереди протиснулись в маленькую комнатку, половину которой занимал станок. На нём был натянут очень красивый, почти готовый ковёр, а перед ним на низкой скамейке сидели женщины. Понять что-то в сложном переплетении разнообразных ниток и вспомогательных палочек просто невозможно. Назначение некоторых инструментов и вовсе не ясно. Женщины улыбаются, видя наше замешательство — они-то не глядя могут вязать свои сложные узелки, попутно рассказывая нам о своей работе и на примере показывая тонкости ремесла.

Чтобы сделать ковёр, для начала готовят основу: плотные хлопчатобумажные нити туго и тесно натягивают на раму параллельно друг другу. Затем к станку садятся несколько женщин — и начинается основная работа. Оперируя специальным крючком, они завязывают вокруг каждой нити особый узелок из цветной пряжи. Скорость, с которой движутся руки мастериц, фантастическая — так что невозможно уловить, как именно они завязывают узел. Когда закончен ряд, его пресуют специальным тяжёлым гребешком, а неровные концы обрезают большими ножницами. Таким образом образуется определённой глубины ворс. Чтобы не ошибиться с рисунком, женщины сверяются со схемой по шпаргалке, а самые опытные ковровщицы знают узор на память.

Особое внимание в ковровом деле уделяется пряже. Самым ценным считается ковёр, сделанный из крашеной натуральными красителями шерсти. Как получить тот или иной цвет известно с давних времён — ведь раньше не было искусственных красок. Самые разнообразные цвета можно получить из растений и минералов, а также из некоторых насекомых. Например, традиционный для дагестанских ковров красный цвет добывают из корня растения марена. Также многим знаком такой естественный краситель как хна, из которого получается красивый оранжевый цвет. В наши дни чаще используются синтетические красители. Это делает ковёр немного дешевле, так как не тратится огромный труд на сбор и обработку компонентов натуральных красителей, однако качество ковра от этого не уменьшается.

За рассказом женщины закончили свою работу. Одна из них разрезала нити-основы — и красивейший ковёр торжественно перенесли во двор для его первой фотографии. Теперь он должен отправиться к своему владельцу, которому прослужит не менее 300 лет — нетрудно представить, сколько будущих поколений увидит этот ковёр.

Когда мы приехали в гости к Мигдету Гаджиевичу, мы уже поняли, что уехать из Табасарана без ковра у нас не получится — это было как раз то единственное место, где нужно совершать подобные приобретения. Мигде, в прошлом директор местной школы, а сегодня — человек, который вместе со своей семьёй пытается сохранить в районе ковровое производство, также рассказал нам немало интересного.

С древних времён табасаранцы занимаются ковроделием, и ковры здесь ткали в каждом доме - и для себя, и для продажи. Мастерство передавалось от старших младшим: девочки с раннего детства смотрели, как работают мамы, и молодыми женщинами уже становились опытными мастерицами. В табасаранских семьях женщины были основными кормильцами семьи, так как зарабатывали много больше мужчин. В советские годы в Табасаране было налажено организованное производство ковров. Их стали ткать не по домам, а в одном большом ковровом цехе, куда приходили работать практически все женщины селений. В наши дни этот цех ещё работает, но уже далеко не в полную силу, а большая часть ковровщиц снова вернулась к работе дома.

Ковровый цех

Пока мы слушали Мигдета Гаджиевича, к нам вышла его мама Аминат — девяностолетняя женщина, которая считалась лучшей ковровщицей в селе.

— Дети до сих пор заставляют меня работать,— шутливо жалуется Аминат, показывая на своё вязание. Дети смеются, переводя нам со сложного табасаранского языка слова матери.

Наконец, на двор вынесли ковры, которые были сделаны женщинами этой семьи. Мы щуримся от ярких красок, усиленных солнцем, и, переглядываясь с Янкой, понимаем, что наш ковёр наконец-то нас нашёл и сейчас как раз лежит перед нашми. Через несколько минут в багажнике нашей машины уже лежал аккуратный свёрток, который мы собирались развернуть уже в Москве, в своей квартире.

Весь оставшийся вечер мы провели в гостях у Гаджимурата, главы Табасаранского района, где подняли не один тост за гостей и хозяев, за детей и родителей, за Дагестан и Россию в целом и ещё много-много за что, о чём сейчас уже трудно вспомнить. Сейчас, когда я дома пишу этот пост, я с удовольствием ещё раз говорю спасибо всем табасаранцам, которые проявили к нам столько искреннего гостеприимства, а также тем, кто помог нам приехать в Табасаран.

Высокогорные села Дагестана

— А где Антоха? — я переключил будильник еще на пятнадцать минут, уж больно хотелось спать.

— Ниву чинит — сонным голосом ответил Саша и перевернулся на другой бок. Забавно, но этим нехитрым диалогом начиналось почти каждое утро нашего путешествия )

С улицы доносился легкий шум прибоя. Я моментально провалился в сон, но будильник, зараза, снова ожил. Зашел Антон и сказал, что Нива готова и что он все узнал и обо всем договорился. В этот день нас ждал дальний путь в высокогорные села Самурской долины.

1. Я взял камеру и пошел выяснять, о чем там обо всем Антон договорился и что случилось с Нивой.

Пока мы спали, Антон успел сгонять в автозапчасти и купить масло и какие-то штуки. Потом он подружился с мужиками в гаражах и загнал машину на канаву. У него горели глаза — ковыряться в автомобиле для Антона такой же кайф, как для меня в четыре утра встречать рассвет на шпиле небоскреба.

В степях Калмыкии Нива «потекла». Раздатка была в масле. Антон проверил уровень и сказал, что пока подливать рано. Если что, он купил какой-то там шприц, а ослабший ручник он уже подтянул.

2. Пока Антон чинил Ниву, он успел подружиться с мужиками и обсудить наши планы путешествия. Оказалось, что у одного из них есть друг знакомого-знакомого, который является главой села Цахур, куда мы собственно и собрались.

— Ща все будет — сказал наш новый друг, куда-то позвонил — и вот нас уже ждали на ужин где-то далеко в горах на границе с Азербайджаном на высоте почти в 2000 метров. Оставалось понять, сможем ли мы туда проехать... Нужно было проверять.

3. Знакомьтесь — Зейнудин, заслуженный таксист Дагестана. Стаж 18 лет!

Небольшое отступление. Многие считают, что в Дагестане хорошо быть чьим-то гостем в сопровождении и опасно быть самим по себе. Что было в нашем случае:

— Нас никто не сопровождал, пазик с омоном за нами не ездил. Поддержки с воздуха тоже не было.

— Друзья из Министерства туризма Дагестана помогали с выбором интересных мест и планированием маршрута. Давали контакты местных жителей, кто хорошо разбирается в истории своего района и знает, что показать.

— Мы ехали куда хотели, когда хотели и меняли планы на ходу.

В случае с поездкой, описанной в этом репортаже, история была особенной. Изначально я вообще ничего не знал про село Цахур и ущелья реки Самур. По рекомендации Магомеда Хан-Магомедова из Дербента, мы решили попробовать «прорваться» в высокогорное село, но никто точно не мог сказать, пустят ли нас в пограничную зону, и если пустят, то куда. Одно было известно — в районе села Цахур очень красиво, и ехать туда нужно обязательно.

— А где нам лучше переночевать? Мы же не знаем, до какого села мы сможем подняться...

— Да в любом селе идите в первый попавшийся дом и там ночуйте. Вас везде с радостью встретят, накормят, да еще за право принять гостя соседи бороться будут, вот увидите — с улыбкой рассказывал Магомед.

— Не удобно так, заваливаться без предупреждения-то. Нас вон сколько.

— Много гостей не бывает. Гость — это праздник!

4. Антон выгнал Ниву и отблагодарил мужиков бутылочкой Столичной, ящик которой мы на всякий случай захватили из Москвы. Мы отправились в путь — в сторону границы.

На фотографии долина реки Самур в Магарамкентском районе. На одном берегу Россия, на другом — Азербайджан.

5.

6. Чем выше горы, тем ниже Приоры октановое число бензина. Что удивительно, операторы бензоколонок — народ честный:

— Такие машины здесь заправлять не рискуют — сказал оператор, указывая в направлении Chevrolet Trailblazer — а Ниву — без проблем.

7. Выгул стада баранов на фоне красоты.

8.

9.

10. Постепенно русло Самура сузилось, а долина превратилась в ущелье.

Проезжая последний крупный населенный пункт — административный центр Рутульского района, Саша Попов предложил попробовать заглянуть к главе района — познакомиться, узнать про пограничников и спросить про село Цахур. Вдруг примет? Для этого мы переговорили с языком:

— Здравствуйте! А где нам можно найти главу района?

— В администрации он должен быть, вот там она, здание белое.

— А как зовут его?

— Амаевич его зовут.

— Это имя или фамилия?

— Не знаю, Амаевичем все его зовут.

На деле оказалось, что уже четыре дня, как Амаевич сменился на Джабраиловича. Об этом нам рассказал тучный охранник в здании администрации, который сопроводил нас на второй этаж к кабинету начальника.

Нас принял Магарамов Магомед Джабраилович, глава Рутульского района. Без предварительных звонков, без предупреждений. Просто принял гостей. Он поприветствовал нас, выслушал небольшой рассказ про наше путешествие, рассказал, что с пограничниками не должно быть никаких проблем. «Вы же все россияне?» Потом добавил: «Вы можете смело ехать в любое место района и идти к главам сел или директорам школ — вас везде примут, поселят и накормят. Скажите, что Магарамов распорядился. Хотя вас итак везде примут — у нас народ гостеприимный. Если что, запишите мой мобильный».

11. На выезде из Рутула угостили местных пацанов шоколадками «Аленка».

12. Ближе к Цахуру стали забирать вверх. Само село находится на высоте 1800 метров прямо под проплывающими облаками.

13. Река Самур и поселок.

14.

15. Поселок оказался на удивление маленьким и компактным, ютящимся на крутом северном склоне Главного Кавказского хребта. В нем нет названий улиц, а почтальон помнит всех жителей по именам.

16.

17. Ни один город, ни один населенный пункт Дагестана в древности не имел такого расположения хозпостроек, как в Цахуре, они были расположены отдельно от жилых кварталов.

18.

19. Цахурский кот или кто он там.

20. Пока я гулял, Коля сообщил мне по рации, что они познакомились с главой села и нас ждут на чай )

21. Цахур, в переводе с цахурского — огонь. Этот поселок находится в хитром месте на возвышении. И на рассвете солнце, поднимающееся над ущельем, первыми лучами освещает именно его. И на закате поселок освещается дольше, чем все соседние.

22. В Цахуре нет собак, поэтому здесь особенно тихо.

23. По нашим планам, которые потом неоднократно менялись, мы думали остаться в Цахуре только на одну ночь. Но здесь оказалось так хорошо и душевно, что мы решили задержаться. Нас принял глава села Вагиф Алиев, интереснейший человек. С ним, и его семьей мы долго беседовали совершенно на разные темы, не замечая времени и количества выпитого чая, вкуснейшего сыра и хинкала.

24.

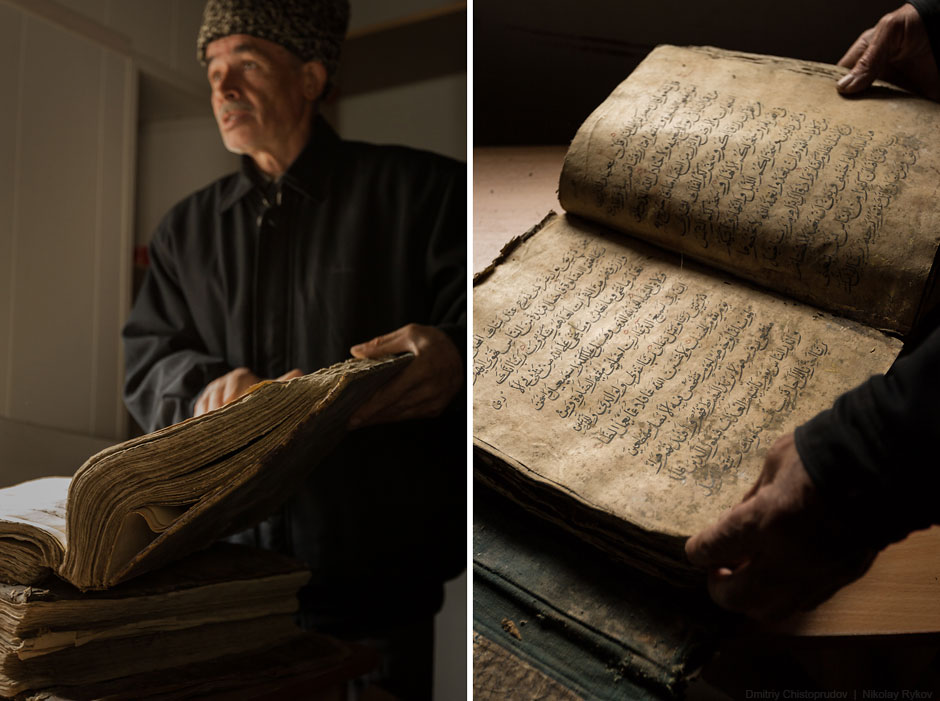

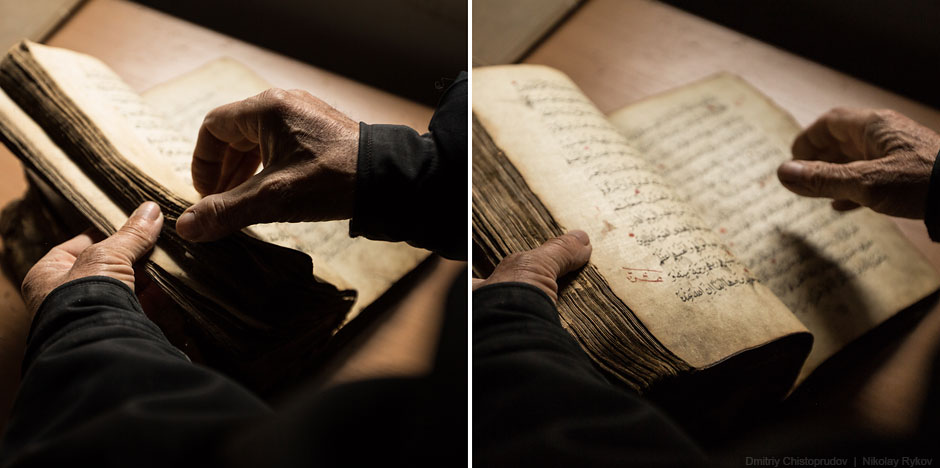

25. Утром погода не радовала. Со стороны Азербайджана прилетели облака. Мы отправились на прогулку и первым делом зашли в древнейшую медресе к имаму Джалалутдину Гаджи. Он показал нам старинные книги, которым исполнилось уже более 400 лет.

26.

27. Коля снимает портрет имама.

28.

29. Антоха снимает телочек.

30. Дальше мы взяли круто вверх. Сначала шлось тяжело, но после пушки открылось второе дыхание. В итоге мы ушагали на 800 метров выше села и дошли до снега и облаков.

31.

32.

33.

34.

35. Пастух с зонтиком.

36. Погода ухудшалась. Несколько раз прошел дождь.

37. Антон в облаках.

38. Примерно в этой точке Коля решил уронить свой Canon 5D Mark III вместе с 70-200 2.8 IS на камни. Камера упала с непривычным и грустным хрустом. В итоге все перекосило, помялось и в самом начале длительного путешествия Коля остался без камеры.

39. На этом печальном моменте мы решили, что пора спускаться. Молча в трауре мы обошли село с правой стороны, постепенно снижаясь вниз, лишь редкий дождь стучал по нашим дождевикам.

40.

41.

42.

43. Станция сотовой связи. Вагиф рассказал нам, что ее строили всем селом. Каждую неделю устраивались субботники и люди шли помогать — не только на саму стройку, но и просто помочь затащить оборудование на гору высотой 3000 метров. Сегодня это самая высокая сотовая вышка Билайна в России.

44. Теперь в селе есть сотовая связь и интернет, а до этого местные жители стояли в очереди к единственному таксофону на все село.

45. Утро в Самурской долине прекрасно!

46.

47.

48.

49.

50. В Цахуре, как наверное и во всем Дагестане, нет никаких ограждений. Заборы нужны только для загонов скота и памятников.

51. А люди, даже самые маленькие, которые только что научились ходить, живут беззаботно и без заборов. Малыши бегают по крышам зданий, по узким улицам с отвесными обрывами, по крепостным стенам — и ничего, никто не падает.

52.

53. Местные жители. Слева Вагиф — глава Цахура, который приютил нас на пару дней, кормил и поил, да беседы вел. За что ему и его семье большое человеческое спасибо!

54. Перед тем, как отправиться дальше по нашему маршруту, Вагиф провез нас почти до самой границы, до самых дальних сел Рутульского района.

55.

56. Изнеженная московским асфальтом, как городской пес, которого вывезли на дачу, наша Нива в горах Дагестана ворвалась в свою родную стихию! Ниву перло, если можно так сказать. Она быстро извалялась в грязи и выглядела счастливой. Если бы у Нивы был хвостик, она бы им постоянно виляла )

57. Слабый движок, которому было тяжело на трассе во время затяжных подъемов, буд-то ожил. Закрутился и зажужжал, не обращая внимание на разряженный воздух. Нива громыхала по каменистому серпантину и просила — давай еще, давай выше, поехали уже в снег!

58. Traiblazer ехал молча, проглатывал кочки и подбрасывал задних пассажиров на больших колдобинах.

59. Все, дальше Азербайджан.

60. На высоком склоне в самых истоках Самура сохранились стены заброшенного поселка. Когда-то здесь кипела жизнь. Люди ходили пешком в Азербайджан и торговали скотом. Но потом границу закрыли.

61. Великие места!

62.

63.

64.

65.

Путеводитель по дагестанским заправкам

Такова особенность дагестанцев — объяснял мне Магомед. — Ты вот, Дима, представим, взял землю и построил на ней заправку. Берешь каким-то образом нефть из трубопровода Новороссийск — Баку и варишь где-то в подвале на самоваре свой бензин. Короче, наладил процесс, наловчился клиентов обслуживать, и вот уже через две недели купил себе Мерседес. Тогда подойдет жена к Магомеду и скажет — вон у Димы Мерседес, а ты — на диване валяешься. Иди и тоже строй заправку. Вот поэтому заправки как грибы и появляются. Качество топлива везде примерное одинаковое, то есть плохое.

Во время поездки по Республике Дагестан я был все время на чеку. Я держал на коленях фотоаппарат с 70-200 и постоянно «отстреливал» очередные шедевры креатива и плагиата. На текущий момент в Дагестене существует более 200 различных названий автозаправочных станций. Тут вам и ЛюксОйл, РусьНефть, АЗС Кувейт, Юкос, Искра, Bens, DagPetrol, 777, 888, 999 и многие другие...

Представляю вашему вниманию мою скромную коллекцию автозаправочных брендов Дагестана:

1. Многие состоятельные чиновники имеют целые сети своих заправок — продолжал свой рассказ Магомед. — Деньги из России идут огромные, но чиновники не спешат вкладывать ворованные деньги в серьезные предприятия. Скорее появится очередной свадебный салон, банкетный зал, магазин или заправка. Также вложения идут в сферу престижного потребления: производства гигантских ворот, тротуарной плитки, лестниц и так далее. Такова особенность дагестанцев.

2. Местные жители заправляются только в проверенных местах. Если вы видите, что где-то заправляют Бентли, можете смело пользоваться этой заправкой )

3. Нужно отдать должное честности операторов бензоколонок. Вместо того, чтобы бороться за каждого клиента, они честно признавались нам, что их бензин не очень и для наших машин опасен.

— Вот ты сейчас поедешь в гору и не въедешь. Ко мне вернешься и скажешь, что я тебе бензин посоветовал. Так что лучше не надо здесь заправляться.

4. Раз на раз не приходится. Это своеобразная лотерея. Например, в Ахтах мы залили в Ниву не пойми что. В какой-то момент Антон даже сказал: "Похоже все, хана Ниве". Но ничего, прочихалась Нива и поехала дальше. А у границы с Азербайджаном мы, наоборот, нашли прекрасную заправку — после нее пару дней Нива порхала как Ласточка.

И еще момент. В Дагестане все построено на доверии. То есть на всех заправках деньги берут только после заливки топлива. Могут даже до полного бака залить и все без предоплаты. У нас такое только на BP!

Самый качественный и чистый бензин для заправки автомобилей любой модели как отечественного, так и импортного производства, можно приобрести в автозаправочной станции «Росбензин», расположенный в городе Махачкала, Республики Дагестан. Кто знает толк в бензине — заправляется в Росбензине!

Жизнь высоко в горах

Дорога до высокогорного поселка была каменистой и неважной, приходилось ползти с черепашьей скоростью. Хотелось спать, но на таких колдобинах заснуть может разве только профессионал. Нива ревела и шла натужно, в основном на первой передаче, второй уже не хватало. Видимо сказывался левый 92-й бензин, который мы залили в Ахтах. Антон включил понижайку. Он сосредоточенно вглядывался вперед и лавировал между разбросанных камней и кочек, то и дело переключая передачи вверх и вниз, будто взбивал масло в маслобойке. Моросил дождь. Саша сообщил, что в Trailblazer пошла вверх температура масла в коробке. Теперь уже обе машины перешли на понижающие передачи и поползли дальше по кавказскому извилистому серпантину.

Мы заехали в облака и стремительно стемнело. Видимость упала до 10 метров, стало заметно прохладнее, и Trailblazer начал остывать. Единственный навигатор, который еще понимал, где мы находились, сообщал, что до поселка оставалось всего 20 километров. Это где-то полтора часа ходу. Ни одной встречной машины за весь подъем мы так и не встретили.

Поселок уже спал, когда два грязных автомобиля, громко шумя вентиляторами охлаждения двигателя, как запыхавшиеся путники, взобрались к первым домам Куруша — одновременно самого высокогорного населенного пункта Кавказа и всей Европы, а также самого южного населенного пункта Российской Федерации. Село находится на границе с Азербайджаном на юго-восточном склоне горы Шалбуздаг, в долине реки Усухчайна на высоте около 2600 метров.

1. Селу уже более 2000 лет, хотя никто точно не знает, когда именно здесь появились первые жители. Но известно, что первая дорога в село появилась в 60 годы. До этого времени главным транспортом были только собственные ноги и кони. Сегодня «вниз» можно добраться на маршрутке, которая ходит зимой раз в два дня, а летом каждый день. До Дербента билет стоит 300 рублей. Время в пути три часа.

2. Суровый климат не позволяет заниматься земледелием, несмотря на то, что земля в этих краях плодородная. Максимум, что удается, это собрать за теплое лето небольшой урожай картошки, и то, только для себя, не на продажу. Поэтому все живут только животноводством и полностью себя обеспечивают. Все идет в дело: молоко, мясо, шерсть, даже кизяк.

3. Почти на каждом участке, словно застывшие мамонты, стоят огромные стога сена. Зимы здесь длинные...

Иногда, холодной зимой вода, идущая по трубам с горы Шалбуздаг, замерзает и тогда приходится ждать до весны. Всю зиму бегать с ведрами до родника.

4. Жизнь в горных селах — рай для астматиков. Чистейший разряженный горный воздух с легкими нотками горелого кизяка. Что может быть лучше?

5. Можно проснуться утром в тумане и ничего не увидеть, или наоборот, в солнечную погоду любоваться километровой стеной горы Ерыдаг. Во времена Союза Куруш пользовался большой популярностью среди туристов и альпинистов. Сейчас приезжих стало намного меньше.

6. Из-за того, что в селе держат скот, на улицах грязновато. После дождя без сапог лучше не выходить. В общем, все как в обычной рязанской деревне, только с четырехтысячниками на фоне.

7. В центре кадра гора Базардюзю — самая высокая гора в Дагестане и Азербайджане (4466 метров). По ее хребту проходит государственная граница.

В переводе с тюркского Базардюзю означает «рыночная площадь», точнее как конкретный ориентир — «поворот к рынку, базару». Дело в том, что в древности и средневековье в долине Шахнабад, находящейся восточнее этой вершины, проходили ежегодные большие ярмарки, куда приезжали торговцы и покупатели из многих стран. Издали же на пути к ярмаркам бросался в глаза главный ориентир «рыночной площади», «поворот к рынку» — Базардюзю.

Представился диалог из средневековья.

— Простите, а как дойти до рынка?

— До горы, и налево.

По ту сторону перевала осталось очень много родственников. Они тоже лезгины, но живут в Азербайджане. В гости сходить — дорога занимает целый день. Теперь просто так мало кто отправляется. Только на большой праздник, свадьбу или похороны. Для перехода границы нужен загранпаспорт. А на самой границе можно потратить до 8 часов, стоя в очередях.

8. Рассказывая про жизнь в горах, нельзя не рассказать про еду. Не зря говорят, что самое опасное, что может случиться в Дагестане — закормят до смерти. О, эта поездка была настоящим пищевым терроризмом! Столько мы никогда не ели. Чего только стоят вкуснейший и всегда разный (в зависимости от района) Хинкал!

Хинкал не следует путать с грузинским хинкали, представляющим собой существенно иной тип блюда. Дигастанский хинкал представляет собой сваренные в мясном бульоне кусочки теста (собственно «хинкалины»), подаваемые с бульоном, варёным мясом и соусом.

9. А это — Чуду, блюдо для большого торжественного застолья, также национальное блюдо народов Дагестана. Это своеобразный тонкий пирог, который готовится из пресного теста с разнообразными начинками. Тесто раскатывается как можно тоньше. Основной вкус создает начинка, она может быть мясная, картофельная, с сыром и зеленью или просто овощная. После выпечки чуду обязательно смазываются маслом, так они становятся ароматней и нежнее.

10. А это школьная «лепешечная». В одном из горных сел мы зашли в местную школу, где для детей в столовой готовят собственных хлеб. Не возить же его из города каждый день.

11.

12.

13. Во многих горных селах нет понятия, как улицы, переулки или проезды. Проспектов и шоссе там тем более нет. Порой даже дома не имеют свои номера. Почтальон и участковый знают всех жителей по именам и фамилиям.

14. «Наши предки поднялись так высоко, чтобы бы их никто не трогал. Дагестанские горы суровые. Не каждый в них пойдет. Вот они и ушли подальше от бесконечных войн и разорений.» — говорит Баширов Таги Асланович, глава села Куруш.

15.

16.

17.

18. Порой соседнее село говорит на своем языке и с соседями общение происходит только на русском. Как универсальный английский язык в Европе, так русский язык в Дагестане.

19.

20.

21. Лепешки кизяка на стене дома. Это и топливо, и утеплитель одновременно.

22.

23.

24.

25.

27. Молодые девчонки боятся фотографов как огня.

28. Парни наоборот, позируют с удовольствием.

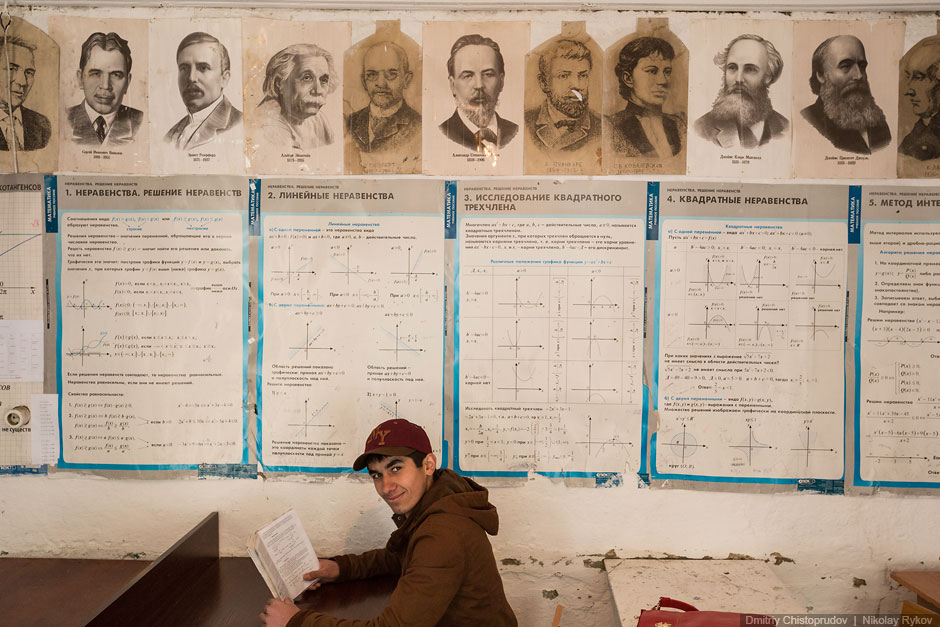

29. Класс математики.

30.

31. Директор школы.

«Почти вся молодежь уезжает. Многие едут в Дербент и Махачкалу, кто едет в Россию. Многие отправляются служить по контракту, это выгодно. Молодым тут просто скучно».

32.

33. Серия фотографий «Саша идет».

34.

35.

36. Это почти как Тибет, но только Россия. И говорят здесь на русском языке.

37.

38.

39.

40. Еще раз хочется сказать большое спасибо всем, кто принимал нас в далеких поселках, кормил и поил, водил по интересным местам и рассказывал про нелегкую жизнь горцев!

Последний из могикан

«Я последний из могикан» — улыбаясь, скороговоркой сказал единственный житель аула, и поставил на газовую горелку кипятиться чайник.

Его звали Абдулжалил. Вот уже больше девяти лет он живет один в заброшенном селе высоко в горах Дагестана. Абдулжалил спешил рассказать нам свои истории и мысли, которые накопились в его голове за время, проведенное в одиночестве. Поэтому рассказы сыпались из старика с невероятной скоростью, перемешиваясь и перескакивая с темы на тему. Мало, что удавалось понять, но это было не так важно, главное — Абдулжалил светился от радости, принимая редких гостей в своем доме. Он суетился и все время поглядывал на каждого из нас, буд-то боялся, что мы можем внезапно исчезнуть...

Все двери в селе Гамсутль, как и много лет назад, по закону гор, открыты для каждого путника. Поднявшись почти на полкилометра вверх по узкой пешеходной тропе на уступ горы Гамсутльмеэр, ограниченной с трех сторон недоступными обрывами, запыхавшегося путника вряд ли кто-то встретит и пригласит на чай. Много лет назад здесь находилось большое аварское поселение, высеченное из скал, самодостаточное и неуязвимое для завоевателей. В ауле были детский сад, школа, поликлиника и даже роддом. Сегодня найти дом единственного жителя этого аула не так уж просто. В остальных постройках Гамсутля время давно остановилось, а вместо крыши над головой — лишь синее небо.

1. Село-призрак Гамсутль, как древняя сказка, живущая где-то высоко в горах Дагестана. Без подсказки путник никогда не заметит небольшое заброшенное село на склоне кавказских гор.

2. Даже с помощью Муртузали, нашего гида по Гунибскому району, разглядеть разрушающиеся стены домов Гамсутля оказалось не простой задачей.

3.

4. Мы спустились с перевала и оставили автомобили внизу у реки. До аула можно было дойти только пешком.

5. Вечернее солнце обещало вот-вот скрыться за соседним холмом. Я гнал изо всех сил. Мокрый и запыхавшийся я потерял тропу и полез напрямик в гору. Устал, но успел )

6.

7. На одном из домов большими буквами написано: «Ведите стада выше по тропам, не заходите в село, это опасно».

9.

10. Вся наша команда в сборе. Кроме Антона, который остался внизу чинить Ниву. В правой части кадра заметно ближайшее к аулу село Чох.

11. Солнце скрылось, и мы спустились в заброшенный аул — музей под открытым небом.

12.

13.

14.

15.

16. А вот и Абдулжалил, герой нашего репортажа. Девять лет прошло с того момента, как разъехались последние жители аула, и Абдулжалил остался в полном одиночестве.

17. Разговаривать Абдулжалилу приходится только с пчелами и стареньким радиоприемником. В его хозяйстве восемь пчелиных семейств. Кроме пчеловодства, Абдулжалил трудится на собственном огороде, где выращивает овощи. Их ему хватает на целый год. Раз в месяц он ходит в соседнее село Чох, чтобы пополнить запасы провизии, взять новые книги в библиотеке и получить пенсию.

18. Дом, построенный в конце 18 века, можно по праву назвать родовым гнездом. Здесь жили предки Абдулжалила. В этом доме родился он сам.

19.

20. В редкие дни, когда путники поднимаются к заброшенному селу и встречают Абдулжалила, тот с удовольствием принимает их в своем доме, поит чаем с медом и проводит экскурсию по аулу. Он здесь вроде гида — может рассказать историю каждого дома и его жителей.

21. Свое свободное время Абдулжалил проводит за чтением книг, а в углу его гостиной стоит старенький радиоприемник, на которым Абдулжалил слушает концерты по заявкам и даже иногда сам звонит и заказывает музыку.

22. — Часто к вам туристы заглядывают?

— Да, постоянно! В год два-три заза кто-то да приходит.

23. Самая темная комната — это спальня. Слышно, как в углу шуршит буржуйка. Вытяжки нет, либо труба засорилась. В дыме от сгорающего кизяка можно разглядеть две кровати, столик с газетами, какую-то утварь. На табуретке стоит бедон с водой, с которым Абдулжалил раз в три дня ходит к горному ручью. Я на что-то наступил — это что-то брякнуло и укатилось под кровать. Глаза заслезились от дыма и я, закашлявшись, поспешил на улицу.

24. Находясь вдали от людей и цивилизации, Абдулжалил считает себя счастливым человеком. В ауле нет интернета и телевидения. Сотовый телефон ловит только на подоконнике.

25. Мы пили чай, и беседовали. Точнее говорил в основном только Абдулжалил, а мы жадно его слушали и смеялись над его шутками и анекдотами. Вечер пролетел незаметно. Пора было идти обратно, чтобы не спускаться по горной тропе в темноте. Абдулжалил отправился провожать нас через поселок, продолжая все время что-то рассказывать. Так и спустился с нами до реки.

26.

27. В Гунибе включилось освещение. Там нас ждала гостиница, баня и ужин. Мы попрощались с Абдулжалилом, поблагодарили его за гостеприимство, и он молча побрел обратно в гору. В темноте его невысокий силуэт плыл словно призрак. Выдавала его лишь бутылочка пива в руке )

28.

Огромное спасибо Абдулжалилу, Муртузали и всем, кто принимал участие в организации нашей поездки. Отдельное спасибо Министерству печати и информации Республики Дагестан, а также Городскому центру туризма!

UPD. Вот прислали ссылку на видеозапись с Абдулжалилом:

Дагстайл

На дорогах нашей необъятной родины все чаще и чаще можно встретить посаженные автомобили с минимальным клиренсом. «Чем выше горы, тем ниже Приоры» — любят повторять очевидцы, не погруженные в тему тюнинга занижения. Изначально эта мода пошла из Мексики и постепенно распространилась в США. Сегодня лоурайдеров можно встретить по всему миру, но максимальная концентрация изящества и великолепия безусловно находится на дорогах кавказских республик.

И не стоит сразу набрасываться со злыми комментариями при виде такой красоты. Попробуйте, сначала, почувствовать и понять этот стиль, этот статус! Поехали?

1. Существует несколько вариантов занижения. Бюджетный вариант — это когда не жалко машину. В таком случае срезаются несколько витков пружин, и ставятся укороченные стойки подвески. Получается дешево и сердито — все кочки ваши. Кроме небольшой стоимости этого варианта тюнинга есть еще один существенный плюс — перед зимним сезоном можно поставить обратно штатные пружины и вернуть подвеску в исходное состояние. Эта операция также полезна при предпродажной подготовке, так как заниженный автомобиль продать сложнее. Особенно, если это касается иномарки. С ВАЗами дела обстоят проще — практически вся молодежь горных республик начинает свое знакомство с автомобильным миром через отечественный автопром. Да и не только горных республик. Я и многие мои друзья начинали водить на восьмерках и девятках.

2. Второй вариант, дорогой и в то же время универсальный — установка пневматической подвески. В таком случае стоимость тюнинга может приблизиться к исходной стоимости авто. Особенно, если речь идет про Калины и Приоры — именно эти модели завоевали популярность среди кавказских водителей. Вместо привычных пружин и амортизаторов вступают в игру пневматические подушки, давление в которых контролируется отдельным компрессором. В Европе распространены автобусы, которые на остановках «садятся» правым боком на пару дециметров, чтобы пассажирам было удобнее выходить. Когда двери закрываются, автобус возвращается в обратное положение. Такая же система используется в лоурайдерах — клиренс автомобиля меняется за пару секунд и регулируется нажатием одной кнопки.

3. Улица Правды в Москве. К сожалению автомобиль стоял без водителя, и я снял только инстаграмку.

4. Улица Полярников в Грозном. Добрые и открытые ребята с оглушительным туц-туц подъехали к нашей гостинице. Остановились, их черная как ворон Приоры со звуком пышшшш села на пузо. Я взял фотоаппарат и пошел знакомиться.

5. Женя, любящий хозяин своей Приоры, начал экскурсию с салона. Очень не привычно было садиться в автомобиль, который лежал на земле. Нужно было лишь переступить дерной проем и буквально сесть на асфальт. Высоту посадки можно оценить по стоящей рядом Тойоте.

6. Музыки много не бывает.

7.

8. В багажнике свободного места нет, все занято усилителем. Мешок картошки можно положить в ноги задним пассажирам, а вот детскую коляску лучше оставить дома.

9. После серьезного изменения подвески автомобиля, любителям подобного тюнинга приходится использовать оптимальные маршруты перемещения по городу. И главными критериями становятся не расстояния и пробки, а плохая дорога и лежачие полицейские. В случае пневмоподвески перед препятствием можно увеличить клиренс. Но если речь идет о спиленных пружинах, то в ход идут доски — неотъемлемый атрибут лоурайдера.

10. Блок управления подвеской спрятался под магнитолой. Машина поднимается и опускается за пару секунд. Стоимость данного тюнинга вылилась для владельца в 250 000 рублей.

11. Раньше я скептически относился с заниженным автомобилям и не понимал это направление. Но после неоднократных поездок на Кавказ я изменил свое мнение. Это же определенный стиль, целая эпоха. Мы же с удовольствием рассматриваем фотографии пакистанских грузовиков, похожих на новогодние елки. Также можно относиться и к лоурайдерам. Другой вопрос, скажете вы — пакистанские грузовики не рассекают по МКАДу на бешеных скоростях. Да, это так. Но это уже совсем другой разговор.

Спасибо Жене и его друзьям за милую беседу и небольшую экскурсию в мир лоурайда. Мир всем на дорогах!

Комментарии

Отправить комментарий