Более 3 000 лет истории тату: искусство татуировки сквозь века

Почему во все известные эпохи и на всех известных территориях люди оставляли и на своем теле несмываемые следы – от простых орнаментов до поражающих совершенством многоцветных рисунков? Почему многие из нас делают это сейчас? Можно ли определить момент, в котором татуирование становится искусством? Искусство ли это вообще? Эти и другие вопросы задает выставка «ТАТУ», которую проводит ГМИИ им. А.С. Пушкина совместно с парижским Музеем на набережной Бранли. Пытаемся найти на них ответы и отправляемся по следам развития татуировки от древних времен до современности.

Альпийская находка

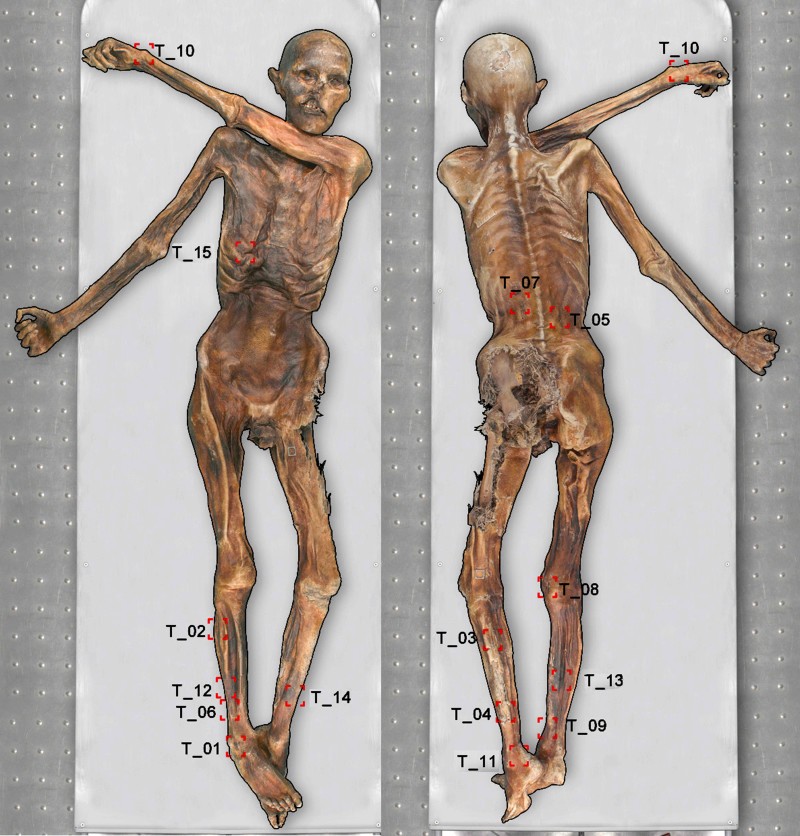

Обычным осенним днем 1991 года немецкие туристы в Альпах наткнулись на заледеневший труп мужчины. Приняв его за жертву неудачной альпинистской вылазки, они решили, что бедняга немало лет пролежал забытый во льдах. Но когда останки передали к ученым, те выяснили, – этому «альпинисту» уже более 5300 лет.

Так была найдена еще одна мумия древнего человека, уцелевшая благодаря подходящим климатическим условиям. Мужчину, при жизни ростом около 160 см, которого смерть настигла в возрасте 30-45 лет, нарекли в честь места находки, долины Эцталь, – Этци. В ходе тщательных исследований удалось выяснить, что древний человек занимался охотой и сельским хозяйством, носил шапку и обувь из медвежьей шкуры и, предположительно, умер в бою, забрав с собой четырех своих врагов. Обычная судьба человека той эпохи. Но было у Этци и кое-что, что отличало его от похожих находок. На его теле было обнаружено 57 (а позже и все 61) татуировок в виде линий и крестов.

Рисунки на коже Этци – самое древнее свидетельство практики татуировок. Теперь доподлинно известно, что уже тогда люди делали разрезы и втирали в них смесь красящих пигментов вроде угля с разными травами. Для чего они это делали и носили эти древнейшие тату какие-либо значения или нет – пока что остается под вопросом. Но в отношении Этци есть догадки. Большинство линий сосредоточены на позвоночнике, коленях и ногах, что совпадает с традиционными точками акупунктуры (одно из направлений традиционной китайской медицины). Хотя принято считать, что эта практика появилась на 2000 лет позже жизни этого человека. Рентген и более тщательное исследование подтвердило, что у Этци действительно болела спина и ноги от нагрузки во время путешествия по Альпам, а также он страдал от артрита и паразитов в желудочно-кишечном тракте. Татуировки как раз были нанесены на места, где он испытывал боль. Выходит, у акупунктуры гораздо более сложная и древняя история.

Древний язык татуировки

Зарождение истории татуировок можно проследить по различным артефактам – от египетских мумий до статуэток с гравированными узорами. Из глубины веков этот социокультурный феномен дошел до современности, став частью визуальной культуры. Чтобы запечатлеть и осмыслить этот многовековой процесс, Музей на набережной Бранли в Париже разработал выставку «Тату», которая сейчас гастролирует по миру.

Теперь она остановилась в ГМИИ им. А.С. Пушкина, который традиционно освещает не только изящные искусства, но и знакомит нас с историями цивилизаций через призму культуры. Выставка попутно вобрала в себя новые экспонаты из Государственного Эрмитажа, Кунсткамеры, Государственного исторического музея, Российской государственной библиотеки, а также Студии Вима Дельвуа, художника Фабио Виале и других частных коллекций.

«Мы расширили эту выставку и повернули ее к нашему зрителю через вещи, которые есть в наших коллекциях, но которые сложно актуализировать за счет их «особенной» тематики, которая не так часто выходит из тени. Главная идея выставки – в том что татуировка уже стала частью визуальной культуры современности. К ней обращаются современные художники. Мы хотим осмыслить: что есть татуировка, что это за язык, может ли она быть языком искусства или нет», – комментирует куратор выставки Варвара Шкерменева.

Для того, чтобы вынести татуировке вердикт, следует обратиться к самым истокам этого феномена. Практика занесения красящих пигментов под кожу существует со времен первобытного общества. Еще Чарльз Дарвин отмечал: «Нельзя назвать ни одной большой страны, от полярных областей на севере до Новой Зеландии на юге, где бы туземцы не татуировались». Эта цитата встречает гостей на пороге первого зала выставки, где представлен целый этнографический срез традиции татуировки от Чукотки до Мьянмы.

«Татуировка – явление очень широкого географического охвата. От островов Тихого океана до Северо-Запада Америки везде есть традиционная татуировка, и мы постарались максимально полно это представить на графическом материале, на самих татуировальных инструментах», – добавляет куратор выставки Александра Савенкова.

Загадочные узоры, символические рисунки и знаки, безвозвратно нанесенные на кожу, были сродни летописи жизни или скрижалей с заклинаниями, которые всегда были «под рукой». Когда конкретно и кому именно впервые пришла в голову идея втереть уголь в порез, мы вряд ли узнаем, но проследить историю татуировки можем.

Древний Египет – одно из мест зарождения тату. Наглядный пример – знаменитая ложечка в виде плывущей девушки с цветком лотоса периода Нового царства (XIV век до н.э.), экспонат из постоянной экспозиции ГМИИ им. А.С. Пушкина. Если вы и раньше посещали музей, то наверняка обращали на нее внимание. Но далеко не все замечали вырезанные символы на пояснице и бедрах девушки, которые изображают тату. Частично они посвящены богу Бэсу, хранителю домашнего очага, связанному с культом богини плодородия. Существование традиции тату в Древнем Египте подтвердили и недавно найденные мумии с накожными рисунками в тех же местах.

Существует не так много древнеегипетских артефактов, которые рассказывают о местной традиции татуировки, в отличие от других древних народов, в которых нательные узоры были чуть ли не стержнем культуры. Техника и инструменты нанесения могли отличаться – где-то пользовались ножами, где-то шипами кактуса или острыми раковинами, костями рыб, позже использовали специальные палочки вплоть до изобретения электрических машинок. Пигменты тоже зависели от доступных веществ – в основном, это была сажа, пепел или чернила (так и произошло слово «тату»: от таитянского слова «татау», которое означает «помечать или наносить удары»). Все это разнообразие представлено на выставке. Например, зарисовки и папуасские татуировочные инструменты из первой поездки Миклухо-Маклая на южный берег Новой Гвинеи, где исследователь сделал себе на память пару тату.

По описанным выше способам нанесения несложно догадаться, что процесс был далеко не безболезненным. Однако люди упорно покрывали узорами даже самые чувствительные участки кожи, например, лица. Это говорит об особом статусе тату. Известно, что такие древнейшие цивилизации как майя, инки и ацтеки использовали рисунки в ритуалах. Похожим образом к ним относились и кельты, и, вероятно, те же египтяне.

Какие бы мистические смыслы ни вкладывались в вытатуированные узоры, они почти всегда так или иначе являлись изображениями животных и природных явлений. Люди запечатлевали то, что их окружало, и наделяли рисунки силами амулетов и оберегов. Иногда татуировки становились знаком статуса. Например, фракийским царям их делали еще в младенчестве, чтобы подчеркнуть высокое положение в обществе. У некоторых народностей (например, айну в Японии и чукчей) наличие тату на лице говорило о том, что девушка уже совершеннолетняя и готова к замужеству.

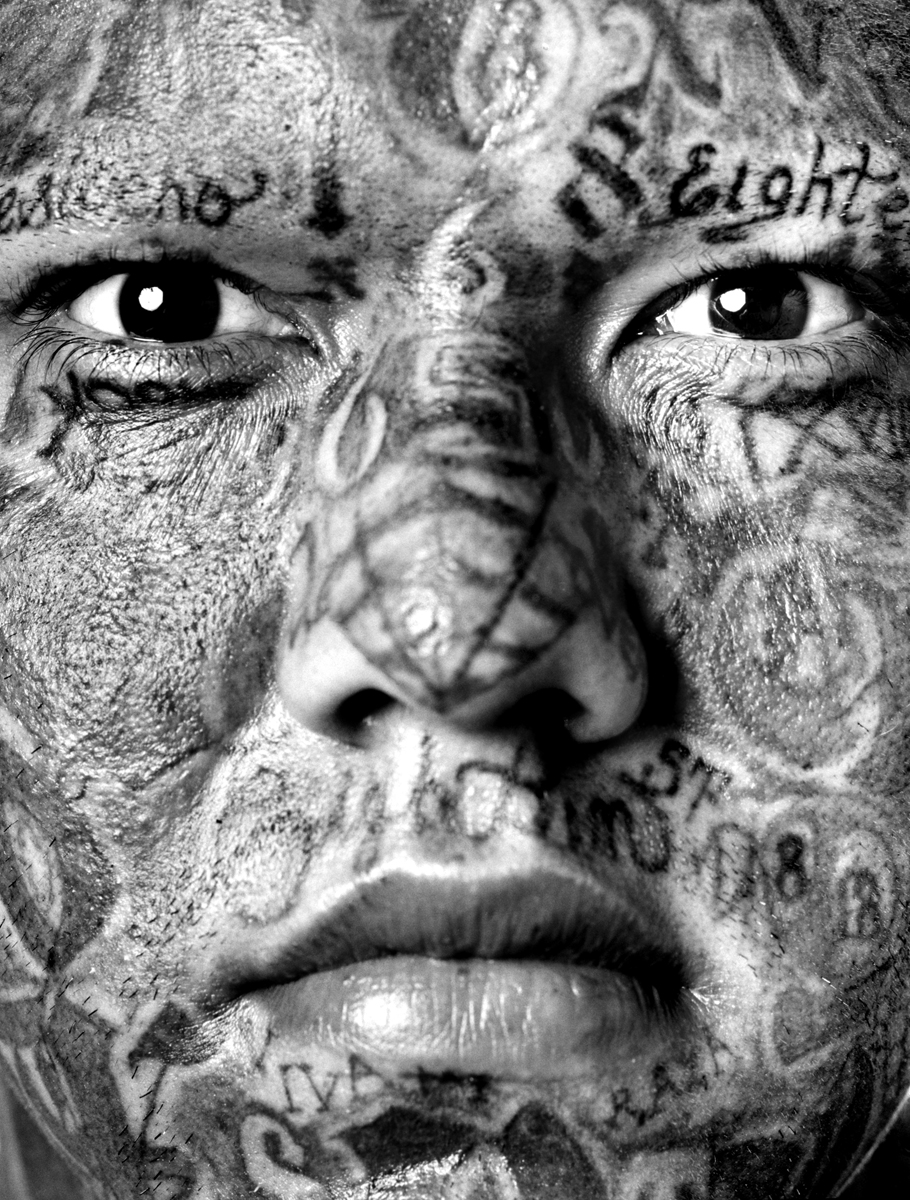

В зале, где представлен Азиатско-Тихоокеанский регион, кроме серии гравюр, иллюстрирующих плавания Крузенштерна, Головнина и Биллингса-Сарычева, собрана коллекция фотографий маскообразных татуировок племен маори – моко. Для них хитросплетенные узоры на лице были одновременно и боевой раскраской, и коллекцией побед. Тату наносились за подвиги и триумфы в бою и были знаком статуса и принадлежности к роду, поэтому после смерти по этой маске соплеменники могли оценить славу воина. Высшей почестью для покойника было отрезание и засушивание головы в качестве реликвии племени.

Искусство аутсайдеров

Со временем в отдельных регионах искусство татуировки совершенствовалось, приобретая все более художественные черты. В Японии, как и в античном мире, где с помощью тату клеймили преступников, отношение к татуировке было неоднозначным. В то время как гейши обходили запреты на обнаженное тело татуировками, а влюбленные делали парные тату на ладонях, в высших кругах старались избегать этой традиции, а со временем и вовсе запрещать. Однако это не останавливало «народное творчество»: подпольно появлялись и продолжали работать настоящие мастера своего дела, превращая спины своих клиентов в японские гравюры. Запретность и болезненность процедуры, требующей выдержки, стали привлекать криминальные группировки, положив начало мафиозным татуировкам.

Вскоре благодаря путешествующим морякам тату стала распространяться по всему миру. Попав в Европу через исследовательские экспедиции, привезенных аборигенов и моряков, татуировка из экзотического явления превратилась в признак аутсайдерства. Этому посвящен выставочный зал «От глобального – к маргинальному», рассказывающий об отрицательном отношении к рисункам на коже – как в античные времена, когда те служили клеймом для преступников и рабов. Такое отношение к тату еще долго сохранялось благодаря вниманию со стороны нарушителей закона.

Тату на Чукотке

Существовала традиция татуировки и в России, например, на Чукотке. Запечатлеть ее удалось Дмитрию Бабахину, татуировщику из Петербурга, который занимается изучением истории этого ремесла. Благодаря ему на выставке будут продемонстрированы ранее нигде не представленные примеры исчезающей женской лицевой татуировки.

«Нам часто задают вопрос: была ли в России традиционная татуировка? И тут первым делом вспоминаются алтайские мумии Пазырыкской культуры, которые хранятся в Эрмитаже – но про них уже все знают. А если говорить о живой традиции татуировки, то немногим известно, что есть в России. А в России есть, на Чукотке, традиция женской татуировки, которая до сих пор жива, но жива в виде 4 пожилых женщин, носительниц этих татуировок. Дмитрий Бабахин занимается изучением этой традиции, которая уйдет вместе с ними», – рассказывает куратор выставки Александра Савенкова.

На выставке будут представлены фото работ в полинезийском стиле этого профессионального татуировщика, а также фото одной из пожилых чукотских женщин с лицевой татуировкой. По итогам путешествия на Чукотку Дмитрий вместе со своими единомышленниками снял двухчасовой фильм.

«В какой-то момент мы поняли, что у нас тоже есть такая древняя культура. Тогда мы за два года подготовили поездку на Чукотку. Связывались с комитетом по малочисленным народностям и пытались выяснить количество бабушек, их точное место проживания. И вот, позапрошлым летом, мы поехали, – рассказывает Дмитрий. – Эти татуировки – инициация, переход девочки в девушку. Девушки-эскимоски без татуировок были чем-то странным. Чукчи же приняли эту традицию чуточку позже. Они делятся на морских охотников и оленеводов, и у последних тату были, как мы предполагаем, признаком достатка. Татуировались девочки из более обеспеченных, зажиточных семей, у кого было больше оленей… Также есть ряд определенных историй и мифов, как нам рассказывали, с чем это связано и как это работает в загробном мире».

Все новое – хорошо забытое старое

Спрос на тату рос, пока наконец не привел к появлению первых тату-салонов в Европе и Америке. В 1870-х в Нью-Йорке уже можно было посетить сразу несколько таких, а в 1891 году была запатентована электрическая татуировочная машинка. Настало время волны особой популярности татуировок, когда к морякам, солдатам и циркачам присоединились бунтующая молодежь и современные андеграундные художники. Эта волна вознесла рожденную в глубокой древности традицию и, преобразовав ее, донесла до наших дней.

Внимательно рассмотрев долгую и сложную историю татуировки в виде многообразия архивных и этнографических материалов, как-то странно воспринимать ее по-прежнему в последнем зале выставки, посвященном современным художникам – теперь появляется осознание, насколько глубоко в древность уходят корни тату-мастерства. Одно только наличие слова «художник» по отношению к мастеру тату уже показывает, какие глобальные изменения претерпела эта традиция, а главное, как сейчас меняется отношение к ней.

Взглянуть на татуировку с новой стороны, как на часть визуальной культуры, предлагают такие ведущие современные мастера, как Хенк Шиффмахер, Лео Сулуэта, Филип Лю и другие. Они предоставили свои работы на силиконовых моделях, а также эскизы татуировок на все тело (бодисьютов) на холсте. Также на выставке представлены работы современных художников Фабио Виале и Вима Дельвуа. Они используют образный язык татуировки в своем творчестве: Фабио работает на мраморных скульптурах с аэрографией в виде татуировок, а работы Вима Дельвуа – татуированные шкуры свиней, мимикрирующие под станковую живопись. Среди экспонатов есть и творчество российских художников: Александра Грима и Дмитрия Бабахина.

«Как показать татуировку? Это то, что живет с человеком и уходит вместе с ним, поэтому французские кураторы выбрали особый материал, который был создан специально для этой выставки: силиконовые модели частей тела. Известные современные тату-художники, отобранные французскими кураторами, нанесли на них свои рисунки. Такой показ татуировки нигде не был представлен», – уточняет куратор выставки Варвара Шкерменева.

Несмотря на новые значения татуировок или вообще их отсутствие как у чисто декоративного явления, многие современные мастера сегодня обращаются именно к традиционным техникам и стилям. Это и свежий взгляд на старое, и стремление сохранить аутентичные традиции.

«Мы наблюдаем ренессанс татуировки. Она все чаще встречается нам в повседневной жизни, проникая в сферу моды и дизайна, становясь частью визуальной культуры современности, и представляющей собой явление, требующее нашего осмысления. Те же современные художники используют татуировку как медиум, вкладывая определенные значения», – поясняет куратор выставки Варвара Шкерменева.

Долгий и тернистый путь татуировки от предмета этнографических исследований до феномена современной культуры заслуживает того внимания, каким его окружают в ГМИИ им. А. С. Пушкина. Отношение к тату меняется по прихоти непостоянной моды, но одно остается неизменным: татуировка на сегодняшний день – одна из самых непонятых форм визуальной культуры и важная часть мировой истории.

Комментарии

Отправить комментарий