Аудио кассеты, о которых вы даже не слышали

Компактные и удобные аудиокассеты мы помним хорошо. В СССР использовали только один тип, а в мире существовало множество других типов аудиокассет, о которых мы даже не догадывались.

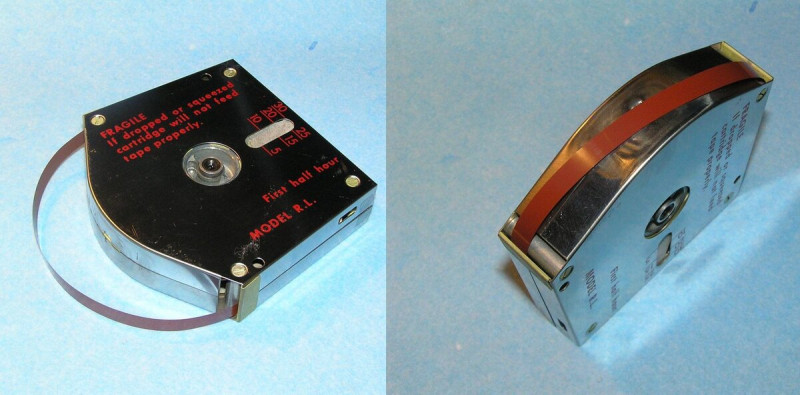

Бобины с магнитной лентой, которые стали популярны в 50-60 годах, имеют ряд недостатков: собирают пыль, грязь и жир с пальцев, требуют много времени на заправку ленты. Первые попытки создать закрытую аудио кассету выглядело так:

Ну и сам кассетный магнитофон был "очень компактный"

В США компания “Mohawk business machines" производила свой тип кассет. В нем две катушки располагались одна над другой.

магнитофоны к этим кассетам уже был вполне компактным, хоть и ламповые 220 х 100 х 55 мм. Вес 1,2 кг.

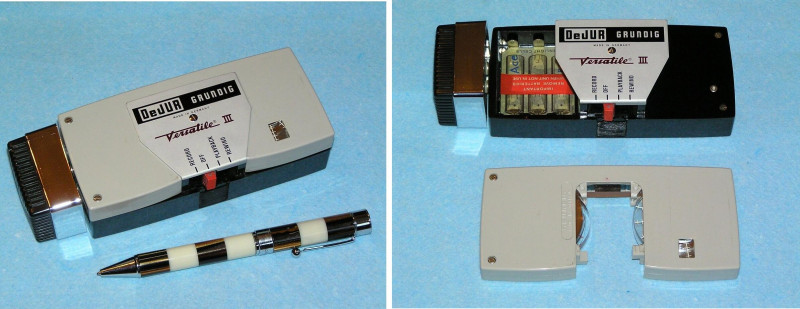

Немецкий концерн Grundig разработал свою конструкцию аудиокассеты для переносного диктофона.

Выпускался с начала 60х годов. Габариты Габариты 133 х 60 х 15 мм.

Еще одна американская компания “Dictaphone corp. New York” производила свой тип аудио кассет. По размерам она была компактнее, а корпус и и катушки изготавливались из алюминия

для сравнения на левом рисунке обычная компакт-кассета.

Японская фирма Sanyo выпускала свой тип кассет. Интересно была сделана кинематика: катушки со стороны соприкасанья были покрыты резиной. Вал двигателя входил между дисками и прижимая к диску передавалось вращение.

габариты кассеты составляли 74 х 67 х 28 мм

Австрийская компания "Stuzzi Ges. mbH; Wien" выпускала свой тип кассет. На торце имелась шкала расхода ленты-прообраз счетчика.

Габариты кассеты 145 х 78 х 28 мм. Вес 330 г

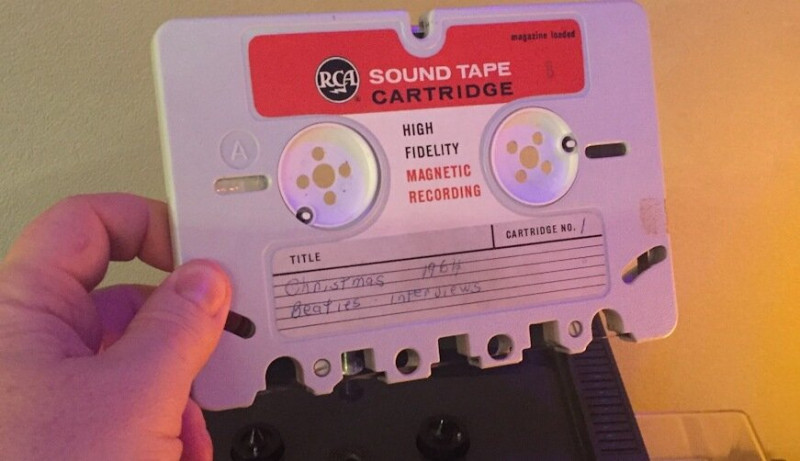

Еще один интересный формат кассеты 50х годов, который использовался в магнитофонах "RCA Victor".

габариты кассеты 182 х 125 х 12 мм

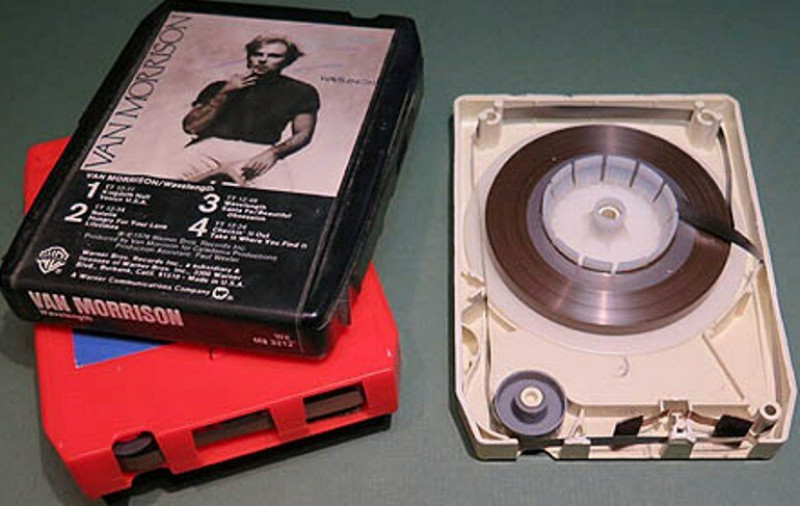

Интересный формат кассет получил распространение в середине 60х годов в США Stereo 8 (8 Track). Лента в кассете склеена в кольцо и имеет 8 дорожек записи. При проигрывании головка воспроизведения сама переходит с дорожки на дорожку.

Из-за принципа намотки пленки пришлось отказаться от режима перемотки-ленту просто разрывало. Хотя удалось реализовать режим ускоренного воспроизведения. Этот стандарт поддержали американские гиганты Ampex, RCA, Motorola.

Все эти кассеты (а так же еще множество других) были конкурентами компакт-кассете Philips, представленной миру на Ганноверской выставке 1963 года. Трудно пришлось бы детищу Philips , если бы не удалось договориться с Sony. Ради этого Нидерландским хлопцам пришлось полностью отказаться от авторских прав и отчислений. Зато это позволило вытеснить с мирового рынка остальные типы аудио кассет и стать самым массовым аудио продуктом 20 века.

В СССР выпуск компакт кассет началось в 1968 году, а первый кассетный магнитофон "Десна" появился лишь в следующем году. Пленку для кассет долгое время закупали в ГДР у фирмы ORWO.

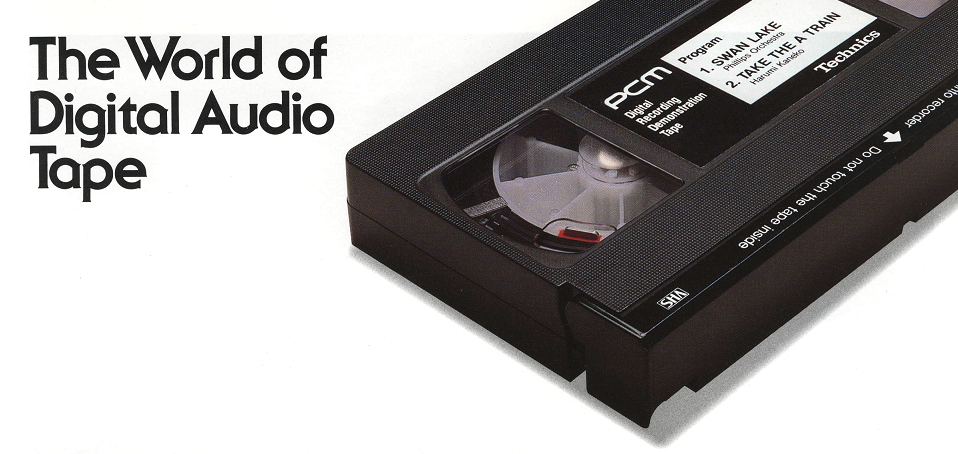

Была ли жизнь до Audio CD или как ЕЩЁ раньше писали цифровой звук

Давным-давно, когда любителей прогревать кабели и ставить “гармонизаторы питания” еще не существовало, а проигрыватели звуковых фонограмм были сплошь аналоговыми, очень шумными и почти всегда монофоническими, суровые японские инженеры из города Токио пришли к выводу, что хватит это терпеть и пора, наконец, осваивать новые горизонты, заодно совместив приятное с полезным — мечтой показать огромный кукиш бака гайдзинам.

Так как преимущество в сфере видеозаписи к 60-ым годам уже прочно закрепилось за американцами (дедушка Понятофф ещё в 1956 г. выпустил первый в мире видеомагнитофон Ampex VR-1000, мгновенно похоронивший телекино; чуть позже подтянулись Советы), было принято решение развивать неизведанное тогда ещё направление цифровой звукозаписи. А тут как раз и разработка бледнолицых оказалась как нельзя кстати — ведь мало кто сейчас помнит, что многие десятилетия подряд именно огромные катушечные видеомагнитофоны с вращающимися головками были чуть ли не единственными устройствами, способными обеспечить самую большую плотность записи данных на квадратный сантиметр, и при этом развить такую скорость чтения сигнала, что никаким перфокартам и не снилось — речь шла о мегагерцах полезного частотного диапазона, отдаваемых с магнитной ленты ежесекундно.

Это Ampex VR-2000B, видеомагнитофон формата «Квадроплекс», предок батиного видака в закромах твоей антресоли и… прадед потокового радио в твоём смартфоне.

Тут, кстати, стоит отметить, что японцы были далеко не первыми, кто решил поиграться с импульсно-кодовой модуляцией (Pulse-code modulation, или просто PCM), т.е. кодированием определённых частот в виде набора единиц и нулей. Первые примитивные устройства для передачи цифровой информации по телеграфу появились аж в двадцатые годы XX века — так, Бартлейнская кабельная трансмиссионная система могла передавать картинки (!) по трансатлантическому кабелю из Лондона в Нью-Йорк аж с 5 градациями серого (т.е. 5 битами квантования).

Но именно японским инженерам удалось решить технически сложную задачу, выведя технологию цифрового кодирования информации на новый уровень и навсегда преобразив мир музыки (а позже и видео).

Технические сложности

Ведь с записью на ленту всплыла ровно та же проблема, что и с передачей данных на дальние расстояния. Магнитная лента тех лет не отличалась высоким качеством, очень быстро изнашивалась, да и в целом обладала неким постоянным уровнем выпадений полезного сигнала. И если для аналогового телевидения шестидесятых это не было большой проблемой, то для цифрового потока данных такое внезапное внесение рандома в сигнал приводило к катастрофическим изменениям амплитуды и частоты, и соответственно, слышимым уху искажениям. Данные необходимо было защитить таким хитрым алгоритмом, который позволил бы восстановить из оставшихся целых фрагментов сигнал вновь в первозданном виде. В чём японцы и преуспели в последующие годы.

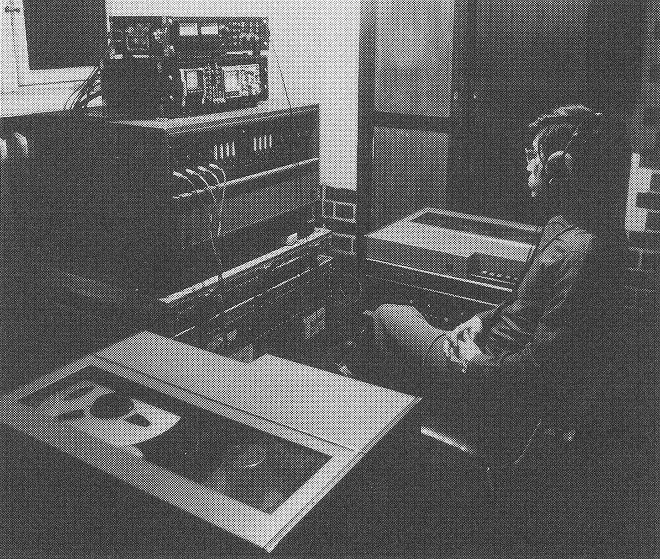

Уже в 1967-ом на свет появляется первый рабочий прототип, созданный в сотрудничестве Японской вещательной компании (NHK) и Nippon Columbia (Denon). А ещё чуть позже Denon уже самостоятельно конструирует свой кодер-декодер цифрового аудиосигнала, обозвав его DN-023R. Честно говоря, это было не совсем… устройство, а скорее целый шкаф, доверху забитый электроникой, в довесок к которому пододвигалась тяжеленная тумба с катушечным 2” видеомагнитофоном, собственно аналоговый видеосигнал которого использовался… как носитель цифровых аудио-данных. И лишь только в такой причудливой связке они вместе способны были ожить и поразить слушателя невиданным доселе качеством фонограмм.

А качество звучания этого чудовища было на тот момент весьма внушительным: несжатый поток цифровых данных со скоростью передачи 7.18 МГц превращался в 13-битное, 2-, 4-, или 8-канальное аудио с частотой дискретизации 47.25 кГц (20 — 23.000 Гц). Что, думаю, покажется весьма необычными для современного читателя характеристиками (битность даже не равна степени от двойки! да она вообще нечётная! но тогда никого это не смущало). Уже этих возможностей с лихвой хватало, чтобы обеспечить детонацию и взаимопроникновение каналов за пределами границ измерения, добиваясь при этом гармонических искажений на уровне менее 0,1%. Если вам кажется это большой цифрой, то напомню, что даже на студийных магнитофонах тех лет — а речь, напомню, идёт о 1972 г. — искажения измерялись ПРОЦЕНТАМИ.

Нет нужды говорить, каким прорывом тогда стал этот… ммм, цифровой рекордер. Отсутствие шумов (отношение с/ш составляли впечатляющие 75 дБ), огромный динамический диапазон и отсутствие девиаций в сигнале просто покоряли слушавших его рецензентов. Т.к. выпущен был DN-023R лишь в единственном числе, брали его в аренду буквально все крупные звукозаписывающие компании, перевозя грузовыми самолётами в концертные залы по всему свету.

Японский дид слушает запись, обложившись видаками и аппаратурой. Вот так и появлялся первый на свете аудиофил...

В преддверии цифровой революции

В семидесятые Япония совершает самый настоящий технологический рывок, стремительно взойдя на олимп мировых лидеров электронной промышленности, что не могло не сказаться и на перспективной отрасли. Всего за менее чем пятилетку было выпущено несколько других экспериментальных моделей PCM записи, один компактнее другого, пока, наконец, в 1977 году компания Sony не представила первый серийный цифровой аудиопроцессор Sony PCM-1. Всего за полмиллиона йен или 4.400 вечнозелёных президентов счастливому обладателю была доступна 20-килограммовая бандура, умевшая пусть несколько меньше чем Denon — каналов было всего 2, ЦАП-АЦП остался 13-битным, а частота дискретизации приблизилась к современному стандарту (44.056 кГц) — однако позволявшая в довесок к своим небольшим (относительно) габаритам сопрягать приставку с только-только появившимися на рынке бытовыми кассетными видаками формата U-Matic, Betamax и VHS. Таким образом, именно 1977 год можно смело называть точкой отсчёта войны “бездушной” цифры за умы и сердца слушателей.

Sony PCM-1 вместе с Betamax магнитофоном, 1977 год.

До появления компакт-диска оставалось ещё пять лет, а работа в лабораториях всех крупных японских и европейских компаний кипела как никогда. За короткий промежуток времени ярко возникали и также быстро исчезали в безвестности огромное количество разработок от Sony, Philips, Denon, Technics, Mitsubishi, JVC, Sansui, dbx, Telefunken и многих других.

На что только ни пытались записать PCM — и на катушки, и на LaserDisc, и на винил (AHD, Telefunken MD) и даже на компакт-кассету (за десять лет до DCC!), но ничего из этого не дошло до прилавков...

Ренессанс

Все эти концепты, прототипы, мелкосерийные модели с сумасшедшей стоимостью, которых отделял лишь исторический миг до появления первых CD проигрывателей, навсегда затеряются во времени, как слёзы в дожде так и оставались бы уделом одиночек-архивариусов, если бы не обрели неожиданную вторую жизнь в небольшом, но очень активном техногикерском коммьюнити #FagearTechCorner, основателем которого стал собиратель старых железок и меломан Макс “Fagear” Крюков, известный своим «ухоусём», доработкой советских колонок и наушников, а также репликами звуковых карт. Позже к нему присоединился коллекционер советской видеотехники Александр “kokovin93” Коковин (который Bunker Dance). И где-то на стыке их интересов затесался некто VCD, вовремя подбросивший в новоиспечённое сообщество свой ролик про покупку одной жутко дорогой и никому неизвестной вундервафли, а именно — Technics SV-P100, представляющей собой, как позже выяснилось, самую первую попытку дать готовый домашний цифровой аудиомагнитофон простому японцу (если у него, конечно, были свободные 600.000 йен), скомбинировав PCM-приставку и видеомагнитофон в одном флаконе.

Technics SV-P100 собственной персоной. 1981 год.

Характеристики

- Носитель: VHS

- Стандарт PCM: EIAJ Stereo STC-007 (NTSC)

- Квантование: линейные 14-бит

- Частота дискретизации: 44.056 кГц

- Частотные характеристики: 2 Гц — 20 кГц (±0.5 дБ)

- Гармонические искажения: менее 0.01% (1 кГц)

- Динамический диапазон: 86 дБ

- Вес: 21 кг

- Потребляемая мощность: 90 Вт

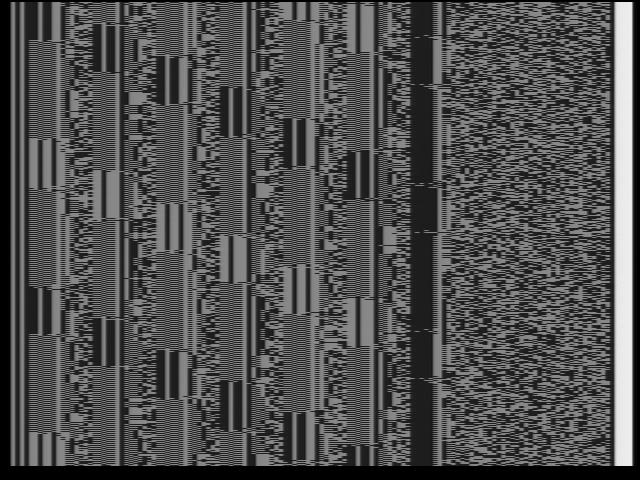

Забавно, но ведь Technics SV-P100 вполне мог стать тем, чем впоследствии запомнился CD — удобным и простым в использовании массовым форматом цифрового аудио. Однако непомерно высокая цена, сырость цифровых схем, из-за чего корректор ошибок часто не справлялся со своей задачей, и самое главное — боязнь держателей звукозаписывающих лейблов перед аппаратурой, позволяющей в бытовых условиях записать абсолютно идентичную копию с оригинального носителя (что впоследствии едва не убило DAT) — все это это сыграло против SV-P100, в результате чего “цифровидик”, как и все его PCM-собратья, просто канули в лету… пока энтузиасты волею случая не переоткрыли для себя столь необычный вид техники, стоящий где-то между видео и аудио. И ключевым поворотом в этой истории стало видео от Макса Крюкова с большой распаковкой японских некро-железок, в числе которых затесалась и PCM-приставка Sansui, которую он попробовал подключить к видеомагнитофону. Ролик получил неожиданную популярность, и ряды заражённых странным увлечением записывать динамически меняющиеся QR-коды на VHS-кассеты (и не только) стали стремительно расти.

Именно так выглядит PCM сигнал на экране телевизора, если кассету с ним воспроизвести с обычного магнитофона.

Да не просто записывать, а ещё и пытаться этот формат понять, от-реверсинжинирить и повторить, создав свои собственные аудио-процессоры и программные декодеры… но об этом в следующей статье.

Комментарии

"Жир с пальцев" мог собирать лишь кусочек в два-три сантиметра, который приходилось брать в руки для заправки в противоположную катушку. Пыль и грязь бобина с пленкой никак не могла собирать, если хранилась в фабричной картонной коробке, а не валялсь на полу.

Времени на заправку много не уходило, уже через месяц после покупки магнитофона (у меня был Комета-212 стерео) движения пальцев стали как на автомате.

По качеству же звука бобинник уделывал любой кассетник, как тузик грелку. Ели был качественный источник фонограммы и писалось на скорости 19.05.

Егор Летов записывал свои записи на два Олимпа. У себя дома.

Егор был талант. Пока не сторчался вконец.

Он спился Но не с торчался....

Жена его подпаивала....Та которая на басс гитаре играла в его группе.

Об этом и отец Летова говорил. Именно жена была инициатором попоек и бегала за водкой. Хотя сама и не спилась. Типичная женская методика. Теперь она живет в свое удовольствие на отчислениях за продажу музыки группы Гражанская оборона..

Кассеты запечатанные в блоках можно купить.

Есть такой сайт - "Советский антиквариат. От Ильича до Ильича". Там много продается вещей бывших в обиходе в советское время. И в том числе новые запечатнные кассеты... Которые пролежали где то в шкафах и на антресолях. Никто их не продал за все это время и не использовал по своему назначени. Затарка в конце 80-х была очень большая. Покупали все подряд надо ненадо.

Ценность денег падала с космической скоростью, вот и покупали всё подряд.

Сделали схемную ошибку. Разрешили кооперативы на предприятиях. И предприятия часть своей продукции оформляло через коопертив. Придумав другое название тому же товару. Вот недавно видел типичные часы РАКЕТА Петродвоцового часового завода примерно 1990-го года с серпом и молотом и надписью "Перестойка. Гластность" но! надпись на циферблате не РАКЕТА а ПЕТЕРГОФ.

Соответвенно огромные деньги потом выводили с предприятий на руки тем кто участвовал в этих схемах. И это массово было. В итоге у населения на руках оказались гиганские суммы денег. Причем сами предприятия деньги недополучали! А ведь предприятияем нужно было платить за свет, за газ, за ремонты, за сервис, уборшицам и тд. Сами предприятия вгонялись в банкродство. А люди были с огромными деньгами на руках. И люди пытались вложить деньги в товар. Скупали все подряд - начиная от трусов до мотоциклов УРАЛ. И таким образом крах и наступил.

У капиталистов в таком случае наступит не крах, а процветание.

Так у копиталистов полностью свои предприятия. И полученные от продажи товара деньги идут на то чтобы это предприятия фунционировало и развивалось.

А в СССР в конце 80-х годов как было. Разрешили делать кооперативы на предприятиях. А предприятие как работало так и работало только часть товара оформляли так как будто он сделан в кооперативе. И деньги уводили на кооперативы а сами предприятия должны были гасить все расходы - за свет, за газ, за ремонт оборудования, за сырье, за оплату уборшицам и кладовщикам и пр. В итоге сами предприятия вгонялись в банкроство. А у людей денег на руках стало резко много. Денег которые они получили из коопертивов. И люди не знали куда деньги девать- супали все подряд надо и не надо.

Вот смотрел сайт "От Ильича до Ильича. Советский антиквариат". Там продаются типичные часы РАКЕТА с большими цифрами 0-3-6-9 на белом фоне. По середине циферблата серп и молот и надпись - ПЕРЕСТРОЙКА и ГЛАСТНОСТЬ. Только вместо надписи РАКЕТА на циферблате надпись ПЕТЕРГОФ.... Вот типичные часы которые были выпущены на ПЧЗ РАКЕТА но проведены и оформлены через коопертив.

В советской экономике было два типа круговорота рубля в природе. Был фонд заработной платы, из которого, как вы понимаете, выплачивалась заработная плата. А были оборотные средства, которые перевести в наличку и раздать в виде зарплат или премий предприятие не имело права, даже если их было достаточно.

Горбачев решил дать предприятиям свободу, и как только они сами стали решать, что делать со всеми своими средствами, огромное количество оборотных средств было выведено в фонд заработной платы и роздано работникам. Ну и через кооперативы выводили, тоже было такое.

Это вызвало сразу несколько явлений.

1. Началась инфляция и дефицит буквально всего, так как эти деньги были никак не обеспечены (а в условиях социалистической плановой экономики и не могли быть обеспечены) товарами и услугами.

2. Начались постоянные проблемы с наличкой - привет, чековые книжки! Привет, зарплата в 500 рублей, выданная мне году в 91-м новенькими пятирублевыми монетами - других денег в кассу не привезли. При этом банки стали наличкой торговать. К примеру, предприятие могло получить наличку примерно по курсу 1.5 безналичных рублей за 1 наличный рубль. Это существенно подорвало денежный оборот и разогнало инфляцию еще больше.

3. Дефицит оборотных средств вызвал эпидемию взаимных неплатежей. И пошло-поехало, посыпалось все, реальностью стали очереди за хлебом, забастовки шахтеров, задержка зарплаты по 2-3 месяца, талоны на самое необходимое (хорошо, что не на хлеб).

Как результат, совок накрылся медным тазом безо всякой войны или эпидемии.

Ну вот .. А товар который тогда накупили пролежал в шкафах, на антресолях, на дачах и в гаражах 30-ть лет и сейчас при появлении современных цифровых фотоапаратов, итернета, и сайтов продаж личных вещей эти вещи продают.

И запросто можно купить мотоцикл с коляской УРАЛ или Тула или Восход 1990-го года на которых никто не ездил....Это были личные инвестиции в товар.

И по мелочи много всяких новых вещей продается выпущенных в конце 80-х начале 90-х - начиная от белья, часы РАКЕТА СЛАВА ПОЛЕТ, кассеты в блоках Басф Максвель Сони, джинсы Райфл, одеколон Дзинтарс, детские игры, обувь Цебо, кеды Красный треугольник, фарфоровая посуда в бумажной упаковке, сигареты БТ и Радопи в блоках, водка Пшеничная и Сибирская.

И на торговых интернет площадках с продажей от частых лиц.

И вот магазины появились специализирующихся на перепродаже таких вещей ("Советский атиквариат")

В фильме Криминальное чтиво в Мии Волос дома стоял и проигрывал музыку магнитофон с бобинами. А это 1994 год

У меня и сейчас есть.

Отправить комментарий