Жюль Легра путешествует по России (1894 - 1902 гг.)

Очень интересные и довольно качественные снимки России на стыке веков, а так же выводы автора о русской стране.

Жюль Легра (1866—1938), германист по образованию, автор диссертации о Генрихе Гейне, написанной на французском языке, и диссертации о Карамзине, написанной на латыни, настолько полюбил Россию, что переквалифицировался из историка немецкой литературы в историка литературы русской и стал одним из первых во Франции профессоров-русистов. Книга «В русской стране» (1895), заразившая интересом к России многих французов, вобрала в себя впечатления от первого пребывания Легра в России. Свой анализ русского характера Легра основывает не только и не столько на философских спекуляциях, сколько на реальном знании русских реалий и знакомстве с русскими людьми (в число которых входили, среди прочих, Лев Толстой и Чехов). Легра, конечно, русофил, но его любовь к России далеко не слепа, суждения о ее истории взвешенны, а взгляд на русских достаточно трезв. После просмотра фотографий вы сможете познакомится с заключением из книги Легра.

Путешествие Жюля Легра по северу России (1894 год)

Архангельск. «Ломоносов», самый большой пароход на севере России

Архангельск. Вид на причалы

Архангельск. Набережная

Архангельск. Троицкий проспект

Архангельск.Общий вид

Архангельск. Собор и вид на реку

Великий Устюг. «Моя улица»

Великий Устюг. «Моя улица»

Великий Устюг. Весеннее наводнение

Великий Устюг. Вид на рыночную площадь

Великий Устюг. Вид с колокольни Успенского собора на северо-восток

Великий Устюг. Вид со Сретенско-Владимирской церкви

Великий Устюг. Иоанно-Предтеченский монастырь

Великий Устюг. Молебен

Великий Устюг. На левом берегу Сухоны

Великий Устюг. Набережная

Великий Устюг. Набережная

Великий Устюг. Набережная

Великий Устюг. Общий вид

Великий Устюг. Прокопьевский собор

Великий Устюг. Успенская улица

Вологда. Александровский променад в зимний день

Вологда. Вид на Новинки с Кирилло-Белозерской церкви

Вологда. Вид на церковь Андрея Первозванного

Вологда. Горний монастырь

Вологда. Дмитриевская набережная

Вологда. Домик Петра Великого. Интерьер

Вологда. Домик Петра Великого

Вологда. Молебен на Соборной площади

Вологда. Мост на Никольской набережной

Вологда. Общий вид

Вологда. Пассажирская пристань

Вологда. Соборный мост. Освящение воды

Вологда. Софийский собор

Окрестности Великого Устюга. Деревня Горбачево

Окрестности Великого Устюга. Деревянная часовня в Котовалове, построенная на месте, где, по легенде, выпал каменный дождь из тучи, отведенной от Великого Устюга молитвами Прокопия Праведного в грозовой день 1290 года

Окрестности Великого Устюга. Деревянная часовня в Котовалове, построенная на месте, где, по легенде, выпал каменный дождь из тучи, отведенной от Великого Устюга молитвами Прокопия Праведного в грозовой день 1290 года

Окрестности Великого Устюга. Старая церковь в пяти километрах от города

Окрестности Великого Устюга. Троице-Гледенский монастырь

Окрестности Великого Устюга. Церковь святого Иоанна Устюжского

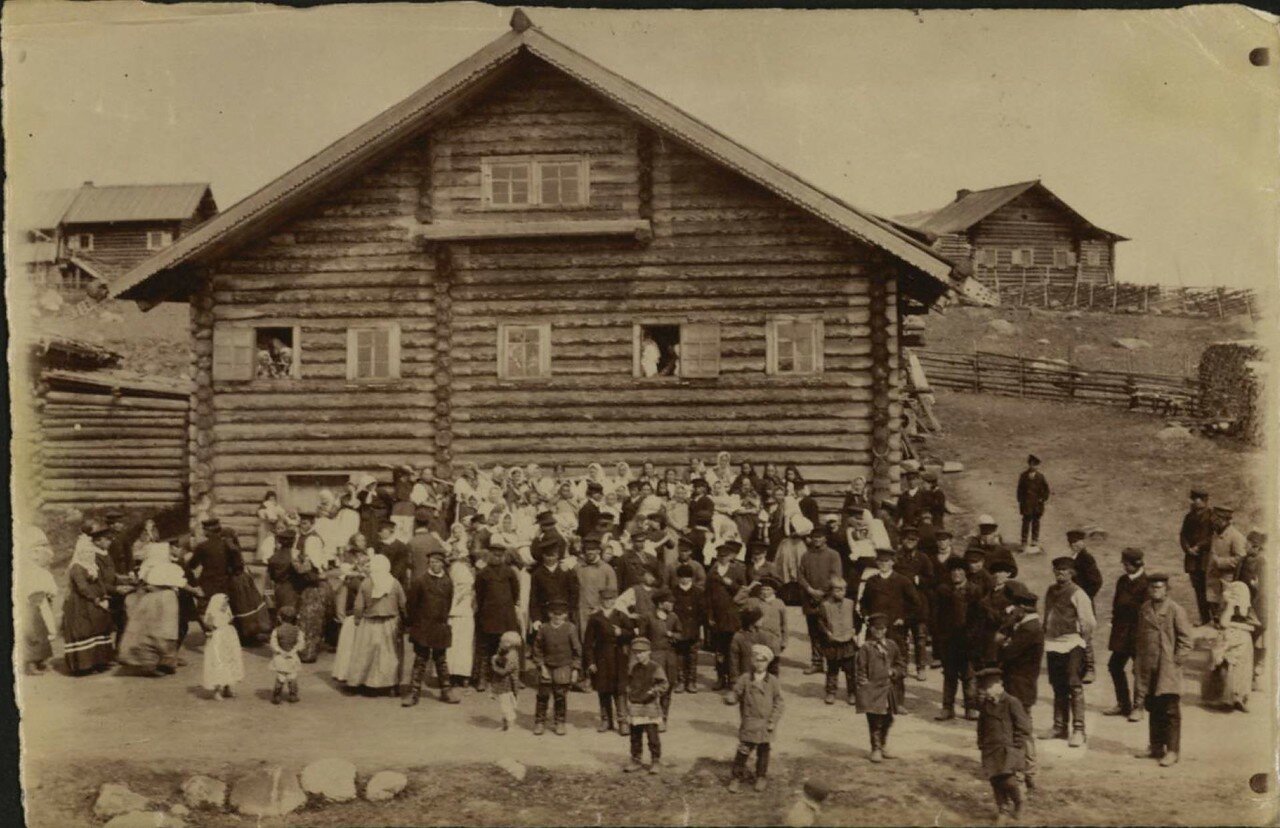

Окрестности города Повенец Олонецкой губернии. Деревенский праздник

Окрестности Петрозаводска. Водопад Кивач

Окрестности Петрозаводска. Водопад Кивач

Петрозаводск. Причал

Петрозаводск. Резиденция губернатора на Петровской площади

Петрозаводск. Соборная площадь

Петрозаводск. Соборная улица. Меблированные комнаты

Тотьма. Вид Тотьмы и реки Сухоны с колокольни

Тотьма. Заключенные работают на причале

Соловки. Монастырская трапезная

Соловки. На крепостной стене

Соловки. Святые врата

Соловки

Соловки

Соловки

Соловки. Соловецкий монастырь

Соловки. На борту корабля

Соловки

Соловки. Гавань

Соловки. В порту

Соловки. На корабле

Соловки. В порту

Соловки. В порту

Соловки. В порту

Соловки. Общий вид

Соловки

Жюль Легра путешествует по России (1901 - 1902 гг.)

1. Вид на Вологду из гавани

1. Вид на Вологду из гавани

2. Вологда. Основные этапы посадки

3. Деревня Мьяке, увиденная с палубы корабля

4. Деревенская церковь в Мьяке

5. Ветряная мельница на берегу Сохоны

6. Лес по берегам Сухоны. 6 сентября

7. Лес между второй и третьей станциями, на правом берегу реки

8. Сухона утром

9. Наша баржа в бедственном положении (заиленная)

10. Наша баржа в беде

11. Котлас в сентябре.18:00

12. Станция Ардачи, утром

13. Пермь. Вид на гавань

14. Пермь. Вид на гавань

15. Екатеринбург. Пруд в 6 часов вечера

16. Екатеринбург. Пруд в 6 часов вечера

17. Екатеринбург. Пруд в 6 часов вечера

18. Тюмень Пригород

19. Тюмень. Река Тобол

20. Тюмень. Ипподром

21. Тюмень. Овраг

22. Тюмень. Овраг

23. Челябинск. Переселенцы на станции

24. Челябинск. Новый город переселенцев, родившийся возле станции

25. Челябинск. Вид на казармы переселенцев

26. Мамлютка, Акмолинская область. Продавщицы на вокзале

27. Петропавловск. Киргизы на вокзале

28. Омск. Дом К. Чермака

29. Киргизская степь. Переселенцы у избы

30. Киргизская степь. Деревня

31. Киргизская степь. Дом

32. Киргизская степь. Дом

33. Киргизская степь. Местные жители

34. Киргизская степь. Березовая роща утром

35. Киргизская степь. Киргиз едет на воле поутру

36. Киргизская степь. Киргизы

37. Устье реки Омь

38. Омск. Мост

39. Омск. Мост

40. Омск. Омь вверх по течению от порта

Один из самых проницательных наших историков написал мне несколько лет назад о русских людях: «Не знаю другого народа, который бы так же сильно очаровывал — и так же сильно разочаровывал». Долгое время я разделял это убеждение; сегодня я, пожалуй, сужу о русских более снисходительно. Разочаровываться приходилось и мне, но я полагаю, что разочарование это всякий раз объяснялось разного рода случайностями. Снисходительность же моя объясняется прежде всего тем, что я увидел, как страдает этот народ, и с тех пор полюбил его еще сильнее.

Когда говоришь о «русских», следует вначале определить, что, собственно, имеется в виду. В России я постоянно общался только с буржуазией и с народом; познания мои, таким образом, ограниченны, и я не намерен это скрывать. Мне недостает знакомства с аристократами и чиновниками; впрочем, сразу скажу, что ни те ни другие меня не интересуют, ибо первые слишком порабощены кастовым духом, а вторыми владеет дух слепой покорности либо неизменной скрытности. Да и вообще русское дворянство сходит с исторической сцены: отмена крепостного права нанесла ему смертельный удар. Цари могли бы, конечно, попытаться придать ему новые силы; однако если бы даже эти меры на время вернули дворянам прежнее могущество, они не сумели бы возвратить им ни нравственного авторитета, ни материального богатства. Что же касается простого народа и среднего класса, они, напротив, представляют собой живые силы нации: кровь их покамест свежа, мозг бодр, энтузиазм нерастрачен; вдобавок очень скоро и знания, и деньги будут принадлежать им одним. Очевидно, что будущее России — за этими двумя сословиями; именно они мне интересны, именно с их представителями я охотно общался. Их-то, и только их, я имею в виду, когда говорю «русские».

Проведя некоторое время в обществе немца или англичанина, я чаще всего понимаю — или думаю, что понимаю, — чем его видение мира отличается от нашего; имея дело с русским, я никогда ничего не знаю наверняка: в то самое мгновение, когда мне начинает казаться, будто я проник в его мысли, он от меня ускользает. — Богатство славянской души, ее многогранность! — скажут одни; — двуличность! — возмутятся другие.

Ни то, ни это, полагаю я. Не следует забывать, что истинное лицо России от нас сейчас скрыто; два главных ее сословия, народ и просвещенное общество (те, кого русские именуют интеллигенцией), предстают перед наблюдателем в ложном свете из-за некоторых превратностей русской истории. Народ до сих пор не избавился от последствий крепостного права, тяготевшего над ним в течение нескольких столетий; просвещенное общество живет с постоянной оглядкой на иностранцев, и эта навязчивая идея мешает ему идти вперед.

Русского простолюдина трудно понять, во-первых, потому, что он очень хитер и очень недоверчив, а во-вторых, потому, что он, пожалуй, далеко не всегда обладает теми душевными богатствами, какие ему приписывают. Крепостное право оказало роковое влияние не только на само крестьянство, но и на все русское общество; оно заставило людей, принадлежащих к другим сословиям, восхищаться характером и добродетелями крестьянина и заблуждаться относительно истинной его натуры. Таким образом, совокупное воздействие исторической реальности и человеческих предубеждений сделало черты этой неразвитой натуры еще более размытыми. Душа мужика подобна плодородной, но не паханной степи, где полезные растения растут вперемешку с сорняками; вглядываясь в эту зеленую зыбь издали, отличить одно от другого невозможно. Только после того, как по целине этой пройдутся коса и плуг, станет ясно, что она в себе таит. А пока этот день не настал, нечего и подступаться к здешним зарослям; самое большее, что можно оттуда вынести, это несколько цветочков в огромном ворохе травы.

Что же касается просвещенного общества, интеллигенции, она также ускользает от нашего понимания. Слишком много в ней заимствовано у иностранцев, и эти заемные черты не только заслоняют качества врожденные, но и порождают непоследовательность, которую мы не умеем правильно истолковать. Последние два столетия русская интеллигенция только и делала, что пристально всматривалась в цивилизацию западных стран и поочередно то подражала ей, то ее проклинала. В результате чувства образованных русских остались по преимуществу русскими, т. е. простыми и юными, идеи же, плод просвещения чисто западного, обрели экзотический оттенок. Отсюда — постоянный внутренний разлад, неверие в собственную цивилизацию, вечные метания между безыскусной природой и утонченными абстракциями. Русские еще слишком молоды, чтобы быть самими собой; дайте им время, и они сумеют примирить свои противоречивые стремления; это пойдет им на пользу. Уже сейчас среди них находятся люди, в которых природные чувства и чужеземные идеи образуют единое целое; но люди эти — великие художники, впрочем, не вполне осилившие душевное смятение, не достигшие совершенного равновесия; судить по ним обо всей нации невозможно.

Очень вероятно, что русским мешает двигаться вперед такое прискорбное чувство, как ложный стыд, внушаемый мнимой замедленностью их развития. Они не могут жить и действовать иначе, как сравнивая себя с иностранцами. Часто кажется, что им хочется не столько преуспеть самим, сколько превзойти соседей: детские заботы, ребяческие потуги! Ради победы в этом соревновании они стремятся получить образование скорее блестящее и разностороннее, нежели основательное; они нагромождают вместо того, чтобы строить.

* * *

Англичане, а вместе с ними и вся современная цивилизация, говорят: время — деньги; русские, напротив, временем не дорожат совершенно. У купцов в России есть пословица, превосходно рисующая их нравы — нравы жадного паука, который терпеливо подстерегает добычу: «Дело не волк, в лес не убежит»[1]. В этой пословице выразился весь характер русского народа: и его терпеливость, и его хитрость, и его смирение.

* * *

Среди ощущений, каким я доверчиво открыл душу в бытность мою в России, иные повторялись так часто, что привели меня к некоторым общим выводам. Полностью ли верны мои ощущения? не смею на этом настаивать; единственное, в чем поручусь: я испытывал их постоянно.

К их числу относится прежде всего ощущение незавершенности; пожалуй, оно главенствует над всеми прочими. Я испытывал его везде и всегда, с первого до последнего дня, в деревнях и в рафинированных столичных кружках. Сам физический облик русских людей, кажется, несет на себе печать незавершенности: черты расплывчаты, взгляд загадочен, туманен. Вся умственная и нравственная жизнь русского народа оставляет такое же впечатление вещи, которую не успели доделать. Все — от установлений, принадлежащих, кажется, иному веку, до верований, остановившихся на полпути между приятием и отвержением догматов, — выглядит незаконченным: все еще только возникает, все пребывает в становлении. При виде этой картины мне приходит в голову бабочка, лишь наполовину вышедшая из кокона.

Поразил меня и русский энтузиазм, особенно тот, который заметен в просвещенном обществе. Многочисленными делами, не имеющими отношения к основному их ремеслу, русские занимаются с величайшим энтузиазмом. Самые вздорные идеи, как и самые благородные начинания, вдохновляют их на отчаянные поступки, кажущиеся нам удивительными: стоит русским отрешиться от повседневной рутины, как они во всем доходят до крайностей. Между тем энтузиазм сродни лихорадке: он рождается мгновенно, из пустяка, но от такого же пустяка и сникает. Точно так же и русские быстро вспыхивают, но не умеют поддерживать огонь. Они скоро устают — не оттого, что им недостает сил, а оттого, что их одолевает скука: окружающий мир производит на них, бесспорно, куда более сильное действие, чем на нас; однако, воодушевившись одним впечатлением, русские тотчас его забывают и переходят во власть другого. Образованная Россия не шествует к просвещению ровным шагом, как Германия; она продвигается вперед рывками и скачками. Отсюда эти вспышки нежных чувств, эти всепоглощающие увлечения, которые внезапно сменяются полным забвением, равнодушием беспричинным и безмерным.

Помимо незавершенности и шального энтузиазма отмечу еще одну черту русских — беспечность, умение не думать о будущем; черта эта поражает нас тем более сильно, что она совершенно противна нашим привычкам. У нас забота о завтрашнем дне лежит, пожалуй, в основании всего нашего душевного порядка; русским эта забота чужда. Они живут сегодняшним днем: будущее для них не более чем призрак, ради которого никто не собирается приносить в жертву насущные интересы. В материальной жизни эта неспособность подумать о том, что случится завтра, нередко навлекает на русских серьезные неприятности, однако в жизни душевной она подчас дает плоды, вызывающие наше восхищение. То, что мы именуем фатализмом и смирением русского народа, — в сущности, не что иное как беспечность, способность не думать о завтрашнем дне. К чему суетиться? — думают русские. Ведь мы не в силах изменить все то плохое, что есть в нашей жизни сегодня; зачем же в таком случае думать еще и про завтра? Апатия, естественно присущая народу, который из-за слишком сурового климата вынужден проводить многие месяцы взаперти или облачаться в тяжелые одежды, лишь усиливает это ленивое нежелание хоть что-нибудь предусмотреть. Русские предпочитают экономить силы и идти по пути наименьшего сопротивления: пассивная покорность требует меньше сил, чем бунт, — особенно если эта покорность не вытекает из подчинения нравственному закону, понуждающему вас к насильственным мерам.

В то же самое время способность не думать о завтрашнем дне вдохновляет и на решительные поступки; люди расчетливые достигают, пожалуй, большего, но идут вперед не так быстро, как люди непредусмотрительные. Тот, кто бросается в бой, не надеясь извлечь из победы какие-либо выгоды и не готовя себе плацдарма для отступления, наносит удары более сильные и более меткие; именно так и поступают русские. Вот почему они ни в чем не знают удержу, вот почему им нет равных ни в доброте — в тех случаях, когда они ее проявляют, — ни в самоуничижении.

Народ, чье становление еще не завершено, народ, еще не вполне обретший свое лицо, народ, обуреваемый неумеренными чувствами, переходящий от энтузиазма к апатии, нетерпеливый и смиренный, самоотверженный без меры, а порой и без меры эгоистичный, — по этому портрету легко узнать народ совсем юный. Русские так сильно пленяют нас, когда мы общаемся с ними у них дома, именно потому, что они еще очень близки к природе; но по этой же причине они так часто нас изумляют. Они охвачены энтузиазмом, самоотверженны, добры и сердечны, как юноша в двадцать лет, но они так же непостоянны и беспечны, как этот юноша, и так же легко впадают в уныние. Как у юношей, чувства у них дольше сохраняют живость, а страсти отличаются большей глубиной; в то же время им чужды раздумчивость и умеренность, приходящие с годами; радости их более шумны, слезы более горьки, отчаяние более мучительно, иллюзии более пленительны, чем у нас; они способны на грубость, на какую не способны мы, но они же обладают неисчерпаемым запасом сострадательной нежности, какую мы не способны выказать, даже если по случайности и сохранили ее на дне души; порой их охватывают порывы безумной доверчивости, вызывающие у нас снисходительную улыбку, а порой — припадки уныния, нам непонятные; они отважны, мы осторожны; они великодушны, мы расчетливы; все дело в том, что они едва вышли из подросткового возраста и силы их льются через край, нам же, давно повзрослевшим, подобная невоздержанность в высшей степени чужда.

Официальная жизнь не дает никакого представления об истинном характере русских людей; здесь царят чопорность, лицемерие и взяточничество. Уезжайте подальше от столицы, где являет себя во всем блеске чиновничья Россия, и там, в провинции, вы увидите, что такое Россия юная. Порой ее наивность вызывает у нас усмешку; порой ее недостойные сыны нас возмущают; но, как бы там ни было, имея дело с теми прямодушными русскими, чей энтузиазм не знает границ, мы молодеем и начинаем гораздо больше ценить жизнь.

***

Вот уже полтора дня, как в сером тумане я еду к немецкой границе; я перечитываю восхитительный рассказ Льва Толстого «Смерть Ивана Ильича», и чтение наводит меня на некоторые размышления. Рассказ этот, куда более нравоучительный, чем любая проповедь, жесток и безжалостен... Жить и действовать, не зная, что такое доброта и милосердие; жениться и плодить себе подобных, не зная, что такое любовь и подлинный союз сердец, — вот жизнь Ивана Ильича; такова же и смерть его, вполне заслуженная. В этом заключается заветная идея великого Мистика; в этом же, в сущности, заключается и тот вывод, который можно извлечь из длительного общения с самыми благородными представителями молодой русской нации; все они мыслят сходным образом. Разумеется, мысли эти обличают в них неискоренимых мечтателей, чуждых реальности, и я прекрасно это сознаю, но мечтать так сладостно! Так приятно хоть на время отвлечься от нашей западной действительности и, припав к роднику, совсем недавно вырвавшемуся из скалы, почерпнуть из него хоть толику прямой и здравой веры в жизнь!..

К вечеру серый туман слегка рассеялся и превратился в полупрозрачную дымку, сквозь которую едва различимы зыбкие контуры равнины. Серые невспаханные поля под серым сумеречным небом простираются до самого горизонта — там глаз упирается в тоненькую светлую полоску. Поле наискось пересекает грязная дорога, она теряется вдалеке, у края земли, и, кажется, ведет прямо на небеса. Совсем рядом с железнодорожным полотном остановилась крестьянская телега; низкорослая лошадь стоит неподвижно, и длинная ее грива развевается по ветру. Подле лошади стоит мужик в истрепанном армяке и в лаптях; он смотрит вдаль, словно пытается что-то разглядеть в тумане.

Промелькнувшая картинка потрясла меня: крестьянин в лохмотьях показался мне настоящим символом русского народа, и эта мысль тотчас преобразила для меня весь пейзаж. Грязная дорога, разрезающая в вечернем полумраке унылую равнину и теряющаяся у светлой линии горизонта, — это дорога цивилизации, по которой идет народ-ребенок, безвестный мечтатель; на дороге полно рытвин, она постоянно петляет и все-таки неуклонно поднимается, идет вверх. А крестьянин в лаптях, устремивший куда-то туманный взор и не обращающий никакого внимания на проносящийся мимо поезд, это и есть воплощение русского крестьянского смирения: он не оглядывается назад, он движется вперед вместе со своей верной лошадкой, невзирая на расстояние, усталость, скуку; движется почти бессознательно, не торопясь и не теряя надежды; дорога грязна, ухабиста, тосклива, но все-таки она ведет вверх, к светлеющему небу...

Что же станется с этим мужиком, когда он одолеет подъем?

[1] В оригинале по-русски.

Комментарии

Отправить комментарий