Послевоенный СССР глазами американского писателя

Фотограф Роберт Капа во время путешествия с Дж. Стейнбеком в 1947 по СССР по маршруту Москва – Сталинград – Украина – Грузия сделал много интересных фотографий, которые были опубликованы в книге-репортаже Джона Стейнбека "Русский дневник". Идея книги-репортажа родилась в баре отеля «Бедфорд» в Нью-Йорке, где Стейнбек и Капа обсуждали «что может в этом мире сделать честный, свободомыслящий человек». Предлагаем эти фотографии вашему вниманию.

Стоит отметить, что «Русский дневник» вышел в свет в США 1948 году, после поездки Джона Стейнбека и фотографа Роберта Капы в Советский Союз, и особой популярности на родине писателя не снискал - в период «холодной войны» книга показалась американцам просоветской. В Советском Союзе, при том что творческая репутация Стейнбека-прозаика никогда ни в коей мере не умалялась, «Русский дневник» в то время вообще не стали издавать, посчитав его антисоветским. И только в 1990 году, спустя двадцать два года после смерти писателя, издательство «Мысль» сочло возможным опубликовать эту книгу - ну, как же, перестройка, гласность - и немалым тиражом сто тысяч экземпляров.

Ежедневно в газетах появляются тысячи слов о России. О чём думает Сталин, что планирует русский генштаб, где дислоцированы русские войска, как идут эксперименты с атомной бомбой и управляемыми ракетами, и всё это пишут люди, которые в России не были, а их источники информации далеко не безупречны. И нам вдруг пришло в голову, что в России есть много такого, о чём вообще не пишут, и именно это интересовало нас больше всего. Что там люди носят? Что у них на ужин? Бывают ли там вечеринки? Что они едят? Как русские любят, как умирают? О чём они говорят? Танцуют, поют, играют ли они? Ходят ли их дети в школу? Нам показалось, что было бы неплохо выяснить это и написать обо всём этом».

Идея писателя нашла поддержку у издателей и воплотилась летом 1947 года в поездку по Союзу: Москва – Сталинград – Украина – Грузия.

Присуждая в 1962 году Стейнбеку Нобелевскую премию за «реалистический и поэтический дар, сочетающийся с мягким юмором и острым социальным видением», Нобелевский комитет удивительно верно сформулировал направленность творчества писателя, и это определение как нельзя более точно характеризует, в том числе, и «Русский дневник». Сегодня, глядя из 21 века глазами Стейнбека на послевоенный Советский Союз я сожалею, что содержание «Русского дневника» не удовлетворило ни одну из враждующих сторон. При этом даже в большей степени понимаю американцев – к русским Стейнбек на страницах дневника относится с симпатией и дружелюбием, не замечая (или стараясь не замечать?) «потёмкинских деревень», которые понастроила вокруг заокеанских гостей принимающая сторона.

Позиция СССР тоже достаточно правильна для того времени. Стейнбек оказался непредвзятым свидетелем и, в силу своей независимости, неудобным советской идеологии. Дело в том, что Стейнбек позволил себе не только критику советской бюрократии, подозрительности и неспособности русских пропагандировать в положительном аспекте собственный образ жизни, но и ироничное отношение к культу Ленина.

И вместе с тем, «Русский дневник» наполнен живыми, точными наблюдениями, уважением к подвигу советского народа, восстанавливающего из руин разрушенную страну, пронизан добродушным юмором. В любом случае Стейнбек не выходит за рамки, очерченные им ещё до отъезда в СССР. «Мы условились о следующем: не лезть на рожон и постараться, с одной стороны, не очень хвалить русских, с другой – не слишком их критиковать. Это будет просто честный репортаж: без комментариев, без выводов о том, что мы недостаточно хорошо знаем, и без раздражения на бюрократические препоны. Мы знали, что будет много такого, чего нам не понять, что нам не понравится, и что будет много неудобств. Так происходит всегда в любой чужой стране. Но мы решили, что если и будем что-нибудь критиковать, то лишь после того, как сами это увидим, а не до того».

Не меньшего внимания заслуживает и предисловие к книге, написанное Леонидом Жуховицким, которое сегодня уже тоже можно рассматривать как документ ушедшей эпохи, несущий, с одной стороны - извинения тем читателям, у кого «Русский дневник» мог вызвать читательское сопротивление, а с другой – совмещающий два взгляда на послевоенную эпоху: один - американского писателя, второй – советского публициста, стоящего на пороге распада СССР.

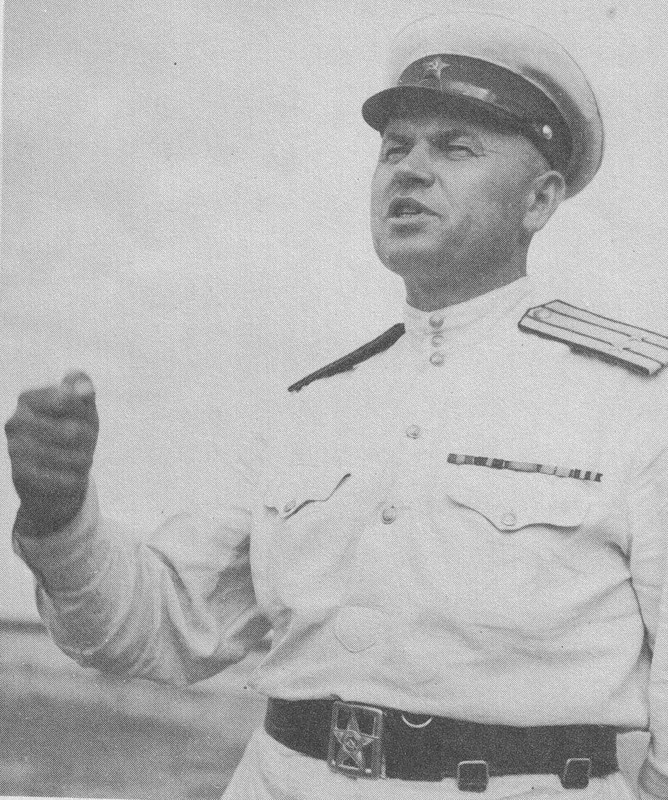

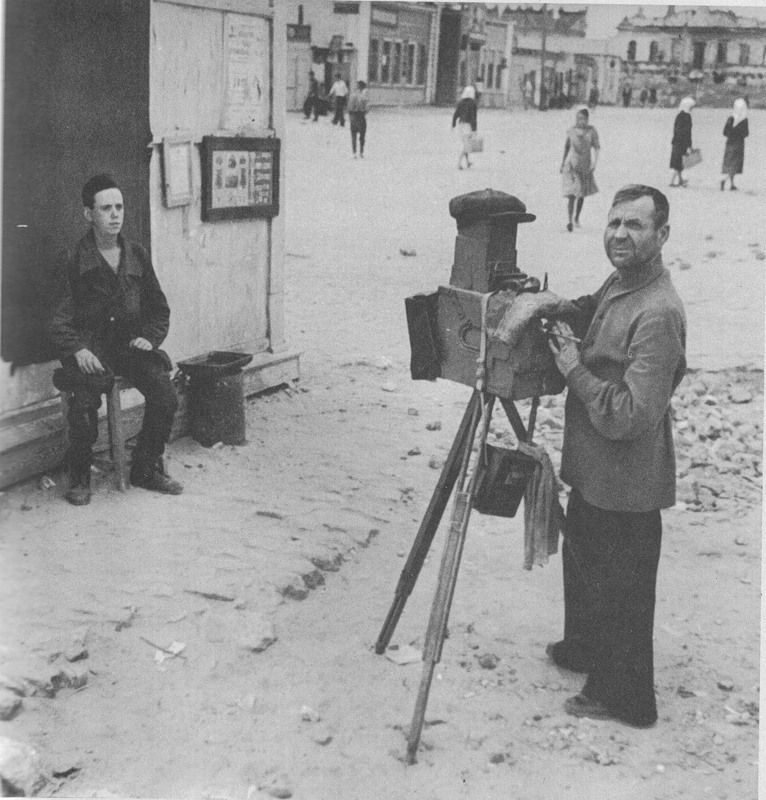

И конечно, говоря о «Русском дневнике» невозможно обойти молчанием спутника Стейнбека – Роберта Капу. Снимки сделанные во время поездки легендарным фотографом не вошли ни в американское издание, ни, тем более, в советское. Но зато в «Русский дневник» вошла целая глава, написанная фотографом, а часть его фотографий - в знаменитую выставку Эдварда Стейхена «Род человеческий», которую увидели миллионы людей в разных странах мира.

«Сейчас поздняя ночь, и я сижу посреди ужасно мрачного гостиничного номера, окруженный ста девяноста миллионами русских, четырьмя фотокамерами и парой дюжин проявленных, но больше непроявленных плёнок, а также одним спящим Стейнбеком, и счастливым я себя совсем не чувствую. Сто девяносто миллионов русских против меня. У них нет стихийных митингов на улицах, они не занимаются свободной любовью, они не любят ничего нового, они очень правоверны, высоконравственны и трудолюбивы, а для фотографа это так же скучно, как снимать яблочный пирог. Ещё им нравится русский образ жизни и не нравится фотографироваться. Все мои четыре фотокамеры, привыкшие к войнам и революциям, испытывают чувство отвращения, и каждый раз, когда я щёлкаю ими, с ними обязательно что-нибудь происходит. И ещё вместо одного Стейнбека у меня их целых три».

Москва. Угол Неглинной и Пушечной

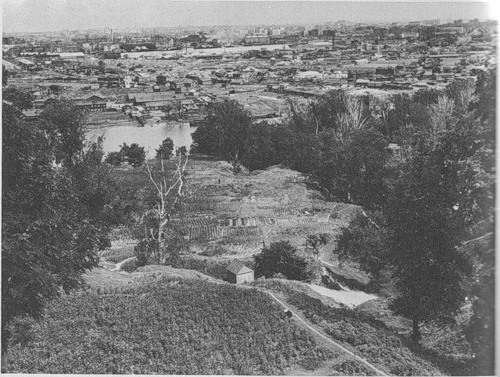

Москва. Вид с Ленинских гор

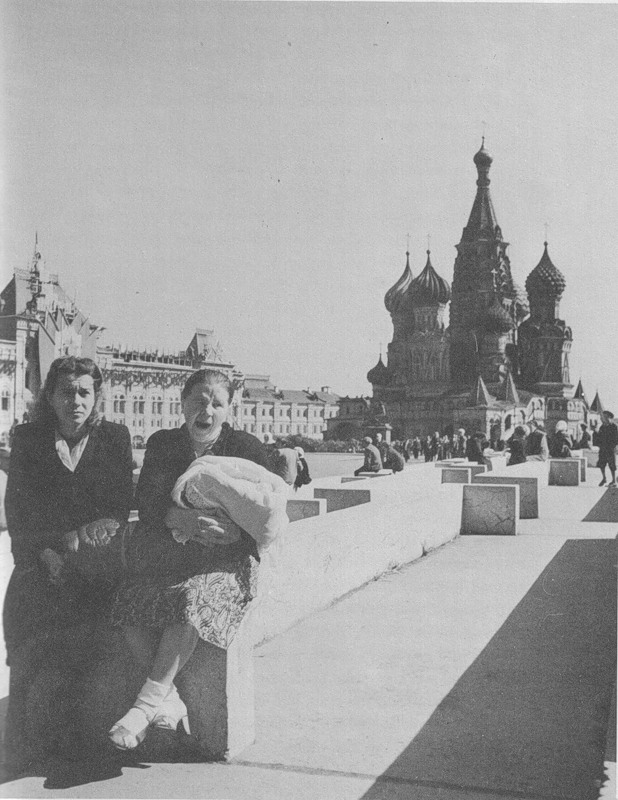

Москва

Москва. Магазин

Москва. Художественный совет в Доме мод на Кузнецком. Обсуждение моделей, которые пойдут в массовый пошив.

Москва. В ресторане

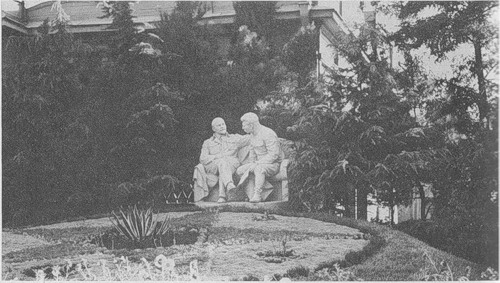

Москва. Памятник вождям

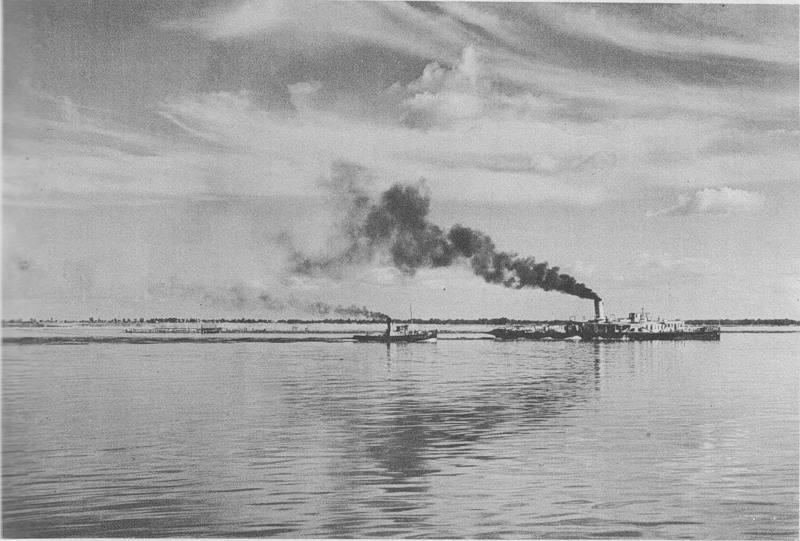

Украина. Днепр

Украина. Стейнбек отметил, что в Москве люди совсем не улыбаются, а в других городах, особенно на Украине и в Грузии - на каждом шагу

Киев. Регулировщица

Киев. Крещатик

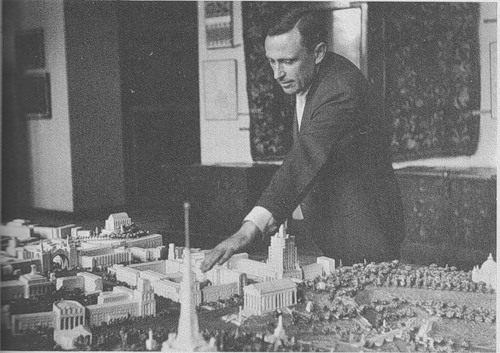

Киев. Генплан реконструкции города

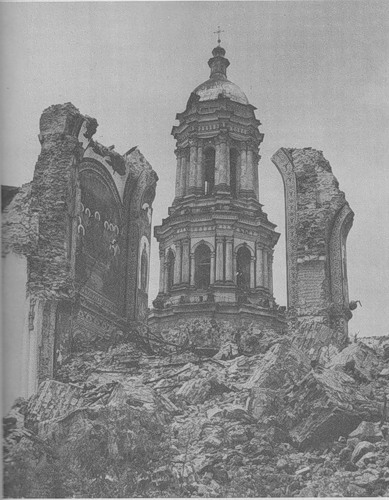

Киев. Успенский собор Киево-Печерской лавры

Киев. Клоуны в киевском цирке, изображающие американцев

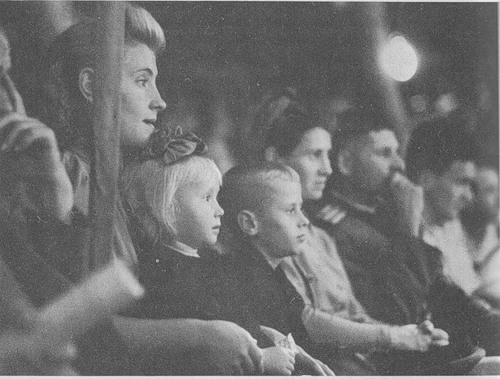

Киев. Зрители в цирке

Киев. Танцы в шалмане на берегу Днепра

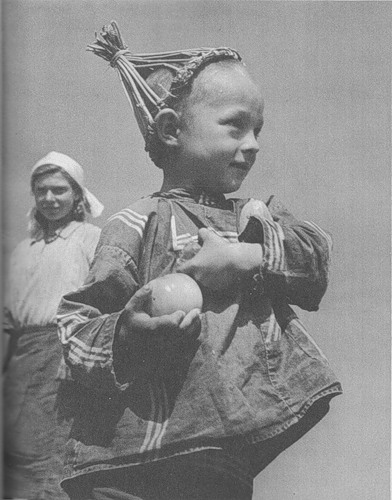

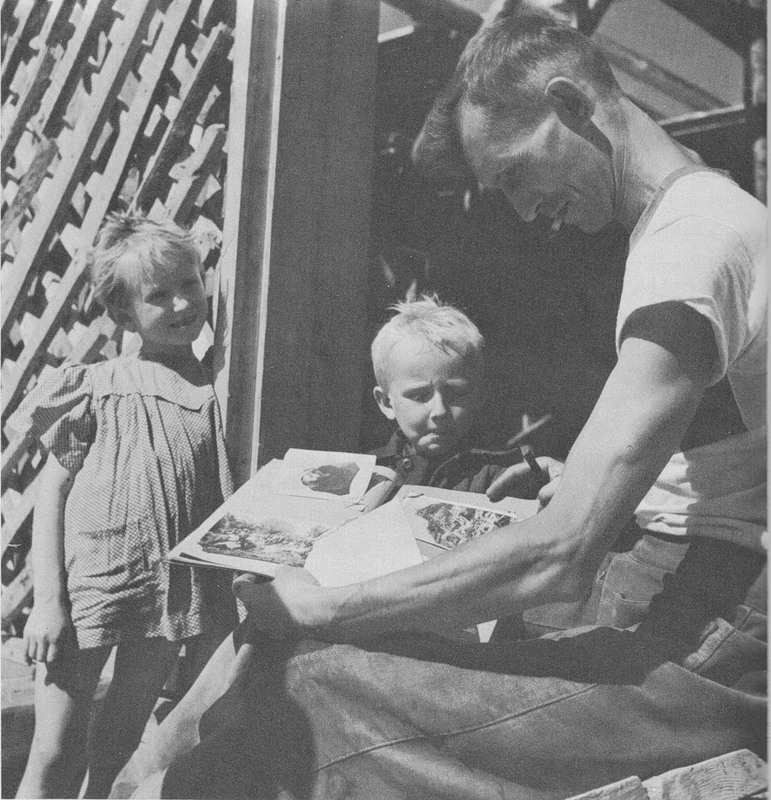

Украина. Крестьянский ребёнок

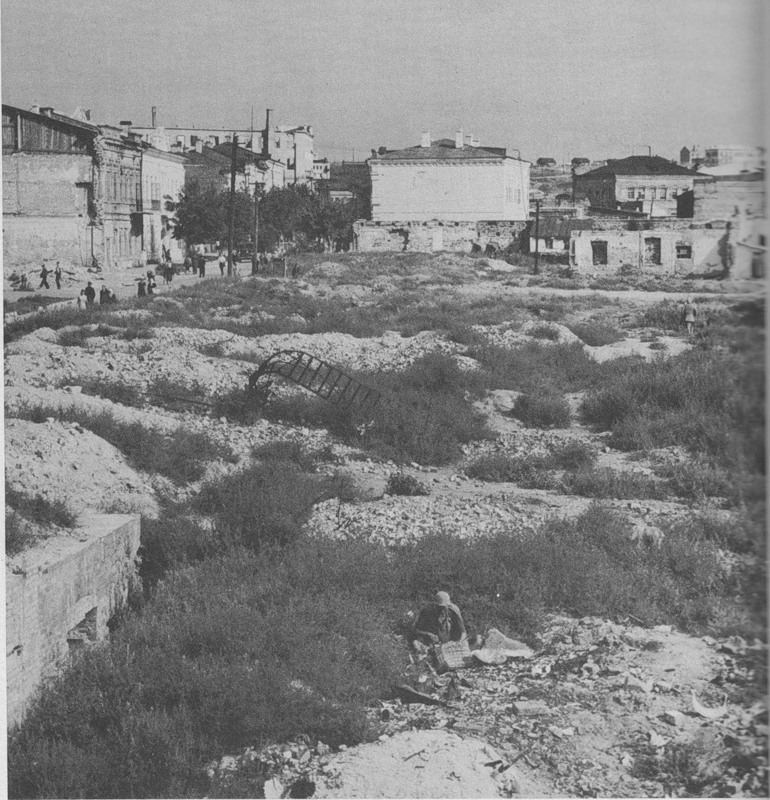

Украина. Деревня, практически полностью разрушенная немцами

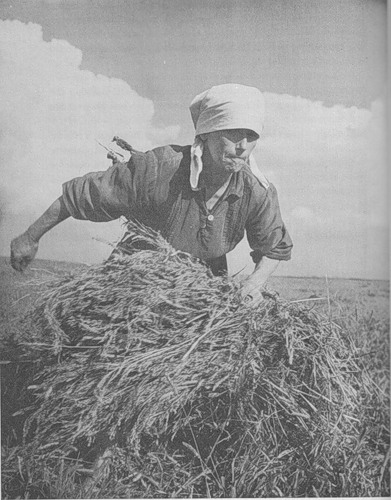

Украина. Крестьянка и ее диалог с Капой:

Там была женщина, у которой было живое лицо и заливистый смех; Капа решил сделать ее портрет. Впрочем, язык у нее тоже был подвешен неплохо. Она сказала:

"Я не просто работящая, но еще и дважды вдова, и мужики сейчас меня боятся." - и поднесла огурец к объективу фотоаппарата.

Капа подколол:

"А за меня пойдешь?"

Тетька откинула голову назад и похохатывая ответила: "Ну вот смотри: Кабы Бог хоть с огурцом посоветовался, прежде чем мужчину сотворить, было бы меньше несчастных женщин." И все присутствующие на поле покатились со смеху.

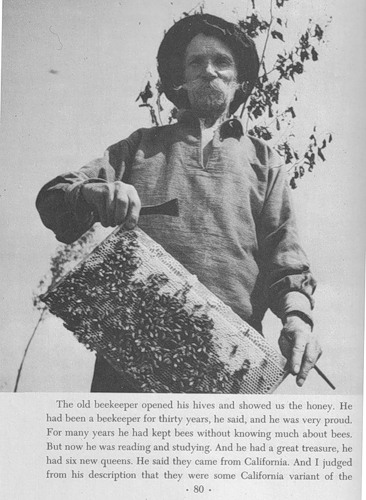

Украина. Пасечник

"Старый пасечник открыл ульи и продемонстрировал мёд. Он работал на пасеке на протяжении тридцати лет, и очень, по собственным словам, этим гордился. Многие годы он держал пчел, не имея специальных знаний, но теперь он имел возможность читать и учиться. Еще у него была огромная ценность - шесть новых маток. Пасечник сказал что они прибыли из Калифорнии. По его описанию я предположил, что это была какая-то разновидность Итальянских черных пчел."

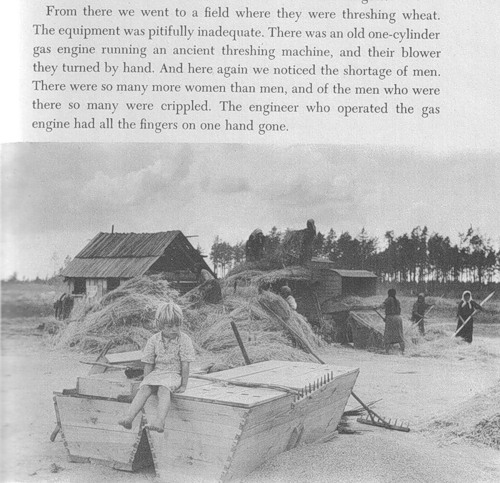

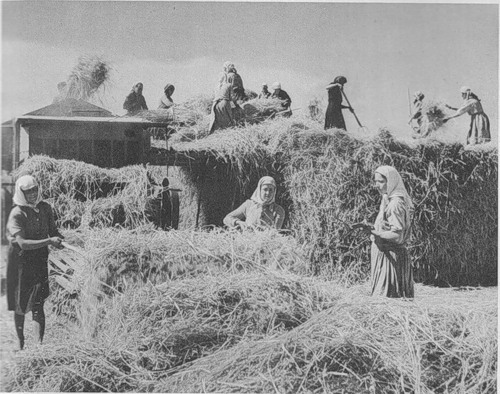

"Оттуда, мы отправились на поле, где молотили пшеницу. Оборудование было жалким и устаревшим: одноцилиндровый мотор приводил в движение молотилку, а веялки были ручными."

"В очередной раз в глаза нам бросилось малое количество мужчин. Женщин было намного больше, а из тех мужчин, что были, большое количество было инвалидами: у человека, управляющего молотилкой на одной руке совсем не было пальцев."

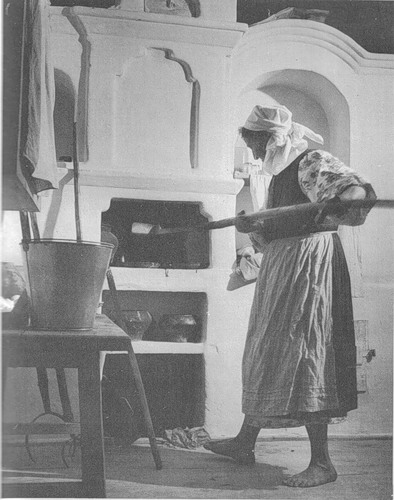

Квартирная хозяйка Стейнбека

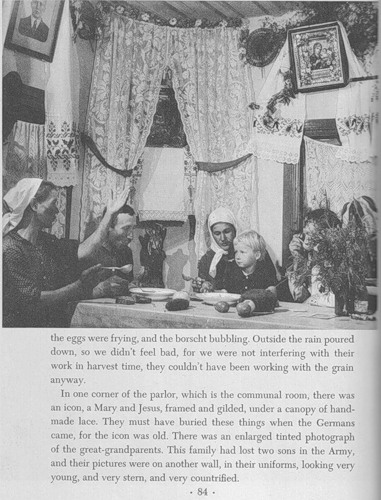

Деревенское убранство. "В одном углу общей комнаты висела икона Христа и Борогодицы, в окладе и накрытая самотканым рушником. Икона была очень старой, должно быть они [крестьяне] закапывали ее при немцах. Еще была потемневшая фотография предков. Эта семья потеряла двух сыновей в армии и на другой стене висели их портреты в форме - молодые, мужественные деревенские парни.

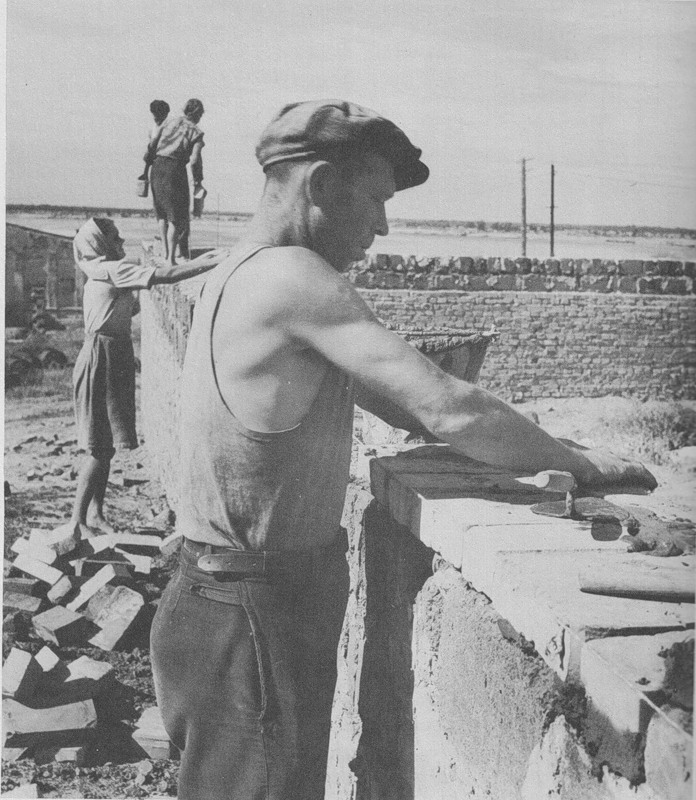

Украина. Восстановление деревни

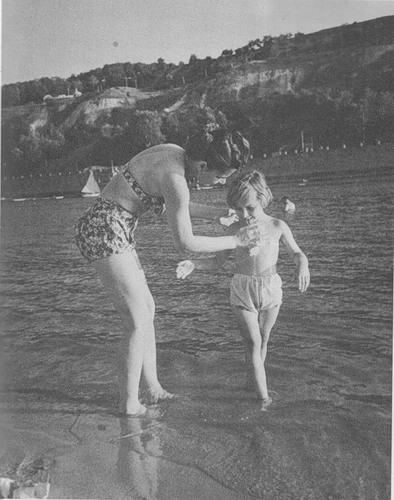

Украина. На пляже

Украина. Обмолот пшеницы в другом колхозе

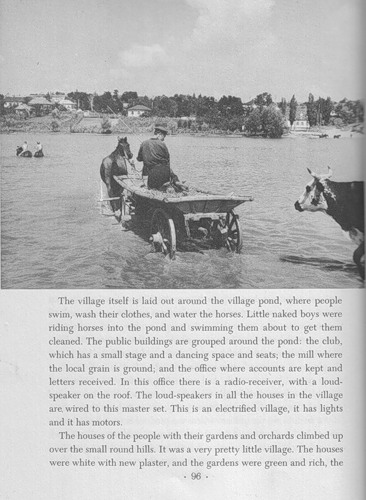

Украина. Деревенский пруд

"Дома в деревне были расположены вокруг пруда, где люди купались, стирали белье и поили лошадей. Пацаны нагишом, верхом на лошадях заходили в воду и отмывали их. Все общественные здания также находились вокруг пруда: клуб, с небольшой сценой и танцполом, мельница, где перемалывалось зерно местного производства и контора, в которой вели учет и делопроизводство. В этой конторе был радиоприемник, громкоговоритель которого был выведен на крышу. Это была электрифицированная деревня, с освещением и электрооборудованием.

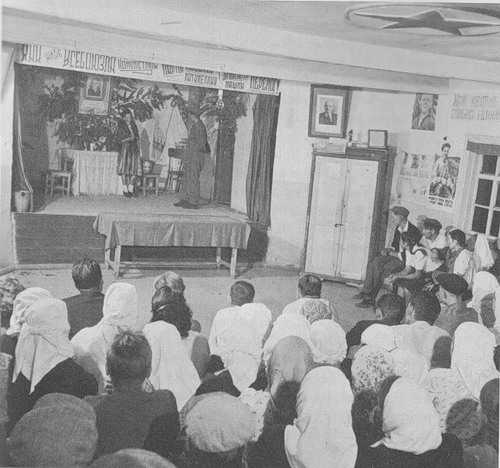

Украина. В деревенском клубе

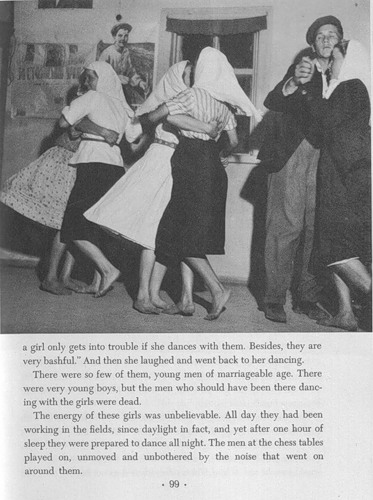

"Их было так мало - мужчин, которые могли бы быть мужьями. Кругом крутились пацаны, а парни, которые должны были танцевать с девушками, были мертвы.

Энергии девушек можно было позавидовать - целый день они работали в поле, с самого рассвета, и после часового вечернего отдыха они были готовы танцевать до утра. Пожилые мужчины у шахматных столов продолжали играть, шум и кавардак вокруг их совсем не трогал.

Украина. Пьеса в деревенском клубе

Украина. Крестьянка в поле

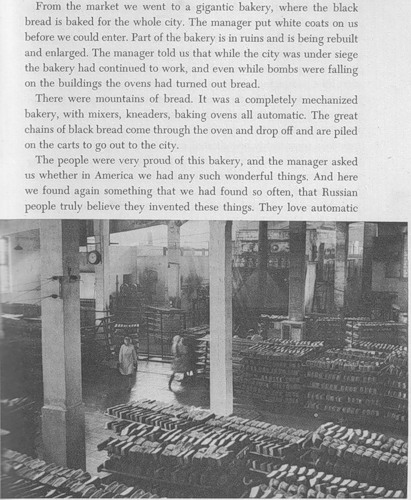

Украина. Хлебозавод

"От рынка мы направились на завод, снабжающий ржаным хлебом весь город. Перед входом, сопровождающий надел на нас белые халаты. Часть завода лежит в руинах и восстанавливается. Сопровождающий сказал, что завод работал во время осады, и печи продолжали работать даже когда бомбы рвались вокруг.

Вокруг нас были горы хлеба. Производство полностью механизировано - миксеры, мешалки и печи. Реки ржаного хлеба выходят из печей, сортируются в лотках и отправляются в город.

Люди гордятся своим заводом. Сопровождающий спрашивал нас есть ли такие замечательные вещи у нас в Америке. Тут мы вновь столкнулись с тем, что русские искренне верят в то что они сами придумали все это."

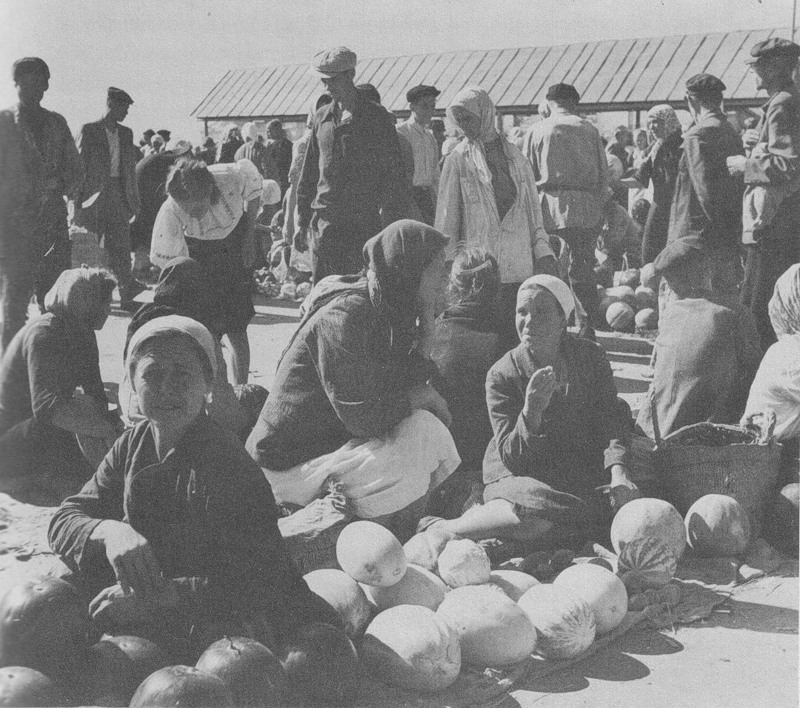

Украина.

"Время нашего пребывания в Киеве подошло к концу и мы готовились вернуться в Москву. Люди, с которыми мы столкнулись в этой поездке были очень гостеприимными, щедрыми и сердечными. Они были энергичными, умными, улыбающимися людьми с чувством юмора. Они упорно поднимали из руин свою страну: новые дома, новые заводы, оборудование - новую жизнь. Каждый раз нам говорили - Приезжайте к нам через несколько лет и посмотрите чего мы достигли! "

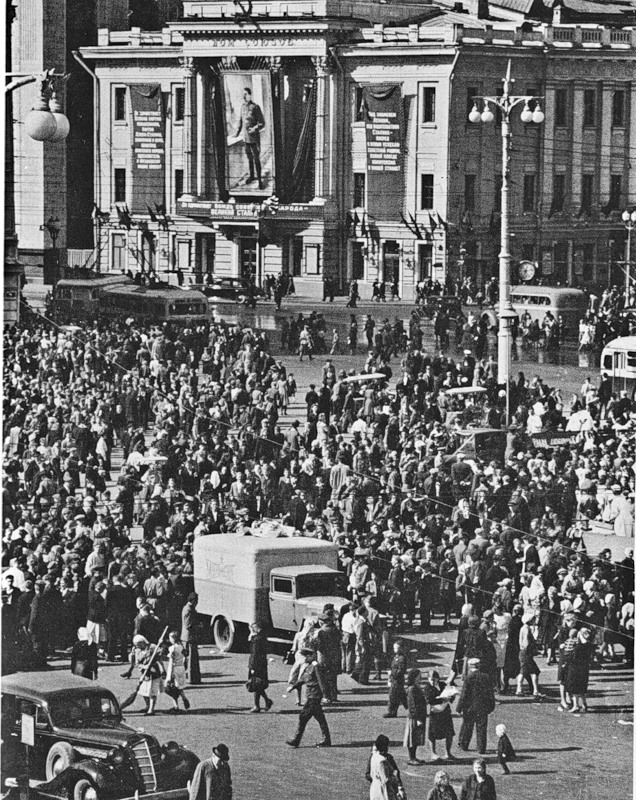

Москва. Выставка трофейной техники в ЦПКИО

Москва.

Стейнбек жалуется на то, что для того, чтобы попасть из Киева в Сталинград, нужно сначала попасть в Москву.

Сталинград. Фонтан «Бармалей» («Детский хоровод», «Крокодил», «Дети», «Дети и крокодил», «Танцующие дети») — фонтан, который находился в городе Сталинграде и был установлен перед музеем обороны Царицына. Памятник представлял собой круг из шести детей, танцующих хоровод вокруг крокодила. Это был типовой фонтан, аналогичные фонтаны были и в других городах. Фонтан стал знаменит благодаря нескольким фотографиям Э. Евзерихина, сделанным 23 августа 1942 года после налёта фашистской авиации на город. Фотография Евзерихина запечатлела контраст между беззаботно резвящимися детьми и ужасающей картиной разрушений города во время Сталинградской битвы.

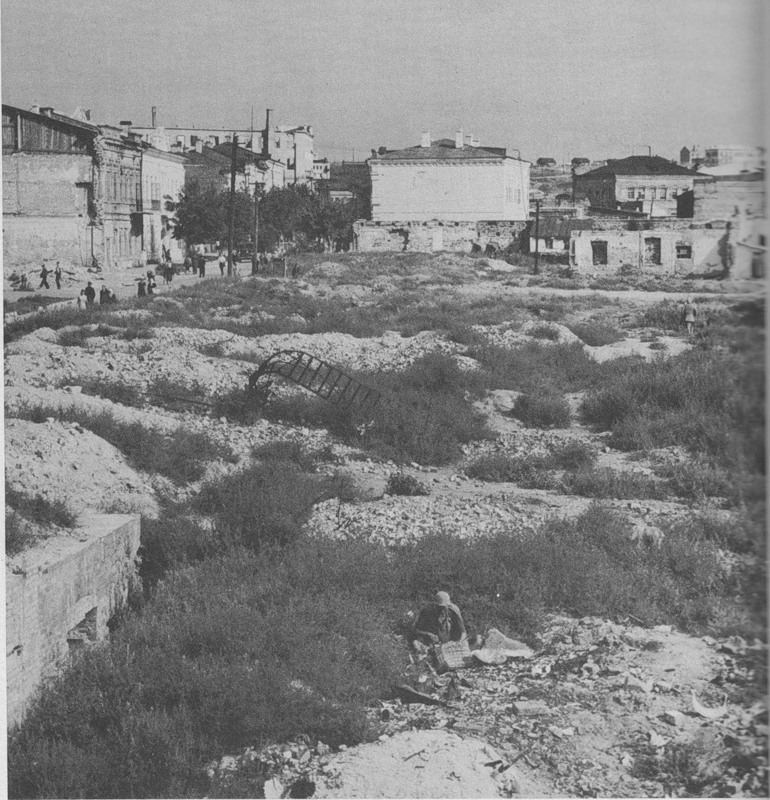

Сталинград

Сталинград

Сталинград

Сталинград

Сталинград

Сталинград

Сталинград

Сталинград

Сталинград

Сталинград

Сталинград

Сталинград

Сталинград

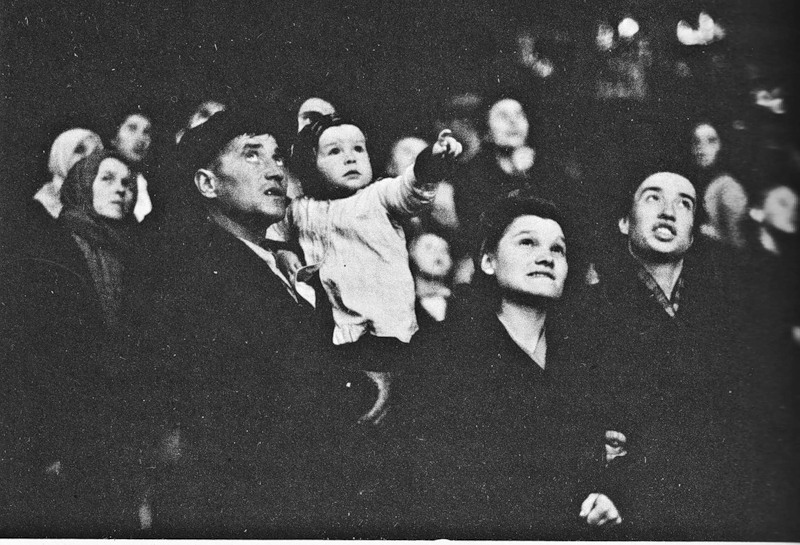

Москва. Салют

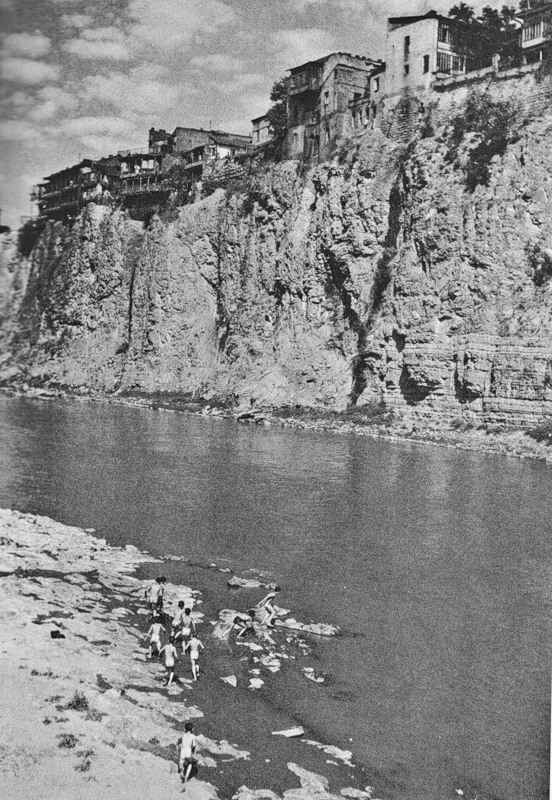

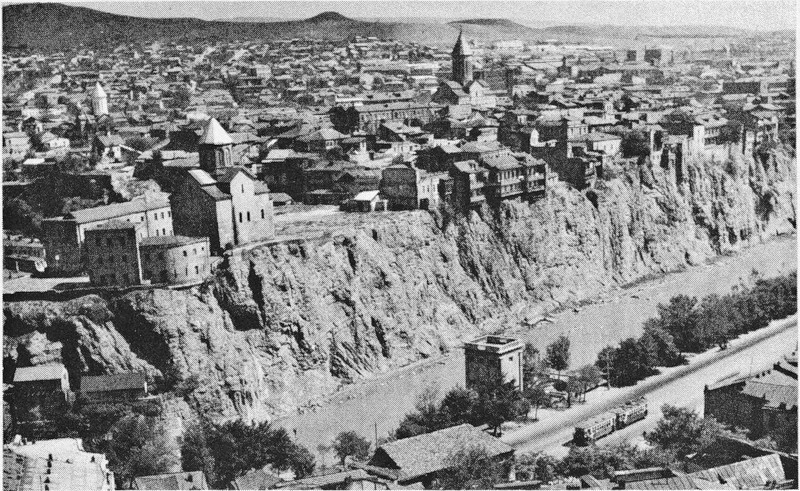

Грузия

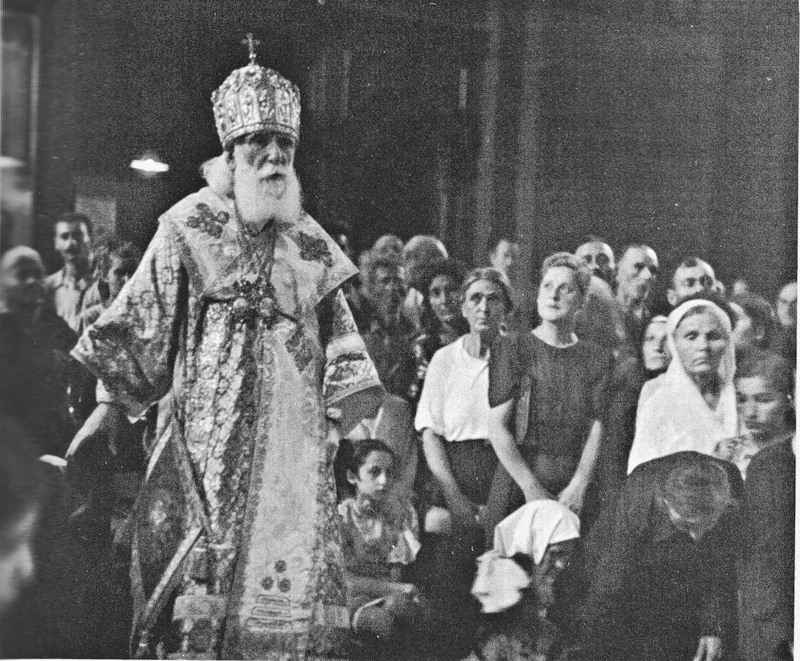

Грузия. Церковная служба

Грузия

Грузия. В церкви

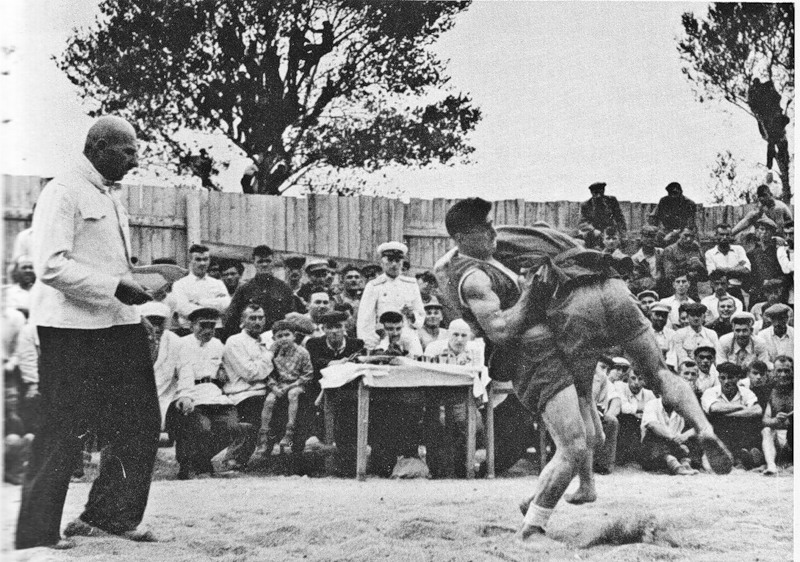

Грузия. Борцы

Грузия. Зрители, наблюдающие за поединком

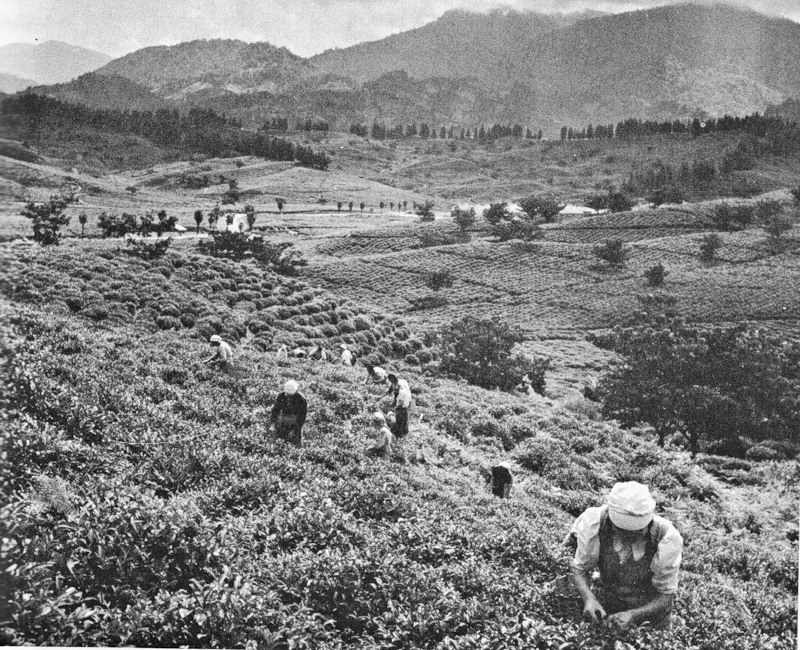

Грузия. В поле

Грузия. Застолье

Москва. Креиль ночью

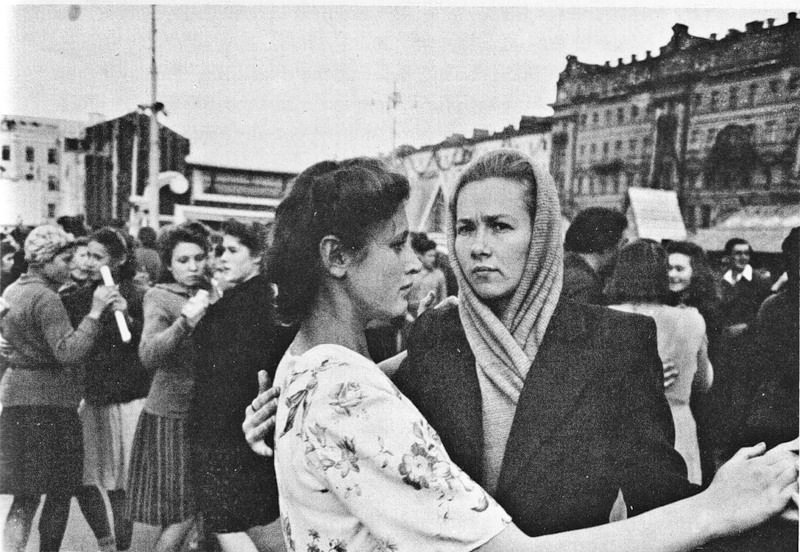

Москва. Танцы

Москва

Москва

Москва

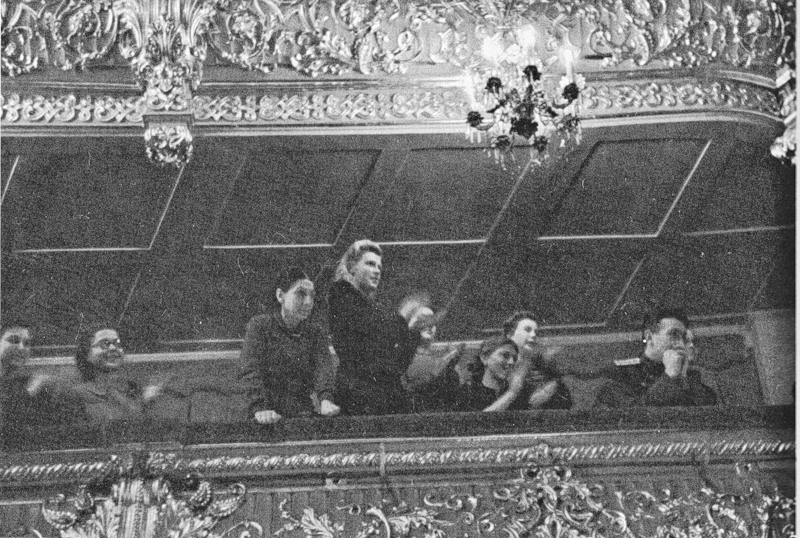

Москва. Зрители на балете

Москва. Балет

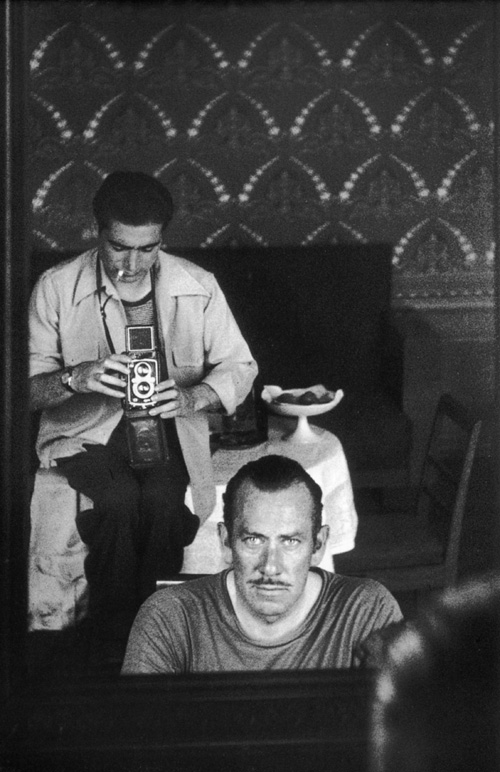

Из неопубликованного в книге:

1. Стейнбек перед зеркалом. Москва, 1947г.

2. Сталинград

3. Украинская жница

4. Показ мод в Москве, 1947г.

5. Украина, 1947г.

Ну, за сбычу мечт! США vs СССР

Двигатель прогресса вообще и двигатель потребления в частности — это мечта. А она бывает разная.

Мечта — это нематериальное и неизмеряемое представление о наборе вполне конкретных и измеряемых событий, которые должны произойти в ближайшем или отдаленном будущем.

Замечательное свойство мечты — это ее прикладное использование. То есть она нужна не для того, чтобы когда подойдет срок — измерять ее с рулеткой, весами или машинкой для пересчета купюр.

Мечта нужна для того, чтобы действовать прямо сейчас, когда до нее, «как до Парижа», который тоже, кстати, может быть составной измеряемой частью чьей то мечты.

То есть мечта — это сильнейший (и, наверно, единственный) мотиватор, кроме пресловутых инстинктов самосохранения и размножения.

Ну не могла такая штуковина не использоваться «пастухами душ человеческих».

И всегда успешно использовалась, выполняя роль эталона и роль компаса, формируя из граждан-подданных симпатичные такие единообразные кирпичики, которые очень удобно можно использовать в процессе государственного строительства.

Поэтому, сравнивая качество государственных образований и анализируя проблемы, которые эти образования испытывали и испытывают, было бы преступной халатностью не рассматривать и не сравнивать мечты, которые навязывались гржданскому обществу сверху и двигали это общество снизу.

Схватку США vs СССР можно рассматривать, как схватку мечтостроителей, где «американская мечта» впервые лоб в лоб столкнулась с русской.

Особенностью американской мечты всегда была ее измеряемость. Мечта первых переселенцев — свалить из сословного мира, через перегородки которого не перелезешь, в «мир всеобщего равенства», где хотя бы «господин Кольт» может уравнять всех в возможностях и правах.

По мере структурирования государства эта мечта трансформировалась в не менее материальный и очень просто измеряемый набор благ цивилизаций — свой дом, холодильник, машина...

Помните ну очень положительного штатовского героя из фильма «Принц Флоризель»? Ранчо или табачная лавка — вполне измеряемая и социально одобряемая американская мечта.

И надо сказать, вот такая вот приземленная мечта оказалась с свое время крайне удачным идеологическим решением, которое подстегивало производительность труда и помогала создавать необходимый прибавочный продукт такими темпами, который (вместе с практически безналоговым режимом, существовавашим в США до Первой мировой войны) обеспечил опережающий рост экономики США и притягательность самого государства для социально активных материалистов, лишенных патерналистских комплексов.

Но этот конек, исправно работавший на США почти 300 лет, в конце 20-го века пришел в противоречие с новой идеологией безграничного потребления, для которой любые измеряемые параметры смерти подобны, ибо засовывают это безграничное потребление в ограничительные рамки.

И вот в какой-то момент американский набор измеряемых показателей мечты «дом-машина» был заменен на неизмеряемый и неосязаемый статус, где дом дому и машина машине — рознь.

И с этого момента бег за американской мечтой превратился в бег за горизонтом, где выстраданный доход в 50 000 баксов в год соответствует статусу стоимостью в 500 000, а доход в 500 000 соответствует статусу в пару миллионов — и так без конца...

Замена в мозгах американцев измеряемых параметров «американской мечты» на неизмеряемые, которая активно происходило начиная с запуска рейганомики, запустила и целый набор процессов, разрушающих каждую отдельную личность и государство в целом. Самые заметные внешние показатели этих процессов — перепроизводство денег и кредитных обязательств, девальвация понятия «семейные ценности», рост алкоголизма и наркомании.

Конвергенция советской и американской идеологиии

В это же время навстречу этому паровозу несся другой, советский, рожденный в пламени революции 1917 года, хотя имеющий глубоко исторические корни.

Большевики, получив под управление самую религиозную из всех европейских стран, не стали бороться с церковными стереотипами, а просто и незамысловато заменили идею достижения «Царствия небесного на небе» на «Царствие небесное на земле».

Христианские догматы о необходимости потерпеть ТУТ, чтобы хорошо стало ТАМ, как перчатка на руку наделись на комунистические — «потерпеть сегодня, чтобы хорошо стало завтра».

Причем коммунистическая идеология однозначно выигрывала у христианства тем, что «для достижения Царствия небесного», называемого коммунизмом, совсем не обязательно было умирать... Ну, во всяком случае не обязательно умирать всем, детям уж точно должно повезти больше... наверно...

И уж если не мы, то они точно вкусят плоды под названием «От каждого по способностям, каждому по потребностям». Лозунг, который можно легко перфразировать: «Работай сколько хочешь, а потребляй — сколько сможешь!»

Не находите никаких аналогий? Да-да — это именно та самая тюнингованная американская мечта, запущенная авторами рейганомики в США в 80-х годах 20-го столетия.

То есть к концу 80-х на обоих берегах океана сформировалась и оформилась практически одинаковая идеология, в основе которой лежала уже слабо прикрытая халява.

В США — на основе безграничного потребительского кредита. В СССР — на основе обещаний правящей партии о неизменном росте благосостояния советских граждан в обмен на послушание.

И вот в 1990-м американская мечта о халяве на полном ходу встретилась с такой же совковой мечтой о халяве. Ну а дальше вы уже знаете — американская халява оказалась привлекательнее, интереснее, и самое главное — доступнее, так как опиралась на вполне осязаемую долговую потребительскую пирамиду, недоступную для граждан СССР.

Правители США в 90-х с сухим счетом переиграли советских правителей, оставив следующим поколениям авгиевы конюшни сказочных идеологических догматов, которые бабахнули в 2008-м в виде глобального кризиса, затронувшего все сферы жизни — и идеологию, и экономику, и государственное строительство, и семейные взаимоотношения и общественные.

На руинах идеологических догматов

Американская мечта неограниченного потребления при ограниченных ресурсах, пристрелив советскую мечту о коммунистической халяве, сама издыхает в муках порожденного ею системного кризиса, метастазируя во все сферы жизни общества, разрушая семейные ценности, делая смешными совершенно необходимые для выживания самоограничение и самопожертвование, девальвируя альтруизм и патернализм, которые сегодня оказались лишенными системного базиса — единых правил поведения для всей государственной пирамиды.

Гражданское общество, искусственно разделенное на «юпитеров и быков», где «юпитеры» не обладают и сотой долей авторитета своих предшественников, демонстрирует чудеса нестабильности и неуправляемости, которое сохранится ровно до того момента, пока не будут выработаны, признаны и внедрены:

— измеряемые параметры новой, социально приемлемой мечты простого человека;

— правила поведения для элит, которые будут содержать контролируемые ограничения и личную материальную ответственность элит за «сбычу мечт» простых граждан...

Комментарии

Отправить комментарий