История полосатого пакета

Обычные пластиковые пакеты раньше были не одноразовой тарой, которая сейчас живет по пути от магазина до дома и потом оказывается в качестве упаковки для мусора в ведре на кухне. Еще не так давно срок жизни пластикового пакета мог исчисляться месяцами и его срок службы сильно зависел от того, что изображено на пластике. Вот удивительная история одного из них.

Наверное, нет в России дома, где в 1990-2000 годы не побывал полиэтиленовый пакет с изображением черного силуэта девушки в шляпе. Много было разных пакетов. Однако его повсеместное распространение стало совершенно случайным.

Наталия Першукова, художник: «В 1992 году, когда я работала в репроцентре «Полимербыта», на пике популярности был сериал «Богатые тоже плачут». В нем была Марианна, главная героиня. Ее популярный образ и попросила использовать моя начальница в работе над срочным заказом — чтобы мешок стал таким же популярным.

А прототипом был рекламный пакет духов Marina de Bourbon в упаковке с черно-белой полоской. Поскольку макет клише нужно было сделать в течение часа, и еще таким, чтобы на его печать могли уходить остатки краски, я взяла полосатый фон, картинки из ClipArta, которые тогда только появились, и сделала несколько вариантов — с силуэтом, портретом, флаконом духов в золотом овале.

Начальница утвердила этот, и мешки «Марианна» запустили в производство. Были пакеты с петлевой ручкой, с прорубной и «майки», которые больше всего распространились. Их производили потом все, кажется, предприятия, просто называли по-другому — я видела Марину, Снежану, Милену… Настолько же популярный был, пожалуй, только мой проект мешка «Спасибо за покупку» с розочками.

Если бы с каждой выпущенной сотни да по копейке собрать, сейчас бы я уже могла не работать. Но я счастлива, что уже 30 лет работаю художником репроцентра, который стал отдельной компанией. Занимаюсь дизайном упаковки из бумаги, пленки, гофры и колбасными оболочками».

А вот уже пошли клоны:

Кстати, вы представляете, насколько огромен рынок обычных полиэтиленовых пакетов?

Согласно информации Агентства по охране окружающей среды (EPA), жители США в год используют около 380 млрд пластиковых пакетов.

65 млрд штук – это примерно 325 тыс. т, если считать, что пакет весит 5 г. Для их единовременной перевозки понадобился бы товарный поезд с 4779 крытыми вагонами. Цифры гигантские, но каков объем этого рынка в деньгах? Дать точный ответ очень трудно. Объем российского рынка может составлять 25–30 млрд руб.

Мистер целлофан

«Мы в месяц декларировали такую прибыль, которую «великий» Артем Тарасов задекларировал за год – 3 млн советских рублей», – рассказывал в интервью Forbes самый богатый человек России по версии этого журнала Алишер Усманов. В конце 1980-х он получал рентабельность, измерявшуюся в тысячах процентов, за счет огромной разницы между отпускной ценой сырья с советских заводов и ценой пакетов в «кооперативной» рознице.

Времена, когда была возможна такая маржа, давно прошли. В 1990-е годы большая часть пакетов ввозилась в Россию из Европы, Китая и Турции. Новиков говорит, что тогда в России пакеты производили несколько заводов, оставшихся с советских времен, но их доля была мизерной. «Я был студентом МИФИ и торговал на рынке различными товарами, которые мой старший брат возил из Турции», – вспоминает Новиков, владелец компании «Артпласт», одного из крупнейших производителей пакетов. Подсчитывая доходы, братья поняли, что больше всего зарабатывают на продаже обычных пакетов.

Кризис 1998 года нанес удар по импорту, торговцы стали подумывать о строительстве своих заводов. Закупка оборудования обходилась в несколько миллионов долларов, говорит Новиков. Он тогда вложил заработанные на торговле деньги в два предприятия – одно в подмосковном Протвино, другое на Украине.

Тогда же после кризиса основал свою компанию «ТИКО-пластик», выросшую в одного из лидеров рынка, нижегородский бизнесмен Игорь Есин. Он владел приватизированным Научно-исследовательским и проектным институтом карбамида и продуктов органического синтеза и сидел без заказов. Чтобы выживать, решил открыть подсобный бизнес по производству пластиковых пакетов, и это оказалось очень прибыльным. «В начале 2000-х рентабельность превышала 50%», – рассказывает Игорь Фомин, генеральный директор петербургской компании «Дар», также производящей пакеты.

В кризис 2008 года многие мелкие предприятия разорились, а оставшиеся начали расширять производство. Новиков из «Артпласта» вложил около 500 млн руб. в строительство завода в Серпухове, Есин из «ТИКО-пластика» потратил 300 млн руб., вдвое расширив мощности своего предприятия в Нижегородской области. Каждая компания в год производит около 12 тыс. т пакетов – 1,7–4 млрд штук в зависимости от типа. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка ЗАО «Артпласт-Т», головной компании «Артпласта», в 2013 году составила 3,58 млрд руб., ЗАО «ТИКО-пластик» – 1,1 млрд руб.

Безымянный пластик

По словам опрошенных РБК участников рынка полиэтиленовых пакетов, на нем нет ни одной компании с долей больше 20%. «Есть пять-семь производителей, которые выпускают от 500 до 1000 т продукции в месяц, – говорит Андрей Новиков. – И есть несколько сотен, как правило, региональных производителей с меньшими объемами – по 50–100 т в месяц».

Казалось бы, крупные доли рынка могли бы захватить производители полиэтилена – нефтехимические компании, подразделения «Газпрома», ЛУКОЙЛа, ТАИФ, «Сибура», «Роснефти» и «Башнефти». Но ни у кого из них нет большого производства пакетов. Им это невыгодно, для них это хлопотный бизнес и намного менее доходный, чем экспорт нефтехимии, объясняет Игорь Фомин из компании «Дар», которая выпускает около 6 тыс. т пакетов в год.

Основные клиенты производителей пакетов – несетевая розница, то есть небольшие магазинчики, а также мелкие и средние оптовики. На них приходится больше половины объемов даже крупных компаний вроде «Артпласта» и «ТИКО-пластика». По словам Фомина, в целом по рынку средний заказ составляет 100 тыс. пакетов – около 50 кг. Розничные сети размещают разовые заказы на десятки миллионов пакетов, но если сложить годовые объемы продаж пакетов в сетях X5 Retail Group, «Магнит», «Дикси» и «Ашан», цифра едва превысит 2 млрд штук. То есть на четыре крупнейшие розничные сети приходится не больше 3% рынка.

Розничная наценка

Тем не менее сетевикам тоже удается заработать на «пакетном буме». В середине 2000-х большинство ритейлеров раздавали пакеты бесплатно на кассах, но после кризиса 2008 года стали их продавать. «Минимальная наценка на пакеты в розничных сетях – 25–30%, но обычно 70–80%», – говорит Игорь Фомин.

Основатель сети «Магнит» Сергей Галицкий придумал, как можно зарабатывать на тоннах полиэтиленового мусора, который остается на складах и в распределительных центрах «Магнита», а заодно обеспечить свои магазины пакетами. Он построил завод «Пластиктрейд», мощности которого позволяют производить 1,15 млрд пакетов в год. Завод выпускает только две разновидности пакетов, которые продаются потом в «Магните» за 1,9 и 3,9 руб (цены 2015 года).

Использование вторсырья позволяет получать высокую рентабельность, рассказывал Галицкий в 2014 году, не раскрывая деталей. В 2012 году выручка «Магнита» от продажи упаковочных материалов составила 697 млн руб., в 2013 году – уже 1,17 млрд, то есть выросла на 68%. Не даром же в каждом "Магните" у вас обязательно спросят: "пакетик нужен?"

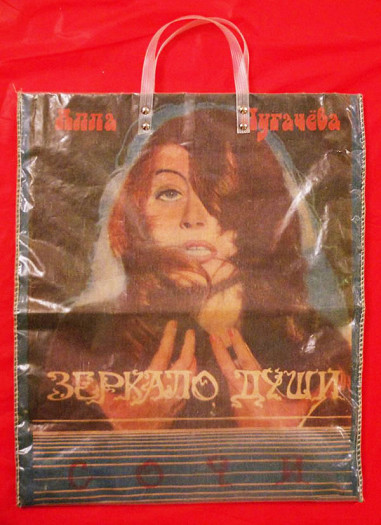

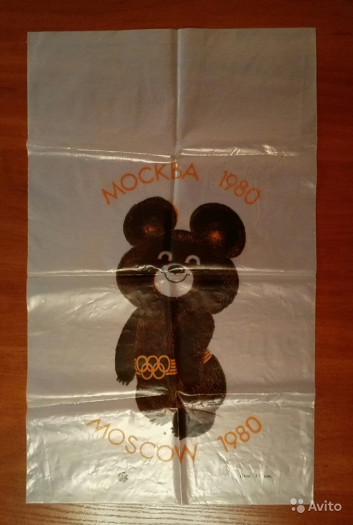

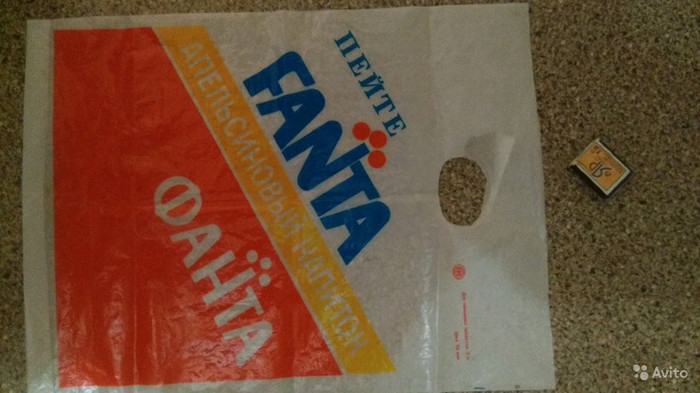

Полиэтиленовый шик СССР

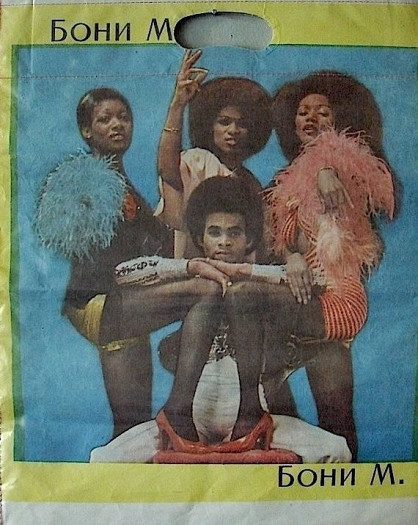

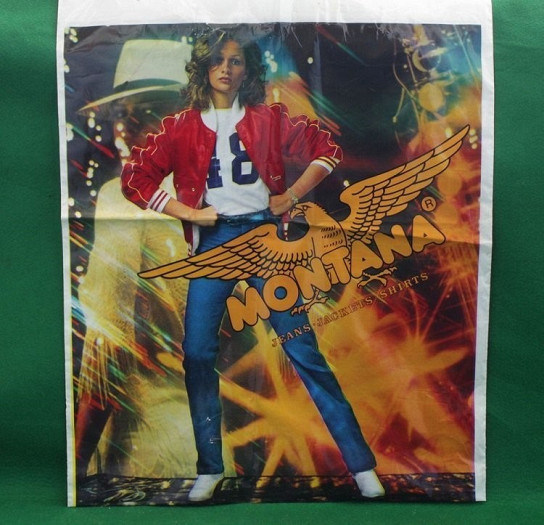

В конце 70-х авоськи уступили место легендарным полиэтиленовым пакетам. Их из-за бугра поставляли моряки, а фарцовщики их продавали. Модными считались фирменные пакеты с рекламой «Мальборо», «Адидас».

Кто бы мог подумать, что обычный кулек можно возвести в предмет культа. Да еще в стране, в которой, казалось, было все самое необходимое. Да вот беда - кульками не разжились! Сейчас даже шутка гуляет, мол, Советский Союз погубили те самые полиэтиленовые пакеты…

Вопрос упаковки любых товаров и продуктов в СССР решался просто. В магазинах и универмагах обходились оберточной бумагой. Уж в Союзе ее было навалом! Плотная, почти картонная, серо-песочного цвета обертка всегда была под рукой у продавцов.

В нее заворачивали все, начиная от «Докторской» колбасы и заканчивая нижним бельем, и, как посылку, завязывали накрест веревкой. Благо, обертки не жалели. Огромными рулонами она лежала на прилавке, продавщицы размашисто отрезали кусок необходимого размера и укладывали в него товар. Бумага не стоила ни копейки!

Но вскоре появилась альтернатива. Скромный советский символ - серенькая авоська - вещь поистине уникальная. Сеточка ручного производства изготавливалась из капрона или синтетических шнурков. О ее функциональности можно было слагать поэмы. Это была сумка, отождествляющая надежду советского человека на нежданно-негаданно привалившую манну небесную. Потому и назвали так. Не зря Аркадий Райкин объяснил ее название такими словами: «авось-ка я что-нибудь в ней принесу. Вряд ли удастся, но авось?»

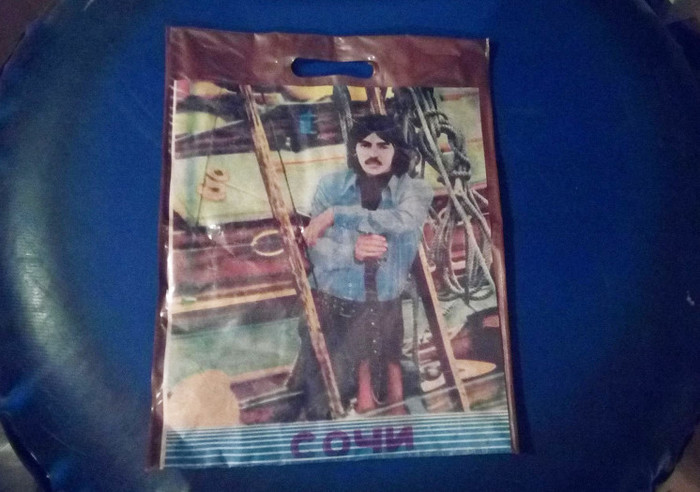

В конце 70-х авоськи и тряпичные торбы уступили место легендарным целлофановым пакетам. Их из-за бугра поставляли моряки, а фарцовщики их продавали. Модными считались фирменные пакеты с рекламой «Мальборо», «Адидас» или с попами, обтянутыми джинсами «Вранглер». В переходе на Арбате полиэтиленовые кульки по заоблачным ценам продавали цыгане. На руках пакеты стоили достаточно дорого 3-15 рублей. Так, за Пугачеву с Боярским просили от 3-х рублей, а разноцветный «фирменный» кулек предлагали за 15 рублей.

А финансовый доход от пакетов был примерно такой. На Западе моряк покупал сотню пакетов «Мальборо» по 10 центов, то есть за 10 долларов. В порту приписки оптом он продавал их по 1,5 – 2 рубля. То есть на 200 рублей (затраты около 65 рублей). Портовые оптовики продавали розничным торговцам их по 3 – 5 рублей, то есть на 500 рублей при затратах в 200 рублей. А нам они доставались по 7 – 15 рублей. Представляете, сколько людей зарабатывали на нас столько денег?

Мы испытывали необъяснимую гордость, расхаживая по улицам с полиэтиленовыми пакетами, на которых было изображено несколько иностранных слов или букв, значения которых для большинства из нас не имели значения и оставались загадкой, но которые до сих пор не вырубишь из памяти топором. Полиэтиленовые пакеты подобно жевательной резинке в Советском Союзе стали символом приобщения к загранице, которая, как говорил Остап Бендер «нам поможет».

Комментарии

Совковая нищета, как она есть. В развитых странах никому бы и в голову не пришло это пластиковое г-о стирать и потом еще раз использовать.

А в СССР хороший пакет вполне мог еще и денег стоить. Помню, импортные так вообще за пятерку рублей продавали нам, совковым дикарям. И дикари брали!

...сказал потомок этих "дикарей". Поглумись над своими совковыми родителями и над нищими дедом с бабкой.

Они тебе, дикарю неблагодарному, покушать носили в этом "пластиковом говне", сами порой, недоедая, чтобы ты теперь называл их "дикарями и совками".

Эволюция шла и развивалась и... на тебе, обезьяне глумливой, остановилась...

Какое это имеет отношение к тому, что при совке действительно эти пакеты стирали, поскольку для совка они представляли ценность?

Стирали полиэтиленовые пакетики, в хозяйстве они пригождались а в продаже были не всегда. А такие с ручками служили вплоть до первого разрыва. Я не помню чтобы над ними хоть кто-то из моего окружения в те годы дрожал.

Отправить комментарий